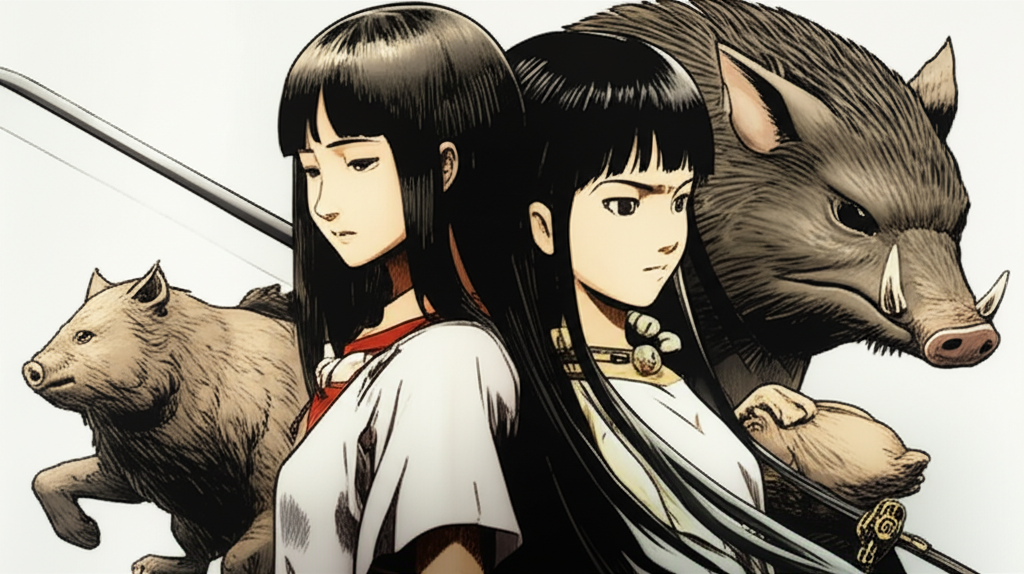

もののけ姫のファンの中で時々議論される「エボシ御前の部下が豚に変身する」という話について、詳しく知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。千と千尋の神隠しの両親の豚化シーンと混同されがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。この記事では、もののけ姫における「豚」と「変身」の関係性について、徹底的に解説していきます。

もののけ姫に「豚への変身シーン」は存在するのか?

もののけ姫の作品中において、エボシ御前の部下たちが実際に豚に変身するシーンは存在しません。これは多くの人が抱く誤解の一つで、しばしば他のジブリ作品、特に「千と千尋の神隠し」の豚変身シーンと混同されることが原因です。

しかし、なぜこのような誤解が生まれるのでしょうか。その背景には、宮崎駿作品に共通する「呪い」「変身」「堕落」といったテーマが深く関わっています。

タタリ神による呪いと変身の概念

もののけ姫において実際に起こる変身は、猪神ナゴの守がタタリ神に変貌するシーンです。エボシ御前が率いて討伐に乗り出してきた石火矢衆の石火矢により同胞は殺され、自身も重傷を負い、苦しみと死への恐怖、劣勢から森を逃げ出し、長い逃避行の中で呪いを取り込みつつ、怨念などの負の感情を増大させ、ついにはタタリ神に変貌しました。

このシーンが示すのは、宮崎駿監督が一貫して描く「憎しみや怒りによる存在の変容」というテーマです。エボシ御前の部下たちが豚に変身するという解釈は、この根深いテーマから派生した象徴的な読み取りかもしれません。

エボシ御前の部下たちの真の運命

タタラ場の住人たちの実際の描写

エボシ御前のタタラ場では、身売りされた女性などの社会的弱者が生きていけるような居場所が与えられています。売られた娘たちを買い取って、本来女人禁制のタタラ場で仕事を与えている住人たちは、決して豚に変身するわけではありません。

たたら場の女性たちは家事だけでなく、男性さながらの重労働に従事する者も多く、男性でも大変な仕事で、この作業を4日5晩続けます。彼女たちは人間としての尊厳を保ちながら、厳しい労働に従事していたのです。

ハンセン病患者として描かれた「病者」たち

タタラ場には包帯を巻いたミイラのような姿の人が登場しますが、「病者」と名付けられた彼らは、ハンセン病患者ではないかと言われています。宮崎駿監督は2016年に登壇した講演会で、「実際にハンセン病らしき人を描きました」と語っています。

これらの描写から分かるのは、エボシ御前の部下たちは豚に変身するのではなく、社会から排除された人々として人間としての生活を送っているということです。

宮崎駿作品における「変身」と「堕落」の意味

千と千尋の神隠しとの比較

千と千尋の神隠しでは、文字通り、豚になって食事に食らいつく両親のシーンが描かれています。この明確な豚変身シーンが、もののけ姫の記憶と混同される原因の一つとなっています。

宮崎駿監督は「千と千尋の神隠し」において、現代人の精神的堕落を豚への変身という形で象徴的に表現しました。一方、もののけ姫では、より複雑で現実的な人間の業と救済を描いています。

呪いによる変身の真の意味

この世界では「呪い」と言っていますが、これは致死率が高く治療薬もない当時の「病気」のメタファーだと考えられます。アシタカが受けた呪いも、現実的には病気や障害の比喩として読み解くことができます。

SNSや掲示板での議論と考察

「1997年公開『もののけ姫』は、私も子どもたちも大好きな作品です。正義感にあふれるアシタカと、人間嫌いながらも愛にあふれるサン。2人が森を守るために戦う姿に、子どものころから感動していました」

「『もののけ姫』で今、気になる存在。それはエボシ御前です。」

「エボシ御前がずうっと大好きです。そのパッションのままにババンと百合を書いてやるぜ!!需要は私!!!!」

「私は誰かにとっての『エボシ』かもしれない」

これらの投稿からは、エボシ御前というキャラクターの複雑さと魅力が多くの人に理解され、愛され続けていることが分かります。豚への変身という誤解も、彼女の多面性への関心の表れなのかもしれません。

エボシ御前の真の目的と部下への想い

革命家としてのエボシ御前

宮崎駿によるメモではエボシ御前を「近代人」と表現し、「革命家」とも言い表されました。タタラ場を世俗とは無縁の場所にしつつ、分け隔てなく人々を迎えていました。

エボシ御前は部下たちを豚に変身させるような支配者ではなく、むしろ彼らの人間としての尊厳を守ろうとする理想主義者でした。タタラ場の人々には優しさと同時に、いざという時は切り捨てる非情さも見せていますが、これは現実的な指導者としての資質を示しています。

エボシ御前の壮絶な過去

実は彼女自身も「かつてタタラ場の女性たちと同じように身売りされた」という過去を持っています。海外に売られてしまったエボシ御前は、倭寇の頭目の妻になり、最後には、夫である頭目を殺し、金品と石火矢の技術を手に入れて日本に持ち込んだのです。

この過去があるからこそ、エボシ御前は部下たちを決して家畜のように扱うことはありませんでした。自身の痛みを知る者として、同じ境遇の人々を救済し、人間として扱ったのです。

タタラ場の最後と部下たちの運命

シシ神の体液による壊滅

映画の後半で、シシ神(デイダラボッチ)の体液が陣地に襲いかかってきたために、タタラ場付近の陣地から慌てて全軍が退却し、タタラ場もシシ神の体液で完全に壊滅した状況が描かれます。

しかし、この壊滅は豚への変身を意味するものではありません。映画の最後のセリフで、エボシ御前は「バカには勝てん」と言い残しているように、彼女と部下の一部は生存しています。

再建への希望

アシタカはタタラ場という場所に居場所を見つけることで、「生きること」を決意したと解釈されています。映画の終盤でアシタカがタタラ場の再建に参加することを表明するのは、エボシ御前の理念に共感し、共に新しい共同体を築こうとする意志の表れです。

象徴的解釈としての「豚化」論

現代社会への警鐘として

一部の研究者や評論家は、エボシ御前の部下たちの描写を「精神的な豚化」として解釈することがあります。これは以下のような観点からの分析です:

| 観点 | 解釈 |

|---|---|

| 労働の機械化 | ふいごを踏み続ける単純労働の反復 |

| 消費主義 | 鉄を作り続ける生産活動への没頭 |

| 自然との断絶 | 森を破壊しながらの生活 |

| 個性の喪失 | 集団での同じような作業 |

しかし、これらは比喩的な解釈であり、実際の豚への変身を描いたものではありません。

宮崎駿の人間観

「社会からはみ出して自分に生きる価値がないと感じたとしても、それでも生きろ」という力強いメッセージが込められています。宮崎駿監督は、エボシ御前の部下たちを通して、どんな境遇にあっても人間としての尊厳を持って生きることの大切さを描いたのです。

他のジブリ作品との関連性

変身をテーマにした作品群

宮崎駿作品において「変身」は重要なテーマの一つです:

- 千と千尋の神隠し:両親の豚化、ハクの龍変身

- ハウルの動く城:ハウルの鳥への変身

- 紅の豚:ポルコの豚化

- 魔女の宅急便:魔法能力の喪失と回復

これらの作品と比較すると、もののけ姫における「変身」は、より現実的で社会的な文脈で描かれていることが分かります。

「豚」の象徴性

宮崎駿作品において「豚」は以下のような意味を持ちます:

- 貪欲さ:千と千尋の両親のように無制限な欲望

- 堕落:人間性の喪失や精神的な退化

- 諦念:紅の豚のポルコのような人生への諦観

- 純粋さの対極:計算高さや狡猾さの象徴

まとめ:エボシ御前の部下たちの真の姿

結論として、もののけ姫においてエボシ御前の部下たちが実際に豚に変身するシーンは存在しません。この誤解は、他のジブリ作品との混同や、宮崎駿作品に共通する「変身」「呪い」といったテーマからの連想によるものです。

エボシ御前の部下たちは、社会から排除された人々として描かれていますが、彼らは最後まで人間としての尊厳を保って生きています。エボシ御前もまた、彼らを家畜のように扱うのではなく、一人の人間として尊重していました。

「生きろ。」というストレートなキャッチコピーが示すように、もののけ姫は生きることの困難さと美しさを同時に描いた作品です。エボシ御前の部下たちもまた、その困難な時代を必死に生き抜こうとする人々として描かれているのです。

宮崎駿監督が描きたかったのは、豚への変身という分かりやすい堕落ではなく、人間が人間として生きることの複雑さと尊さだったのではないでしょうか。現代を生きる私たちにとっても、この物語は重要なメッセージを含んでいると言えるでしょう。