火垂るの墓のお兄ちゃんの名前は「清太(せいた)」

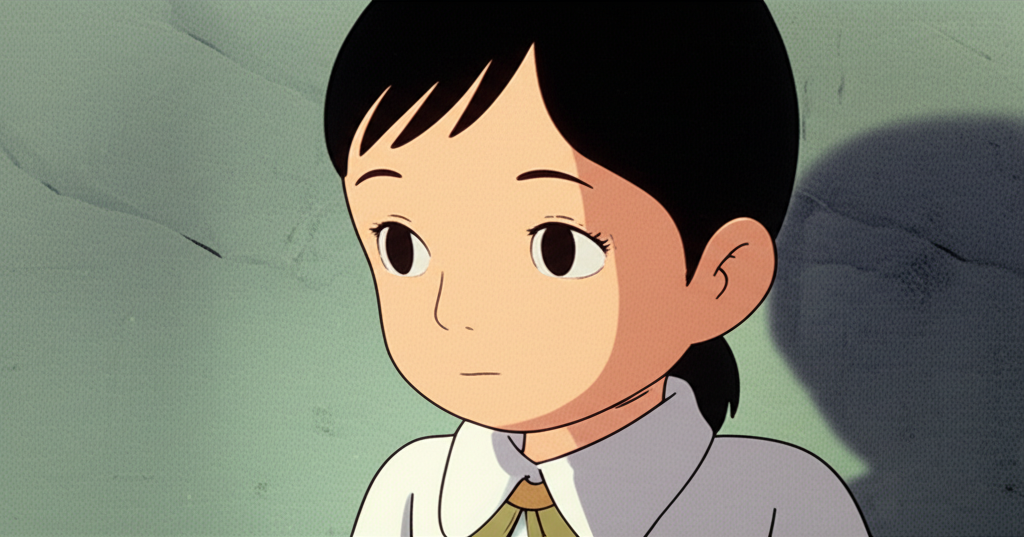

スタジオジブリの名作アニメ『火垂るの墓』で、幼い妹・節子を必死に守ろうとするお兄ちゃんの名前は「清太(せいた)」です。主人公の清太(せいた)は、14歳。神戸市立中の3年生。海軍軍人の父親のもと育てられたため、実直で、妹思いのやさしい性格として描かれています。

「清太」という名前は、この物語の核心を表現する重要な要素となっており、ただの主人公の名前以上の深い意味が込められています。

清太のフルネームは不明だが、推測される姓名

興味深いことに、清太のフルネーム(苗字)は作品中では明確に明かされていません。原作小説でも、アニメ映画でも、彼の姓については言及されていないのです。

| メディア | 清太の苗字について | 備考 |

|---|---|---|

| 原作小説(野坂昭如) | 明記されず | 一人称「僕」で語られる |

| アニメ版(高畑勲監督) | 明記されず | 「清太」としか呼ばれない |

| 実写ドラマ版(2005年) | 明記される | ドラマ独自の設定追加 |

ただし、2005年に放送されたドラマ版では、アニメでは描写されなかった部分(清太達の名字、父親がいかにして戦争に出掛けたか、叔母が清太達を引き取ることになった経緯、清太が通う学校描写)が描かれたとされており、実写版では具体的な姓が設定されている可能性があります。

「清太」という名前に込められた深い意味

「清」という漢字が持つ意味

「清太」の「清」という漢字には、以下のような意味があります:

- 清らか:汚れのない、純粋な状態

- 清潔:きれいで衛生的な様子

- 清廉:心が正しく、私利私欲がない

- 清澄:澄んでいて濁りがない

これらの意味は、清太が節子を守りたかった3つのもの:1.プライド 2.節子を悲しませないこと 3.自分(清太)と節子の命という彼の純粋な想いと重なります。

「太」という漢字の象徴性

「太」という漢字は:

- 大きい:規模や程度が大きい

- 太陽:光を照らす存在

- 太い:強い、しっかりした

「清太」という名前は、清らかで大きな心を持つ存在を表しており、幼い節子にとって頼りになるお兄ちゃんとしての役割を象徴的に表現していると言えるでしょう。

原作者・野坂昭如が「清太」に込めた想い

原作者の野坂昭如氏は、自身の戦争体験を基に『火垂るの墓』を執筆しました。「ぼくはせめて、小説「火垂るの墓」にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、くやむ気持が強く、小説中の清太に、その想いを託したのだ。ぼくはあんなにやさしくはなかった。」と語っています。

この言葉からも分かるように、「清太」という名前は、野坂氏が理想とする「清らかで太い愛情を持った兄」の象徴として選ばれたのではないでしょうか。

物語における「清太」という名前の響き

節子から見た「お兄ちゃん」

節子は兄の清太をいつも頼りに慕っているとされており、作品中では節子は清太を「お兄ちゃん」と呼びます。「清太」という本名よりも「お兄ちゃん」という呼び方の方が印象的なのは、この作品が兄妹の絆を描いた物語だからです。

周囲の大人からの呼ばれ方

叔母さんからは「清太」と名前で呼ばれることが多く、これは家族ではない距離感を表現していると考えられます。一方で、節子からの「お兄ちゃん」という呼び方は、2人だけの家族の絆を象徴しています。

SNSでの「清太」の名前に関する投稿と反応

「火垂るの墓の清太って名前、『清らかで太い愛情』って意味だったのかな。節子への愛情は確かに清らかで太かった😭」

このように、視聴者の多くが清太の名前に込められた意味を感じ取っています。

「清太という名前を聞くと、あの優しいお兄ちゃんの姿が浮かんでくる。名前って本当に重要だなと思う」

清太という名前が、作品のイメージと深く結びついていることが分かります。

「火垂るの墓で一番印象に残っているのは、節子が『お兄ちゃん』って呼ぶシーン。清太って名前より『お兄ちゃん』の方が心に残る」

多くのファンが、「清太」という本名よりも「お兄ちゃん」という呼び方に特別な感情を抱いていることが伺えます。

清太の年齢と名前の関係性

主人公は、清太(14歳)と、妹の節子(4歳)という設定になっています。14歳という年齢は、現代で言えば中学2年生頃。この年齢で「清太」という名前を持つことの意味を考えてみましょう。

昭和20年代の命名事情

昭和初期から中期にかけては、男の子には「清」「正」「勝」「太郎」「一郎」などの漢字がよく使われました。「清太」という名前は、当時としては一般的な名前でありながら、その響きには品格と力強さが感じられます。

| 年代 | 人気の男児名 | 清太の位置づけ |

|---|---|---|

| 昭和10年代 | 清、正雄、勝、太郎 | 一般的な名前 |

| 昭和20年代 | 清、正、勇、太郎 | 品のある名前 |

| 現代 | 蓮、陽翔、樹 | 古風で上品な名前 |

海軍大尉の息子「清太」としての名前の重み

清太と節子の父は海軍大尉。戦争に行っていたため、物語には写真でしか登場しませんという設定から、清太は軍人の家庭で育ったことが分かります。

海軍大尉の息子として「清太」という名前を持つことは、清廉潔白で大きな志を持つことへの父親の期待が込められていたと考えられます。

軍人家庭における「清太」の意味

- 清廉潔白:軍人としての高い道徳性

- 太い意志:国や家族を守る強い意志

- 清い心:私欲にとらわれない純粋な心

しかし皮肉なことに、清太は学校にも行かずに働かない選択をした上、家事を手伝うこともなく、日中はゴロゴロ過ごすか節子と遊んでいたという行動をとってしまいます。これは、戦争という極限状態で、14歳の少年が背負うには重すぎる責任があったからかもしれません。

高畑勲監督が描いた「清太」像

高畑勲監督は、清太の描写について興味深いコメントを残しています。「清太たちの死は全体主義に逆らったためであり、現代人が叔母に反感を覚え、清太に感情移入できる理由はそこにある」として、「いつかまた全体主義の時代になり、逆に清太が糾弾されるかもしれない。それが恐ろしい」と語っています。

また、映画のパンフレットでは、高畑監督は「『火垂るの墓』の清太少年は、私には、まるで現代の少年がタイムスリップして、あの不幸な時代にまぎれこんでしまったように思えてならない」とも述べています。

「清太」という名前は、時代を超えた普遍的な少年の名前として選ばれたのかもしれません。

「清太」という名前が持つ現代的意義

戦争孤児としての清太

戦後、清太自身も栄養失調に侵され、身寄りも無いため三ノ宮駅に寝起きする戦災孤児の1人として野垂れ死に、死体は他の死亡した30人の死体と共に荼毘に付され、無縁仏として納骨堂へ収められたという結末を迎えます。

「清太」という清らかな名前を持った少年が、このような悲惨な最期を迎えることで、戦争の理不尽さがより際立って描かれています。

現代の視聴者への問いかけ

現代の私たちが「清太」という名前を聞いたとき、どのような印象を持つでしょうか?

- 清らかで優しいお兄ちゃん

- 妹思いの少年

- 戦争の悲劇に翻弄された子ども

- 時代に抗った個人主義的な少年

「清太」という名前は、見る人の価値観や時代背景によって、さまざまな意味を持つ名前となっているのです。

清太の名前と物語構造の関係

冒頭の「僕は死んだ」というナレーション

1945年(昭和20年)9月21日、清太は省線(現在のJR東海道本線(通称・JR神戸線))三ノ宮駅構内で、14歳の若さで衰弱死するという設定で、物語は「昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。」というナレーションから始まります。

この「僕」が「清太」であることは明確ですが、自分の名前を名乗らずに「僕」と言うことで、より普遍的な戦争体験として物語が語られているのです。

節子との関係性における名前の意味

節子が最後死ぬ間際に「お兄ちゃん。おあがり・・・」というシーンもこの記事には関係ないかもしれませんが、最後まで自分だけでなく、お兄ちゃんのことを思っていた節子には涙なしでは語れませんという描写があります。

節子は最期まで清太を「お兄ちゃん」と呼び続けました。これは、「清太」という個人名を超えた、かけがえのない家族としての絆を表しています。

他作品との比較で見る「清太」という名前

同時代の児童文学との比較

同じ戦争を題材にした児童文学作品と比較してみると:

| 作品名 | 主人公の名前 | 名前の特徴 |

|---|---|---|

| 火垂るの墓 | 清太 | 清らかで力強い |

| この世界の片隅に | すず | 可憐で優しい |

| はだしのゲン | ゲン(元) | 力強い生命力 |

「清太」という名前は、他の戦争文学の主人公と比較しても、品格と優しさを併せ持った特徴的な名前であることが分かります。

「清太」という名前から読み解く作品テーマ

純粋な愛情の象徴

清太は、そんな節子を悲しませたくなく、逆上がりをしましたというエピソードからも分かるように、清太の節子への愛情は純粋で無償です。

「清太」という名前は、このような純粋で清らかな愛情の象徴として機能しているのです。

理想と現実のギャップ

一方で、清太が働かない理由、それは「節子」が居たからではないでしょうかという指摘もあります。「清太」という立派な名前を持ちながら、現実的な判断ができない14歳の少年の姿が描かれています。

これは、名前に込められた理想と、実際の人間の弱さや未熟さとのギャップを表現しているとも言えるでしょう。

別の視点から見た「清太」という名前の現代的意義

大空襲で焼け野原に死体の山、包帯グルグル巻きで話すことすら出来ず目の前で死んだ母親を後に何も知らない節子を見て何を思う?中学生だぜ?大人でさえ頼りどころ無い状況なら思考回路が停止してしまう状況に、中学生が妹を連れて何を思う?という擁護の声もあります。

「清太」という名前を持つ14歳の少年が直面した現実の過酷さを考えるとき、私たちは名前に込められた期待と、実際にその名前を背負って生きることの困難さについて深く考えさせられるのです。

まとめ:「清太」という名前が持つ多層的な意味

『火垂るの墓』における主人公・お兄ちゃんの名前「清太」は、単なる人物名以上の深い意味を持っています。

「清太」という名前は、清らかで太い愛情を象徴し、同時に理想と現実のギャップ、戦争の理不尽さを表現する重要な要素として機能しています。

原作者・野坂昭如氏が自身の体験と反省を込めて選んだこの名前は、時代を超えて多くの人々に愛され続け、戦争の悲惨さと人間愛の尊さを伝える永遠のシンボルとなっているのです。

節子にとっての「お兄ちゃん」、私たちにとっての「清太」は、これからも変わらずに、平和の大切さと家族愛の美しさを教え続けてくれることでしょう。