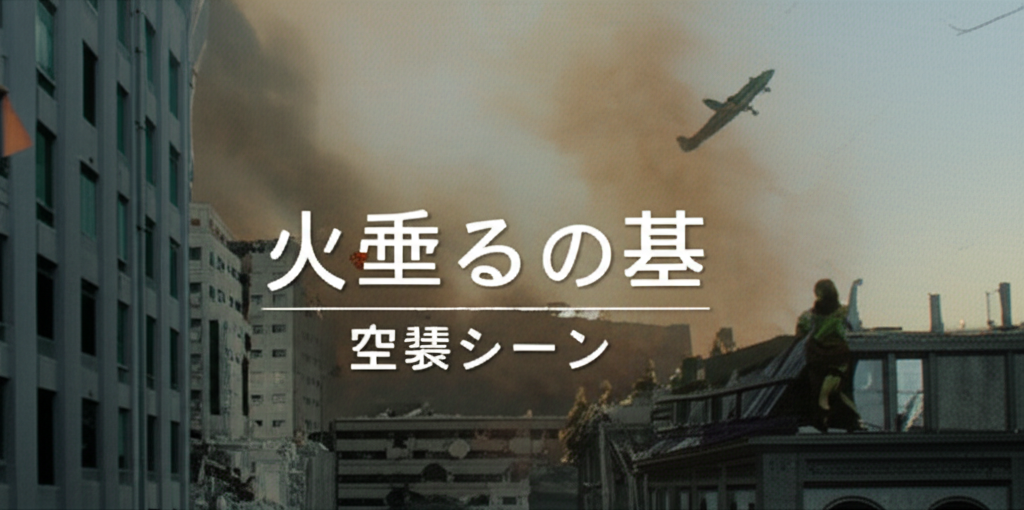

アニメーション映画史上最も衝撃的な空襲シーンとして語り継がれる『火垂るの墓』。その圧倒的なリアリティの背後には、高畑勲監督による執念ともいえる制作秘話が存在しています。本記事では、神戸大空襲を描いた空襲シーンの制作過程から、そこに込められた演出意図まで、あらゆる角度から詳細に解説していきます。

火垂るの墓の空襲シーンに隠された圧倒的なリアリズムの追求

空襲のシーンなど戦争の描写を高畑ができるかぎりリアルに描こうと努めたことも大きいと評されるように、『火垂るの墓』の空襲シーンは単なるアニメーション表現の域を超え、歴史的事実に基づいた緻密な再現として制作されました。

高畑勲監督のリアリズムへのこだわりは、制作過程の随所に現れています。たとえば、空襲時、米軍の戦闘機B29から次々と投下されたM69、「モロトフのパン籠」と呼ばれた焼夷弾がどのようにして落とされ、火の雨となって降り注がれたのか、そのメカニズムを調べるため、高畑は自衛隊にまで演出助手を取材に行かせたほどでした。

アニメに登場するアメリカ軍の爆撃機B-29には、「Z」のテールマークが描かれている。これはサイパン島に配置されていた第500爆撃団第883飛行隊に所属していた機体であった。そして確認できる機体番号の中には、その日実際に神戸空襲に出撃していた機も描かれているという事実からも、高畑監督の徹底したリアリズムへの追求が見て取れます。

制作スタッフが行った綿密な取材活動

製作スタッフたは小津安二郎監督の映画『東京物語』や『お早よう』を見て、昭和20年頃に一般的だった狭い日本家屋の映し方やじっくり演技を見せる点などを参考にしたように、時代考証への取り組みも徹底していました。

事前に原作者の野坂昭如の案内で西宮市や神戸市でロケハンが行われたことに加え、高畑が『火垂るの墓』をアニメーション映画化する際に、制作スタッフにいわさきちひろの絵本『戦火のなかの子どもたち』を読ませた。この本を読むことで高畑自身が空襲に遭った経験がまざまざと蘇った。戦争を経験してない制作スタッフたちに当時についての想像力を高めさせるのにとても役に立ったという取り組みも行われました。

空襲シーンの演出における細部へのこだわり

空襲シーンの作画を見た高畑監督は、B29の飛んでくる方向が合っているかどうか確認している。実際にその当時の記録を調べ、清太の家から見たときに、この日のこの時間に、B29がこの方向から飛んできたことを確認したうえでOKを出しているという事実は、高畑監督の演出に対する異常なまでのこだわりを物語っています。

この徹底した姿勢により、『火垂るの墓』の空襲シーンは「火垂る」という言葉の本来の意味を視覚的に表現することに成功しました。「火が垂れ落ちてくる」から「火垂る」と書く。そして、この空襲の風景を眺める2人の中には「ツラいね、悲しいね」という思いはないんですよ。この火垂るについても、蛍と同じく「生命が燃えていて、綺麗だね」という視点で眺めているんですという、高畑監督の独特な演出意図が込められています。

神戸大空襲の歴史的背景とアニメーション表現への反映

1945年6月5日の神戸大空襲の実態

昭和20年8月15日の最後の飛来まで、神戸市上空にアメリカ軍機が姿を現したのは偵察や神戸沖への機雷封鎖、模擬原子爆弾の投下などを含め84回に及んだ。うち「神戸大空襲」と呼ばれるのは、すべて昭和20年のもので2月4日、3月17日、5月11日、6月5日、8月6日の5回である。『火垂るの墓』の主人公である清太と節子の兄妹が母親と家を失うこととなった6月5日の空襲は、その中でも最も激しいものであったという歴史的背景があります。

6月5日午前6時過ぎ、空襲警報発令。7時半、神戸市上空に最初の20数機の編隊来襲、焼夷弾投下。その後大編隊が来襲、日本側の記録では、約350機のB29が西は垂水区から東は西宮までの広範囲に大量の焼夷弾・破砕弾・通常爆弾を投下し、市街地全体に壊滅的な被害を受けたという具体的な記録が残されています。

空襲被害の規模とその影響

| 被害項目 | 規模 |

|---|---|

| 死者数 | 7,524人 |

| 負傷者数 | 1万6,948人 |

| 戦災家屋数 | 14万2,586戸 |

| 総戦災者数 | 53万1,694人 |

この空襲は工業地帯の爆撃だけでなく、市民生活の徹底的破壊を目的とした、無差別・無限定なものであったという性格を持っており、映画で描かれる清太と節子の体験は、実際に多くの市民が味わった過酷な現実に基づいているのです。

アニメーションによる歴史的事実の視覚化

高畑監督はアニメーションという表現手法の特性を活用し、実写では表現困難な空襲の恐怖を描き出しました。映画は百年間、いろんな技を探求してきましたが、人間の”死”だけはどうしても描けないんです。劇映画というものは、ご承知の通り、演技ですよ。つまり、演技で絶対にできないものは”死”なんですという指摘に対し、高畑さんの『火垂るの墓』を見たら、「ああ、アニメのひとコマだ。”死”だと。」あの節子を、ひとコマで描いたから”死”になっていたんです。しかもそれを確信犯的に”死”の表現に使ったのは、これはアニメも含めて高畑さんが映画史上初なんですよと評価されています。

空襲シーンに込められた「反戦映画ではない」というメッセージ

高畑監督の真の意図

高畑勲は、本作品について「反戦アニメなどでは全くない、そのようなメッセージは一切含まれていない」と繰り返し述べたという事実は、一般的な受け止め方との大きなギャップを示しています。「本作は決して単なる反戦映画ではなく、お涙頂戴のかわいそうな戦争の犠牲者の物語でもなく、戦争の時代に生きた、ごく普通の子供がたどった悲劇の物語を描いた」と高畑監督自身が語っています。

しかし観た人たちの受けとめ方は、高畑と野坂の意図とは違った。ふたをあけてみれば、観客の圧倒的多数がこの作品を「反戦映画」と受け取ったのだ。これに対し高畑は、《私はあらためて、それはそれで当然なのだ、と反省させられたわけです》と、映画公開後の講演で述べているという複雑な状況が生まれました。

空襲シーンが持つ多層的な意味

戦争がどんなに悲惨かは、過去を振り返らなくとも、日々のテレビのニュースでも目撃することができると高畑監督は指摘します。そして、どの戦争もはじめる前は悲惨なものになると覚悟してはじめるわけではないため、「私たちみんなが知らなければならない最大の問題は、戦争を始めるときのことなのではないでしょうか」「戦争をしないで済むように国際協力を発展させ、国際間の問題を平和的に解決するための知恵と努力を持続すること、それこそが真の『反戦』だと思います」という高畑監督の深い考察が込められています。

制作における技術的挑戦と未完成公開の背景

完璧主義がもたらした制作の遅れ

『火垂るの墓』では一部カットの彩色が間に合わず、未完成版を公開したという前代未聞の事態が発生しました。「火垂るの墓」の制作は高畑監督のこだわりで遅れに遅れ、1988年4月の封切り時、未完成の状態のまま公開されました。清太が野菜泥棒をするシーンなど2カ所のシーンの色がついておらず、表向きには未完成品だとアナウンスもされなかったため、当時見た人のなかには色がついていないのは演出だと思った方もいたという状況でした。

高畑は、大幅なカットで破綻させることなく観客の鑑賞に堪える方法を百瀬義行とともに検討し、「『演出意図』としての必然性が感じられれば、見る人に受け入れてもらえるのではないか」という「苦肉の策」で、1988年(昭和63年)4月の公開時点では清太が野菜泥棒をして捕まる場面などを色の付かない白味・線撮りの状態で上映することとなったのです。

制作現場の苦悩と創意工夫

これらの箇所は公開後も制作を続け、後に差し替えられているという異例の対応が取られました。わずかながらも未完成のままでの劇場公開という不祥事に、いったんアニメ演出家廃業を決意したが、後に宮崎の後押しを受けて1991年に『おもひでぽろぽろ』で監督に復帰しているほど、高畑監督にとっても深刻な出来事でした。

SNSや専門家による評価と考察

現在でも『火垂るの墓』の空襲シーンは、様々な視点から論じられ続けています。ここでは、代表的な評価をいくつか紹介します。

「アニメーション、折にふれて」の一項目「戦争とアニメ映画」のなかで、「火垂るの墓」が、戦争末期の悲惨な体験を描くことで見る人に反戦気分を共有させる映画の1本として見られているであろうことに触れつつ、そうした映画は真の意味で反戦にはなりえないのではないかと問題提起しています。

引用:https://anime.eiga.com/news/column/animehack_editors/124453/

映画はさまざまな側面を持つ芸術であり、優れた作品は何度観ても新しい発見があるものです。『火垂るの墓』もまた、繰り返し観ることで、きっと新しい見識を得ることができるでしょう。

引用:https://cinema.ne.jp/article/detail/41468

アニメーションとは、アニミズムという語源から言っても「命なきものに命を吹き込む」表現だ。アニメーション賛歌の言葉としてよく使われるフレーズだが、高畑勲はアニメーションの一枚一枚の絵が本質的には死んでいることを理解していた。

引用:https://note.com/bechikan/n/n5adad793d65c

物語は昭和20年(1945)9月21日夜、省線(現在のJR東海道本線)三ノ宮駅構内に現れた清太の霊が、自らが衰弱して死んでいくところを眺めているシーンから始まる。

引用:https://www.rekishijin.com/46888

現代から見た空襲シーンの普遍的価値

時代を超えて受け継がれるメッセージ

もしいま、突然戦争がはじまり、日本が戦火に見舞われたら、両親を失った子供たちはどう生きるのだろうか。大人たちは他人の子どもたちにどう接するのだろうかという高畑監督の問いかけは、現代においても色褪せない普遍性を持っています。

『火垂るの墓』の清太少年は、私には、まるで現代の少年がタイムスリップして、あの不幸な時代にまぎれこんでしまったように思えてならないという視点は、空襲シーンを単なる歴史的事実の再現ではなく、現代的な普遍性を持つ物語として昇華させることに成功しています。

アニメーション表現の可能性を拡張した功績

「”死”を描くことで”生”も描ける。」まさしく大林監督の言葉の通り、高畑勲は『火垂るの墓』で死を描き切り、『かぐや姫の物語』で生を描き切ったのだという評価が示すように、高畑監督は空襲シーンを通じて、アニメーション表現の新たな地平を切り開きました。

まとめ:火垂るの墓の空襲シーンが持つ永続的な価値

『火垂るの墓』の空襲シーンは、高畑勲監督による徹底したリアリズムの追求と、アニメーションという表現手法の革新的活用によって生み出された、映画史に残る傑作シーンです。神戸大空襲の歴史的事実に基づきながらも、単なる戦争の悲惨さを描くのではなく、人間の尊厳と生命の儚さを普遍的なテーマとして描き出した点に、その真の価値があります。

「火垂る」という言葉に込められた「火が垂れ落ちる」様子を、美しくも残酷な映像として表現した空襲シーンは、戦争を知らない世代にも強烈な印象を与え続けています。制作過程での未完成公開という苦難すらも、作品の完成度への妥協なき追求の証として、高畑監督の芸術的信念を物語っているのです。

現代においても、この空襲シーンが持つメッセージは決して色褪せることはありません。それは単なる反戦メッセージではなく、人間の命の重さと、それを守るために必要な社会の在り方を問い続ける、永遠のテーマなのです。