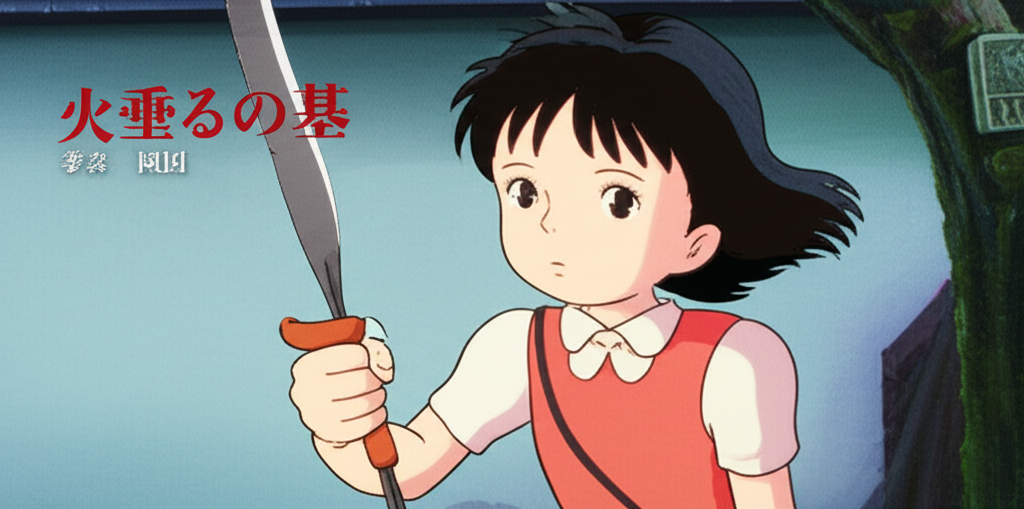

火垂るの墓に隠された衝撃の真実!岡田斗司夫の考察が覆した「反戦映画」の常識

多くの人が「感動的な反戦映画」として認識している「火垂るの墓」。しかし、岡田斗司夫氏の詳細な考察により、この作品の真の姿が明らかになりました。

結論から言えば、「火垂るの墓」は反戦映画ではなく、清太と節子の「心中もの」として構造化されたホラーミステリー作品だったのです。

高畑勲監督自身が否定した「反戦映画」説

高畑勲監督は、ことあるごとに「これは反戦メッセージの映画ではない」、「火垂るの墓を見ても、戦争反対の意思が芽生えるはずがない」と言い続けていました。

監督が本作品で描こうとしたのは、「困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女」ではなく、「決して切り開くことが出来ない(戦争という)状況の中で、死ななければならない心優しい現代の若者」の姿でした。

岡田斗司夫が暴く「火垂るの墓」の恐怖の正体

映画は現在から始まっている!成仏できない清太の無限ループ

映画の冒頭、現代の神戸の町に立つ清太の亡霊シーンから始まり、ラストでは現代の神戸の夜景が映る。つまり、彼らは終戦後半世紀が過ぎた今でも、まだ成仏せずに、今でも私達を見つめているのです。

清太は自分の死にいつまでも納得できずに現在に至るまでさまよって過去の自分をリプレイし続けている。普通の人間は納得いかない死に方をしても「まあしゃーないか…」と諦めてあの世に行くが、未だに納得できていないあたり清太はかなり執念深い状況にあります。

衝撃の発見!冒頭5秒に隠された現代の証拠

岡田氏の分析で最も驚くべき発見は、映画冒頭のわずか5秒間に隠された現代の証拠です。

「昭和20年9月21日夜、僕は死んだ」と清太の幽霊が言った後、駅構内の柱が映るが、その手前に現代的にデザインされた灰皿が映っているのです。岡田斗司夫氏が入念に調べたロケハン写真に1987年の灰皿の写真が確認できたことから、この映画が現在から始まっていることが判明しました。

「心中もの」としての構造分析

高畑監督は原作の「火垂るの墓」がもつ「心中もの」としての構造に強く興味を持ち、映画をつくった。心中ものとは、思いの叶わぬ男女が互いに手を取って死の道を選び、あの世で結ばれることを願うものです。

原作者の野坂昭如自身も、本作が心中ものであると高畑との対談で語っている。「清太としては、世界中で二人っきりの天国を築こうとしてるわけです」と述べています。

| 一般的な解釈 | 岡田斗司夫の考察 |

|---|---|

| 感動的な反戦映画 | 清太と節子の心中ものホラーミステリー |

| 戦争の悲惨さを描いた作品 | 成仏できない清太の無限ループ物語 |

| 過去の回想 | 現在の幽霊が過去を再体験 |

| 兄妹の純愛 | 近親相姦的関係性 |

押井守監督も指摘した「気持ち悪い映画」の真実

岡田氏だけでなく、押井守監督も同様の見解を示しています。

「生のほうだけど、これは微妙に『性』になっている。だから『死とエロス』になるわけで、そのエロスは何かといえば近親相姦になる。あの兄妹の関係は明らかに近親相姦でしょう。見る人が見たら、相当に気持ち悪い映画だよ」と分析しています。

清太の行動パターンから見える真実

清太の行動は「いいとこ見せようとイキってる彼ピ」として見るとなんかすごく納得がいく。保護者としては優しい虐待一直線だが、「大好きな女の子の機嫌を損ねて嫌われたくない」という行動原理で動いています。

- 節子に嫌われたくない一心で生存に必要な厳しい選択を避ける

- 「おにいちゃん、いかんといて」と言われると外出を諦める

- 本当に必要な時に頭を下げることができない

- 節子との二人だけの世界を築こうとする

SNSでも話題!岡田斗司夫考察への反応

「最近でこそ『清太が悪い』の意見をネットで見るようになってきたけど、一昔前は『泣ける戦争映画』の代名詞みたいな感じだった。岡田斗司夫さんの動画で火垂るの墓が泣けない映画だというのが解説されているのを見た方が多いのかも知れない」

引用:https://note.com/natusiiko/n/nf07c247a2417

「監督が本当に描きたかったのは戦争の残酷さ・・・ではなく、人間が持つ内面の残酷さと悲しさだった」

引用:https://note.com/ryokichi/n/nca68001d97b9

「『火垂るの墓』は『お涙頂戴反戦映画』ではなく、『ホラーミステリ作品』であると思って見るとわかりやすい」

引用:https://jennywren96.blog.jp/archives/2926274.html

「結論を言うと、清太と節子の死は、誰に殺されたわけでもない『心中』だった。心中、つり自殺だ。自ら『死』を選んだということ」

引用:https://note.com/ryokichi/n/nca68001d97b9

映画を見返したくなくなる理由が判明!トラウマの正体

多くの人が「二度と見たくない」と感じる理由も、岡田氏の考察で明らかになります。

普通の映画なら、何回も繰り返し見ることで隠されたオブジェクトや伏線を解読する楽しみがあるが、『火垂るの墓』は一回見たらあまりに強烈でアレルギー発症してもう二度と見たくなくなってしまうのは、単なる悲しさではない深層の恐怖を感じ取っているからです。

高畑勲の「異常なリアリズム」への執着

ディテールの迫力があるから通り一遍に描いていたら、そういう生理は絶対に生まれない。高畑さんの演出家としての緻密な計算があり、表現に周年が宿っているからこそ、あの世の匂いがプンプンするし、近親相姦の匂いも感じられるのです。

別の視点から見る「火垂るの墓」の真実

岡田斗司夫が見つけた映画構造の秘密

映画は倒叙ミステリーと呼ばれる結論を先に提示して、そこに至る過程を描く手法と同様の構造をとっている。なぜ、清太は40年もの間、成仏せずさまよっているのか、映画はこの謎をとくためのミステリーとして作られています。

『火垂るの墓』というのは、オカルトとまではいかないが、ちょっと怖い映画なのです。

現代に生きる私たちへのメッセージ

岡田氏の考察により、この映画が単なる過去の物語ではなく、現在も続く清太の苦悩を描いた作品であることが明らかになりました。

1988年(上映時)も、清太はまだ生きていて、思い出すとそこが昔に戻る。火垂るの墓というのは決して過去から始まっているのではなく現在から始まっているのです。

まとめ:「火垂るの墓」に隠された深層の恐怖

岡田斗司夫氏の詳細な考察により、「火垂るの墓」の真の姿が浮き彫りになりました。

これは感動的な反戦映画ではなく、成仏できない清太が永遠に過去の記憶をループし続ける、恐ろしいホラーミステリー作品だったのです。

清太と節子の関係性も、純粋な兄妹愛ではなく近親相姦的な要素を含んだ「心中もの」として描かれており、多くの人が感じる居心地の悪さの正体がこれで説明できます。

高畑勲監督の「異常なリアリズム」への執着と、映画に仕掛けられた数々の視覚的トリックにより、観客は無意識に恐怖を感じ取っているのです。

あなたも次に「火垂るの墓」を観る時は、単なる戦争映画ではなく、清太の魂が現在も彷徨い続けているホラー作品として見てみてください。きっと全く違った恐怖を感じることでしょう。