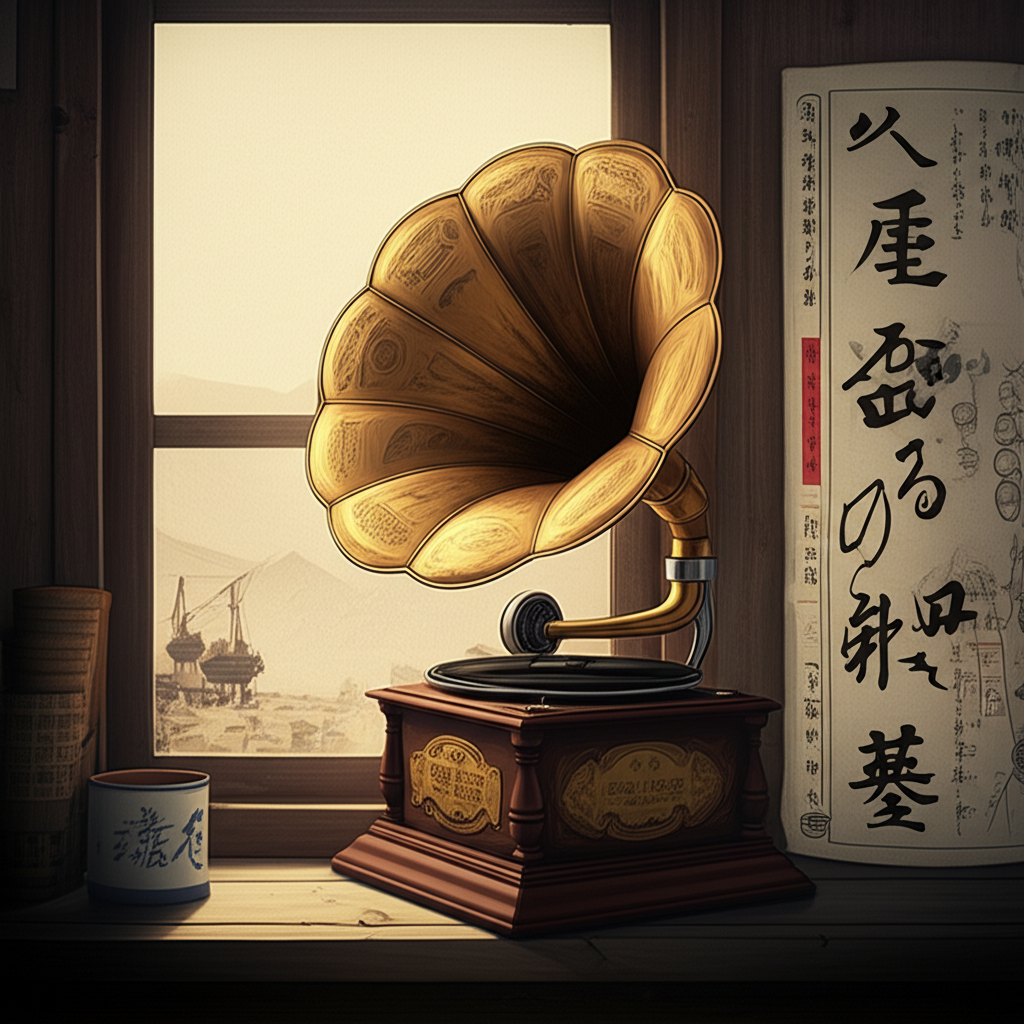

火垂るの墓に登場する蓄音機の深い意味

スタジオジブリ作品「火垂るの墓」において、蓄音機から流れる音楽は単なる効果音ではなく、深い意味を持った重要な演出として機能しています。特に節子の死後、近くの洋館から流れる蓄音機の音楽「埴生の宿」は、清太と節子が失った「家」への憧憬と、戦争で奪われた平穏な日常への切ない想いを象徴しています。

清太が暮らす横穴がある池の対岸の邸宅に久しぶりに帰ってきた娘たちが、蓄音機でこの曲のレコードを聴く。日本語の歌ではなく、原語の英語で流れるこの演出には、高畑勲監督の深い意図が込められているのです。

戦時中における蓄音機の実情と社会的背景

火垂るの墓の時代背景である太平洋戦争末期において、蓄音機は極めて特殊な存在でした。太平洋戦争勃発に伴い、洋楽レコードが「敵性レコード」として廃棄が呼びかけられる中でも、『埴生の宿』や『庭の千草』など歌詞を邦訳にしたものは、国民生活になじんでいるとして敵性レコードから除外されたという状況がありました。

当時、電蓄はきわめて高価であった。コンソール型の大型電蓄の場合、公務員の初任給が2,000円程度の時代に10万円近くするのが普通であったことからも分かるように、蓄音機は富裕層のみが所有できる贅沢品だったのです。

| 品目 | 価格(当時) | 現在価値(推定) |

|---|---|---|

| 大型コンソール電蓄 | 約10万円 | 約1,000万円 |

| 卓上電蓄 | 約3万円 | 約300万円 |

| 公務員初任給 | 約2,000円 | 約20万円 |

「埴生の宿」に込められた平和への願い

「埴生の宿」は、たとえ質素であろうとも、四季折々の平穏な自然に包まれた我が家で暮らす日々の幸せを表現しています。そこで得られる日々は、きらびやかに飾られた豪邸にも勝るということを歌っているのです。

「埴生」とは土壁で作られた質素な家のことで、原題の「Home Sweet Home」に、邦題「埴生の宿」で、このストーリー。上手く合致しています。清太と節子が暮らしていた横穴もまさに「埴生の宿」であり、この楽曲の選択は偶然ではありません。

歌詞の内容を詳しく見てみましょう:

- 「埴生の宿も わが宿」 – 土壁でできた粗末な家でも我が家

- 「玉の装い うらやまじ」 – 豪華な邸宅もうらやましくない

- 「のどかなりや 春の空 花はあるじ 鳥は友」 – 平穏な自然こそが真の豊かさ

戦争と音楽の関係性

『埴生の宿』や『庭の千草』などの歌詞を邦訳にしたものは、国民生活になじんでいるとして敵性レコードから除外された。『ビルマの竪琴』では、日本兵と敵兵が、戦場の場で共に同じ歌を合唱するという象徴的なシーンでこの歌が使われているように、この楽曲は戦争を超越した普遍的な平和への願いを象徴していました。

『埴生の宿』には、戦争にまつわる表現がひとつも出てきません。それでも、この歌には国を離れ戦地をおもむく兵や戦争によって苦しい毎日を送る人びとが抱く、かつての平穏を望む想いが強く込められています。

清太と節子の「失われた家」への憧憬

物語において蓄音機から流れる「埴生の宿」は、清太と節子が失った温かい家庭への郷愁を表現しています。特に「Home home, sweet sweet home」と歌う部分が、幼くして戦争で両親と家をいっぺんに失い、兄妹2人きりで戦禍を耐え生きようとしたストーリーなだけに、グッときます。

この楽曲が流れるタイミングも重要です。節子が死んだあと、蓄音機の音にのせて節子が回想するシーンがあります。そうです。清太が食料探しなどに奔走している間、節子は孤独に暮らしていた事を表すシーンです。

蓄音機が象徴する階級格差

火垂るの墓における蓄音機の描写には、戦時中の階級格差も表現されています。最後のシーンで出てきたお嬢様たちは疎開帰りとは思えない服装でした。(ワンピースにつばの広い帽子) 裕福な清太と節子ですらあの時代、悲惨な結末を迎えたのに対し、蓄音機を所有する上流階級の娘たちは戦争を生き抜いているという対比が描かれているのです。

高畑勲監督の演出意図

映画は百年間、いろんな技を探求してきましたが、人間の”死”だけはどうしても描けないんです。劇映画というものは、ご承知の通り、演技ですよ。つまり、演技で絶対にできないものは”死”なんですと語った高畑監督は、音楽を通じて死と生を対比的に表現しました。

蓄音機から流れる音楽は、生きている者たちの日常を表現すると同時に、命を落とした清太たちがその記憶に囚われ続け、現在も苦しい体験を繰り返していることを暗示しているのです。

SNSでの反響と考察

「火垂るの墓の蓄音機のシーン、毎回涙が止まらない。あの『Home Sweet Home』が流れる瞬間、清太と節子が求めていたものが何だったのかがよく分かる」

「戦時中に蓄音機を持てるのは本当の富裕層だけ。それなのに清太と節子は餓死してしまった。同じ金持ちでも明暗がくっきり分かれているのが切ない」

「『埴生の宿』の歌詞を知ってから火垂るの墓を見ると、より深く理解できる。質素でも温かい家庭こそが本当の豊かさなんだと痛感する」

蓄音機と戦時中の音楽文化

戦時中の日本における音楽文化は複雑でした。戦後急速に回復していったレコードの生産は、大戦末期には戦災などでほとんど生産できない状況だったものの、富裕層の間では密かに音楽文化が維持されていたのです。

戦時中の1944年から電蓄に対して120%という、禁止税的な物品税がかけられていたことからも、政府が蓄音機の普及を抑制しようとしていたことが分かります。

技術的な側面から見る蓄音機

当時の蓄音機技術にも注目すべき点があります。戦時中、軍用に多く使われた傍熱型三極管UY-6A3Bを出力管に使用した大型電蓄。コロムビアのピックアップを使用。6A3Bp-pを42でドライブし、旭製12インチ・フィールド型ダイナミックを駆動するなど、軍事技術と民生技術が密接に関連していました。

現代への教訓として

昨年米国のNetflixが世界190カ国で一斉放送した『火垂るの墓』は、海外で凄高い評価だったように、この作品が持つ普遍的なメッセージは現代でも強い説得力を持っています。

蓄音機から流れる「埴生の宿」は、物質的な豊かさではなく、心の豊かさこそが真の幸せであることを教えてくれます。 戦争で家族を失い、住む場所を失った清太と節子にとって、本当に必要だったのは豪華な邸宅ではなく、家族と一緒に過ごす温かい時間と平穏な日常だったのです。

音楽が繋ぐ時代と記憶

野坂昭如の作品『火垂るの墓(1967)』の文章と、その映画化されたアニメ(1988)。観た人は多いと思います。アニメのエンディングのテーマは「埴生の宿」でした。我々の世代の多く人は、涙せずにはいられなかったと述べられているように、この楽曲は時代を超えて多くの人の心を打ち続けています。

蓄音機という「過去の技術」が現代の私たちに伝える普遍的なメッセージは、真の豊かさとは何か、家族とは何か、平和とは何かを改めて考えさせてくれるのです。

まとめ:蓄音機に込められた平和への祈り

火垂るの墓における蓄音機の描写は、単なる時代考証を超えた深い意味を持っています。戦時中の階級格差、失われた家庭への憧憬、そして平和への切なる願いが、「埴生の宿」の美しいメロディーに託されて表現されているのです。

現代に生きる私たちにとって、この蓄音機のシーンは当たり前の日常がいかに尊いものであるかを気づかせてくれる重要な場面として、これからも多くの人の心に響き続けることでしょう。質素でも家族が一緒にいられる温かい家庭こそが、どんな豪華な邸宅にも勝る真の「埴生の宿」なのだと、清太と節子の物語は私たちに教えてくれているのです。