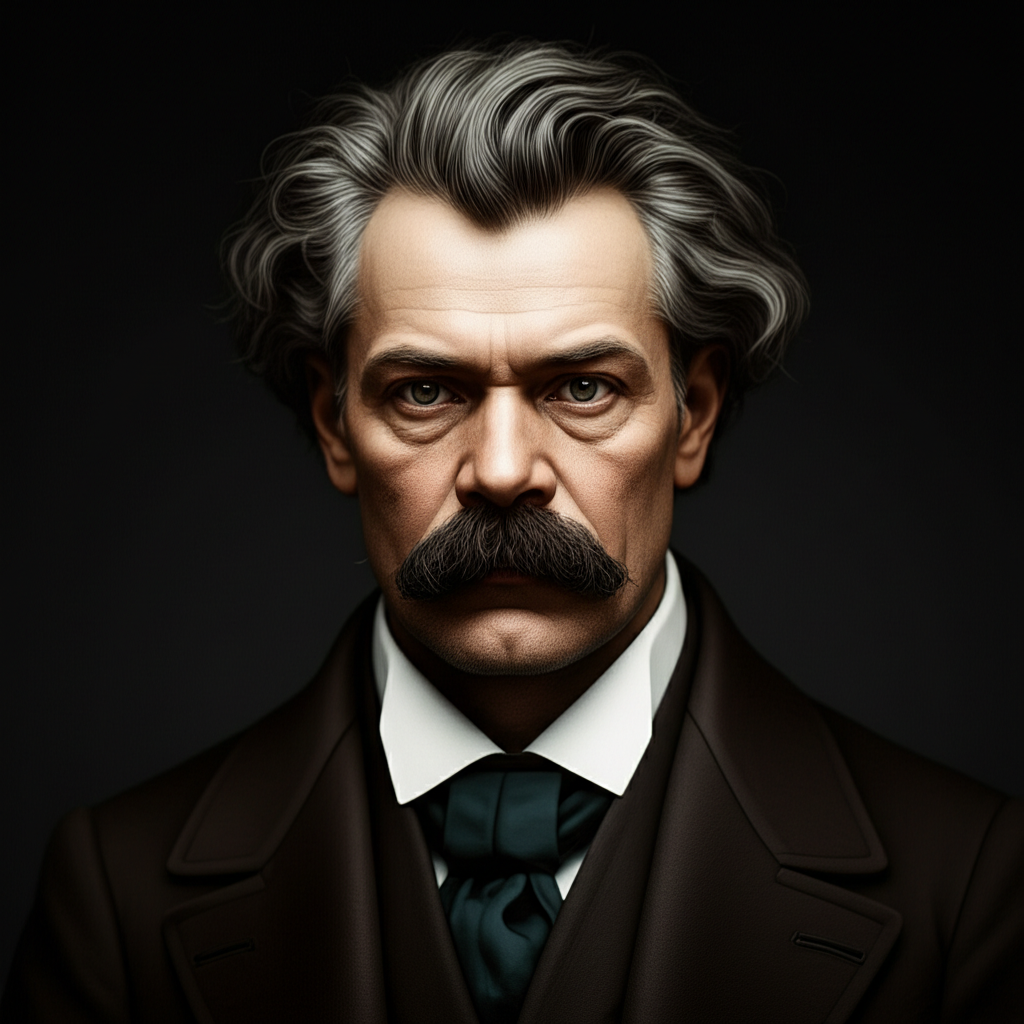

19世紀のドイツが生んだ哲学者、フリードリヒ・ニーチェ。彼の残した言葉は、今もなお世界中の人々の心を揺さぶり続けています。

「神は死んだ」「超人」といった衝撃的な概念から、人生を深く見つめ直すきっかけを与えてくれる珠玉の名言まで、ニーチェの思想は現代を生きる私たちにとって重要な指針となります。

今回は、そんなニーチェの名言の中から特に心に響く10の言葉を厳選し、ランキング形式でご紹介します。なぜこの順位になったのか、その理由と共に一つひとつの名言を深く掘り下げていきましょう。

ニーチェの名言ランキングTOP10発表

まずは、多くの人に愛され続けているニーチェの名言トップ10をご覧ください。このランキングは、名言の深さ、現代への適用性、そして人生に与える影響力を総合的に判断して決定しました。

| 順位 | 名言 | 出典 |

|---|---|---|

| 1位 | 我を破壊せざるものは、我をして益々強からしむ | 『偶像の黄昏』 |

| 2位 | 神は死んだ | 『悦ばしき知識』 |

| 3位 | 深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ | 『善悪の彼岸』 |

| 4位 | 事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである | 『権力への意志』 |

| 5位 | 孤独な人間がよく笑う理由を、私は最もよく知っている | 『ツァラトゥストラはかく語りき』 |

| 6位 | 「なぜ生きるか」を知っている者は、ほとんどあらゆる「いかに生きるか」に耐えるのだ | 『偶像の黄昏』 |

| 7位 | 愛が恐れているのは、愛の破滅よりも、むしろ愛の変化である | 『人間的な、あまりに人間的な』 |

| 8位 | 到達された自由のしるしは何か?もはや自分自身に対して恥じないこと | 『悦ばしき知識』 |

| 9位 | いつか空の飛び方を知りたいと思っている者は、まず立ち上がり、歩き、走り、登り、踊ることを学ばなければならない | 『悦ばしき知識』 |

| 10位 | これが生だったのか。よし、もう一度 | 『ツァラトゥストラはかく語りき』 |

なぜこの結果になったのか?ランキングの理由を詳しく解説

このランキングが生まれた背景には、ニーチェ哲学の核心的な特徴があります。ニーチェの思想は、従来の価値観を根本から問い直し、個人の内的な強さと自立を重視するものです。

1位の「我を破壊せざるものは、我をして益々強からしむ」は、困難や挫折を乗り越える力について語った言葉として、現代人の心に最も深く響いています。この名言は、逆境を成長の糧として捉えるというニーチェの根本的な人生観を表現しており、多くの人が人生で直面する困難な状況において、希望と勇気を与えてくれます。

2位の「神は死んだ」は、ニーチェを代表する言葉として広く知られており、既存の権威や絶対的価値観への疑問を投げかけた革命的な宣言です。現代社会においても、盲目的に権威に従うのではなく、自分自身で考え判断することの重要性を示しています。

上位にランクインした名言の多くは、個人の内面的な成長、自立した思考、困難への向き合い方といったテーマを扱っており、これらは時代を超えて人々が求め続ける普遍的な価値だからこそ、多くの支持を集めているのです。

各名言の深掘り解説

1位:我を破壊せざるものは、我をして益々強からしむ

ニーチェの最も有名な名言の一つであるこの言葉は、「Was mich nicht umbringt, macht mich stärker」というドイツ語から翻訳されたものです。

この名言の真の意味は、単純に「困難に耐えれば強くなる」ということではありません。ニーチェが伝えたかったのは、試練や困難を通して自分自身を再構築し、より高次の存在へと変容していくということです。

現代社会では、失業、病気、人間関係の破綻など、様々な困難に直面することがあります。この名言は、そうした状況において、被害者意識に留まるのではなく、その経験を自己成長の糧として活用するという積極的な姿勢を教えてくれます。

心理学的にも、この考え方は「ポスト・トラウマティック・グロース(心的外傷後成長)」という概念と合致しており、困難な体験を経て人格的に成長する現象として科学的にも裏付けられています。

2位:神は死んだ

「Gott ist tot」という原文で表されるこの言葉は、ニーチェ哲学の出発点とも言える重要な宣言です。

この名言は、文字通り神の死を意味するものではありません。ニーチェが指摘したのは、近代科学の発展によって、人々が神や宗教に依存する必要がなくなった状況についてです。

19世紀のヨーロッパでは、キリスト教が社会の基盤となっていましたが、科学的な知識の普及により、従来の宗教的価値観が揺らぎ始めていました。ニーチェは、この状況を「神の死」として表現し、新しい価値観の創造の必要性を訴えたのです。

現代においてこの名言は、権威や既成概念に盲従するのではなく、自分自身の価値観を構築することの重要性を教えてくれます。社会の変化が激しい現代だからこそ、この言葉の意味は一層深く響きます。

3位:深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ

この名言は『善悪の彼岸』に収録されており、人間の心の奥深さと複雑さを表現した哲学的洞察です。

ニーチェは、「怪物と戦う者は、その際自分が怪物にならぬよう気をつけるがいい」という前置きの後に、この深淵の比喩を用いました。これは、悪や闇と向き合う時、自分自身も同様の性質に影響される危険性を警告したものです。

現代社会では、ネット上の誹謗中傷や社会の不正義と戦う際に、この言葉の意味を深く理解する必要があります。正義感に駆られて悪と戦う時、自分自身が攻撃的になったり、憎悪に支配されたりしないよう注意深くあるべきだという教えです。

また、この名言は自己探求の危険性についても言及しています。自分の内面を深く探る時、思いもよらない暗い部分と向き合うことになりますが、その際に自分自身を見失わないよう注意が必要だということを示唆しています。

4位:事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである

「Es gibt keine Tatsachen, nur Interpretationen」というこの名言は、現代の情報社会において特に重要な意味を持ちます。

ニーチェが指摘したのは、私たちが「事実」と認識しているものも、実際には特定の視点からの解釈に過ぎないということです。これは、客観的真実の存在そのものを否定するのではなく、人間が認識する「真実」は常に主観的な要素を含んでいることを示しています。

この考え方は、現代のメディアリテラシーの重要性とも密接に関連しています。同じ出来事でも、報道する媒体や個人の立場によって全く異なる解釈が生まれることは、日常的に経験することです。

また、対人関係においても、この名言は重要な示唆を与えてくれます。相手の行動や言葉を一つの解釈として受け取り、異なる視点の可能性を常に念頭に置くことで、より豊かなコミュニケーションが可能になります。

5位:孤独な人間がよく笑う理由を、私は最もよく知っている

この名言の完全版は、「孤独な人はあまりに深く苦しんだために笑いを発明しなくてはならなかったのだ」と続きます。

ニーチェ自身が孤独な思想家であった経験から生まれたこの言葉は、苦痛と笑いの深い関係性を示しています。真の笑いは、単純な喜びから生まれるのではなく、深い苦悩を乗り越えようとする人間の創造的な営みから生まれるということです。

この名言は、現代社会で孤独感を抱える多くの人々に慰めと理解を与えてくれます。孤独や苦しみそのものが無意味ではなく、それらを通して独自の視点や創造性を獲得できるという希望的なメッセージでもあります。

また、ユーモアの持つ治癒的な力についても示唆しており、困難な状況を笑いに変えることで精神的な回復を図るという人間の知恵を称賛しています。

6位:「なぜ生きるか」を知っている者は、ほとんどあらゆる「いかに生きるか」に耐えるのだ

この名言は、人生の意味と目的について深く考察したニーチェの洞察です。

生きる理由や目的が明確な人は、どんな困難な状況にも耐えることができるという意味で、現代の心理学でも「意味療法」として知られる考え方の先駆けとなっています。

この言葉は、単に目標を持つことの重要性を説いているだけではありません。自分なりの人生哲学や価値観を持つことで、外的な困難に左右されない内的な強さを獲得できるということを示しています。

現代社会では、物質的な豊かさはあっても精神的な空虚感を抱える人が多くいます。この名言は、そうした状況において、自分にとって本当に大切なもの、生きる意味を見つけることの重要性を教えてくれます。

7位:愛が恐れているのは、愛の破滅よりも、むしろ愛の変化である

この名言は、恋愛や人間関係における人間心理の本質を鋭く捉えています。

ニーチェが指摘したのは、人は愛する関係が終わることよりも、その関係が変化すること自体を恐れるということです。これは、人間が変化に対して本能的に抵抗を感じる性質を表しています。

現代の恋愛関係や結婚生活においても、この洞察は非常に重要です。関係の変化を恐れるあまり、成長や発展の機会を逃してしまうことがよくあります。

この名言は、変化を受け入れることの大切さと、固定化された関係に固執することの危険性を教えてくれます。真の愛は、お互いの成長と変化を受け入れ、支え合うものだという深い洞察が込められています。

8位:到達された自由のしるしは何か?もはや自分自身に対して恥じないこと

この名言は、真の自由とは何かについてのニーチェの定義です。

外的な制約からの解放ではなく、自分自身を受け入れることが真の自由だというこの考え方は、現代の自己受容の重要性と重なります。

多くの人が他人の目を気にして生きている現代社会において、この言葉は特に重要な意味を持ちます。自分の価値観に従って生き、自分の選択に責任を持つことが、本当の自由への道だということです。

この名言は、完璧主義や自己批判に苦しむ人々にとって、解放的なメッセージでもあります。自分の弱さや欠点も含めて自分自身を受け入れることで、真の自由と平和を得ることができるのです。

9位:いつか空の飛び方を知りたいと思っている者は、まず立ち上がり、歩き、走り、登り、踊ることを学ばなければならない

この名言は、目標達成における段階的なプロセスの重要性を説いています。

大きな夢や目標を達成するためには、基礎的なスキルや経験を積み重ねることが不可欠だという、極めて実践的な教えです。

現代社会では、即座の成功や結果を求める傾向がありますが、この名言は地道な努力と段階的な成長の価値を思い出させてくれます。

また、「踊ること」という表現が含まれているのも興味深い点です。これは、単なる技術的な習得だけでなく、創造性や表現力も含めた全人格的な成長の必要性を示唆しています。

10位:これが生だったのか。よし、もう一度

この名言は、ニーチェの「永劫回帰」思想を表現した言葉です。

同じ人生を無限に繰り返すとしても、それを受け入れ、肯定するという究極の人生肯定の姿勢を示しています。

この言葉の背景には、人生の苦痛や困難も含めて、自分の人生全体を肯定的に受け入れるという深い覚悟が込められています。

現代においてこの名言は、過去の失敗や後悔に囚われることなく、今この瞬間から最善を尽くして生きることの重要性を教えてくれます。

ニーチェを生んだ時代背景と人物像

激動の19世紀ヨーロッパ

フリードリヒ・ニーチェが生きた19世紀は、ヨーロッパにとって大きな変革の時代でした。産業革命の進展、科学技術の発達、民主主義思想の普及など、従来の社会システムや価値観が根本から問い直される時代だったのです。

特に重要だったのは、ダーウィンの進化論(1859年)の発表です。これにより、神による天地創造という宗教的世界観が科学的に疑問視されるようになりました。ニーチェの「神は死んだ」という宣言は、まさにこの時代精神を反映したものでした。

ニーチェの生涯と思想形成

1844年10月15日、プロイセン王国(現在のドイツ)の小村レッケンに生まれたニーチェは、ルター派の牧師を父に持つ敬虔なキリスト教徒の家庭で育ちました。

しかし、5歳の時に父を亡くし、その後の人生は常に病気と孤独に悩まされることになります。この個人的な苦悩が、彼の哲学思想の根底にある「苦痛からの創造」という考え方を形成したと考えられています。

| 年代 | 出来事 | 思想への影響 |

|---|---|---|

| 1844年 | プロイセン王国に生まれる | 厳格なキリスト教環境での成長 |

| 1849年 | 父親の死去(5歳時) | 神への疑問、人生の意味への探求開始 |

| 1869年 | 24歳でバーゼル大学教授に就任 | 古典学から哲学への転向 |

| 1879年 | 健康上の理由で大学を退職 | 本格的な哲学著作活動の開始 |

| 1889年 | 精神的崩壊 | 創作活動の終了 |

| 1900年 | 55歳で死去 | 後世への思想的影響の拡大 |

主要著作とその意義

ニーチェの思想は、主要な著作を通じて段階的に発展していきました。

『悲劇の誕生』(1872年)では、ギリシア悲劇の分析を通じて、人生の苦痛を芸術によって昇華する可能性を探りました。

『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883-1885年)は、彼の代表作であり、「超人」思想と「永劫回帰」の概念を詩的な言語で表現した作品です。

『善悪の彼岸』(1886年)では、従来の道徳観念を根本から問い直し、新しい価値創造の必要性を訴えました。

現代におけるニーチェ名言の活用法

仕事・キャリアでの活用

ニーチェの名言は、現代のビジネスシーンにおいても非常に有効な指針となります。

特に「我を破壊せざるものは、我をして益々強からしむ」という言葉は、困難なプロジェクトや挫折を成長の機会として捉える際に力を与えてくれます。

また、「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである」という言葉は、多角的な視点で問題を分析し、創造的な解決策を見つけることの重要性を教えてくれます。

人間関係での活用

「到達された自由のしるしは何か?もはや自分自身に対して恥じないこと」という名言は、他人の評価に振り回されない自分軸の確立に役立ちます。

現代社会では SNS などで他人との比較が容易になりましたが、この言葉は自分らしさを大切にすることの価値を思い出させてくれます。

自己成長での活用

「なぜ生きるか」を知っている者は、ほとんどあらゆる「いかに生きるか」に耐えるのだ」という言葉は、人生の目的や価値観を明確にすることの重要性を示しています。

定期的に自分の人生の意味や目標を見直し、それに基づいて日々の行動を決定することで、より充実した人生を送ることができます。

まとめ:ニーチェの名言が現代人に与える希望

ニーチェの名言は、一見すると難解で抽象的に思えるかもしれません。しかし、その根底には人間の可能性への深い信頼と、困難を乗り越える力への確信があります。

彼の言葉は、私たちに次のような重要なメッセージを伝えています:

- 困難は成長の機会である

- 既存の価値観に疑問を持つ勇気を持つ

- 自分自身の価値観を創造する

- 人生を積極的に肯定する

- 変化を恐れず受け入れる

現代社会は、情報過多、価値観の多様化、急激な変化など、多くの不安要素に満ちています。そんな時代だからこそ、ニーチェの名言が持つ「内的な強さ」と「自立した思考」の重要性が一層際立つのです。

今回ご紹介した10の名言は、どれも人生の異なる局面で私たちを支えてくれる力強い言葉です。困難に直面した時、人生の方向性に迷った時、そして新しい挑戦に踏み出そうとする時、ニーチェの言葉を思い出してみてください。

きっと、あなたの人生をより豊かで意味深いものにする洞察が見つかることでしょう。ニーチェが19世紀に発した言葉が、21世紀を生きる私たちの心に今なお響き続けているのは、人間の本質的な悩みや希望が時代を超えて共通しているからなのです。