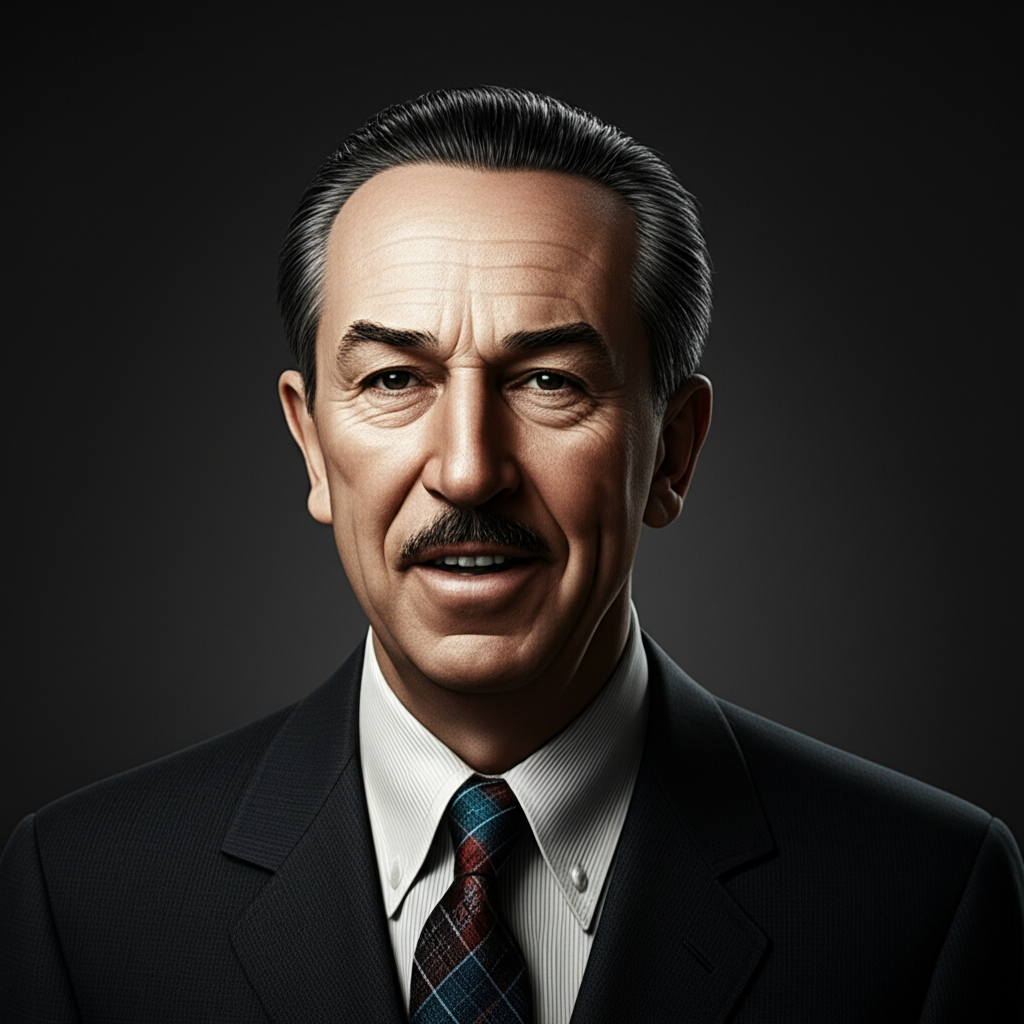

世界中の子どもから大人まで、すべての人に夢と魔法を届け続けるディズニー。その創設者であるウォルト・ディズニーが残した名言は、今もなお多くの人々の心を揺さぶり、人生を変える力を持っています。

しかし、彼の人生は決して平坦な道のりではありませんでした。数々の失敗と挫折を経験し、時には全てを失いかけながらも、決して夢を諦めることはなかったのです。そんな彼だからこそ語ることができた珠玉の言葉たちを、今回は詳しく紐解いていきましょう。

ウォルト・ディズニーの名言ランキングTOP10

まずは、ウォルト・ディズニーが生涯にわたって残した数多くの名言の中から、特に多くの人の心に響き、現在でも語り継がれている珠玉の言葉をランキング形式でご紹介します。

| 順位 | 名言(原文) | 日本語訳 |

|---|---|---|

| 1位 | “If you can dream it, you can do it.” | 夢見ることができれば、それは実現できる |

| 2位 | “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” | 夢を追い続ける勇気があれば、すべての夢は実現する |

| 3位 | “The way to get started is to quit talking and begin doing.” | 何かを始めるためには、しゃべるのをやめて行動し始めなければならない |

| 4位 | “It’s kind of fun to do the impossible.” | 不可能なことをやるのは、なんとも愉快だ |

| 5位 | “Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world.” | ディズニーランドが完成することはない。世の中に想像力がある限り進化し続けるだろう |

| 6位 | “Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things.” | 私たちはここでは、あまり長い間後ろを振り返らない。私たちは前進し続け、新しい扉を開き、新しいことをやり続ける |

| 7位 | “The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it.” | 過去の出来事に傷つけられることもあるだろう。でも私が思うに、そこから逃げ出すことも出来るが、そこから学ぶことも出来る |

| 8位 | “Laughter is timeless. Imagination has no age. And dreams are forever.” | 笑い声は時代を超え、想像力は年を取らない。そして、夢は永遠のものだ |

| 9位 | “Inside every sophisticated grownup adult is a little kid just dying to get out.” | どんな洗練された大人の中にも、外に出たくてしょうがない小さな子供がいる |

| 10位 | “The difference in winning and losing is most often not quitting.” | 勝利と敗北の違いは、多くの場合、諦めないことである |

これらの名言が生まれた背景と理由

なぜウォルト・ディズニーの名言がこれほどまでに多くの人の心を捉えるのでしょうか。その理由は、彼自身が数え切れないほどの困難と挫折を経験し、それでも決して諦めることなく夢を追い続けた人生にあるのです。

ウォルト・ディズニーの人生は、まさに「失敗の連続」でした。1920年にアニメーション会社を設立するも倒産、その後も事業の失敗を重ね、時には一文無しになることもありました。特に、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットという人気キャラクターの権利を奪われた時は、まさに絶望的な状況だったと言われています。

しかし、このような苦境に立たされた時こそ、彼の真価が発揮されました。権利を奪われたオズワルドに代わる新しいキャラクターとして、ミッキーマウスを生み出したのです。この経験が、後に「不可能なことをやるのは、なんとも愉快だ」という名言につながっているのです。

また、彼の名言が多くの人に愛される理由の一つは、単なる理想論ではなく、実体験に基づいた重みのある言葉だからです。何度も失敗を重ねながらも、そこから学び、立ち上がり続けた人だからこそ語ることができる言葉なのです。

TOP10名言の詳細解説と深掘り

1位:「夢見ることができれば、それは実現できる」

この名言は、ウォルト・ディズニーの哲学の核心を表現した言葉として、世界中で愛され続けています。しかし、この言葉には深い意味が込められています。

「夢見る」ということは、単なる空想ではありません。ウォルトにとって夢とは、明確なビジョンを持ち、それに向かって具体的な行動を起こすことでした。彼は常に「どうすれば人々を幸せにできるか」という視点で物事を考え、そのために必要な技術や方法を開発し続けました。

例えば、世界初のフルカラー長編アニメーション映画「白雪姫」の制作時、周囲からは「誰がそんな長いアニメを見るのか」と反対されました。しかし、ウォルトは人々がより深く感情移入できるストーリーを求めていることを確信しており、製作費150万ドル(通常の50倍)をかけて完成させました。結果、世界的な大ヒットとなり、アニメーション映画の可能性を大きく広げることになったのです。

この名言が生まれた背景には、彼自身が幾度となく「不可能」と言われた夢を実現してきた経験があります。音響付きアニメーション、フルカラーアニメーション、そしてディズニーランドの建設まで、すべてが「前例のない挑戦」でした。

2位:「夢を追い続ける勇気があれば、すべての夢は実現する」

この名言で重要なキーワードは「勇気」です。ウォルトは単に夢を見るだけでなく、それを実現するための「勇気」の重要性を強調しています。

1928年、ウォルトが最も成功していたキャラクター「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」の権利を配給会社に奪われた時、多くの従業員も引き抜かれ、まさに絶体絶命の状況でした。しかし、ウォルトは「これは新しいスタートだ」と捉え、妻のリリアンと共に新しいキャラクター「ミッキーマウス」を生み出しました。

この時の経験について、ウォルトは後に「最大の失敗が最大の成功につながった」と語っています。勇気を持って前に進んだからこそ、世界で最も愛されるキャラクターを生み出すことができたのです。

現代のビジネスシーンでも、この名言は多くの起業家や経営者に引用されています。スティーブ・ジョブズも、ウォルト・ディズニーの哲学に大きな影響を受けた一人として知られています。

3位:「何かを始めるためには、しゃべるのをやめて行動し始めなければならない」

この名言は、ウォルトの実行力の高さを表現した言葉です。彼は「完璧主義者」として知られる一方で、「行動の人」でもありました。

ディズニーランドの建設時、多くの人が「遊園地事業は儲からない」「アニメーション会社が何故テーマパークを?」と疑問視しました。しかし、ウォルトは議論に時間を費やすことなく、すぐに行動に移しました。自分の生命保険を担保にして資金を調達し、1955年にディズニーランドをオープンさせたのです。

開園当日は様々なトラブルが発生しましたが、ウォルトは「まずやってみて、問題があれば改善していけばいい」という考えでした。実際、ディズニーランドは開園後も絶えず改良が加えられ、「決して完成しないテーマパーク」として進化し続けています。

この姿勢は、現代のスタートアップ文化にも大きな影響を与えています。「MVP(Minimum Viable Product)」の概念や「リーン・スタートアップ」の手法は、まさにウォルトの哲学と通じるものがあります。

4位:「不可能なことをやるのは、なんとも愉快だ」

この名言は、ウォルトの挑戦精神と楽観的な性格を表現した代表的な言葉です。彼にとって「不可能」は、克服すべき楽しい課題だったのです。

1937年の「白雪姫」制作時、ハリウッドでは「ディズニー・フォーリー(ディズニーの愚行)」と呼ばれるほど無謀な挑戦だと考えられていました。当時、アニメーションは短編が主流で、長編アニメーションなど前例がなかったからです。

しかし、ウォルトはこの挑戦を心から楽しんでいました。新しい技術の開発、より自然な動きの研究、音楽との融合など、すべてが未知の領域でした。彼は困難な状況を「実験室」として捉え、そこで得られる新しい発見を楽しんでいたのです。

この精神は、現在のイノベーション理論にも通じています。クレイトン・クリステンセンの「破壊的イノベーション」理論や、デザイン思考における「失敗を恐れずに実験する」という考え方は、まさにウォルトの哲学と同じです。

5位:「ディズニーランドが完成することはない。世の中に想像力がある限り進化し続けるだろう」

この名言は、ウォルトの「継続的改善」に対する考え方を表現しています。彼にとって、創作活動に「完成」という概念は存在しませんでした。

ディズニーランドの設計段階から、ウォルトは「Living thing(生きているもの)」として捉えていました。開園後も毎日パークを歩き回り、ゲストの反応を観察し、改善点を見つけ続けました。「昨日よりも今日、今日よりも明日、必ずより良くする」これが彼の信念でした。

この哲学は現在も「イマジニアリング」という概念として受け継がれています。ディズニーの「イマジニア」たちは、常に新しいアトラクションや体験を生み出し続け、パークを進化させています。

ビジネスの世界では、この考え方は「カイゼン(改善)」として日本企業に根付き、さらに「アジャイル開発」や「デザイン思考」といった現代的な手法にも影響を与えています。

6位:「私たちは前進し続け、新しい扉を開き、新しいことをやり続ける」

この名言は、ウォルトの前向きな姿勢と革新への意欲を表現しています。彼は決して過去の成功に満足することなく、常に新しい挑戦を求め続けました。

ミッキーマウスが大成功を収めた後も、ウォルトは満足することなく、次々と新しい技術や表現方法を開発しました。音響付きアニメーション、テクニカラー、マルチプレーン・カメラなど、常に業界の最先端を走り続けました。

1950年代には、テレビという新しいメディアにもいち早く参入し、「ディズニーランド」というテレビ番組を制作しました。これは単なる番組ではなく、テーマパーク建設のための資金調達と宣伝を兼ねた戦略的な取り組みでした。

この前進し続ける姿勢は、現代のテクノロジー企業の文化にも大きな影響を与えています。Google、Apple、Amazonなどの企業が掲げる「常に実験し、改善し続ける」という文化は、ウォルトの哲学と共通しています。

7位:「過去から逃げ出すこともできるが、そこから学ぶこともできる」

この名言は、ディズニー映画「ライオン・キング」の中でラフィキがシンバに語る言葉として使われ、多くの人に感動を与えました。しかし、これはウォルト自身の人生哲学でもありました。

ウォルトの人生は失敗と挫折の連続でした。最初のアニメーション会社「ラフ・オ・グラム・フィルムズ」の倒産、オズワルドの権利を奪われた経験、「白雪姫」制作中の資金難など、数え切れないほどの困難がありました。

しかし、彼は決して過去を恨むことなく、すべての経験を学習の機会として捉えました。オズワルドの権利を失った経験から、キャラクターの権利管理の重要性を学び、以後は自社でしっかりと権利を保護するようになりました。

この考え方は、現代の「失敗学」や「レジリエンス理論」にも通じています。困難な状況から立ち直る力(レジリエンス)は、現代のビジネスパーソンにとって重要なスキルとして注目されています。

8位:「笑い声は時代を超え、想像力は年を取らない。そして、夢は永遠のものだ」

この名言は、ウォルトが作品制作において最も重視していた価値観を表現しています。彼にとって、エンターテイメントの本質は「時代を超越した普遍的な価値」にありました。

ミッキーマウスが1928年の誕生から現在まで愛され続けているのは、まさにこの哲学によるものです。ウォルトは、「一時的なブームではなく、世代を超えて愛されるキャラクターを作りたい」と常に考えていました。

ディズニー映画の制作においても、この考え方は一貫していました。「白雪姫」「シンデレラ」「眠れる森の美女」など、古典的な童話を現代的に解釈し直すことで、時代を超えた価値を持つ作品を生み出しました。

現代のコンテンツビジネスにおいても、この考え方は重要です。一過性のトレンドに頼るのではなく、普遍的な価値を持つコンテンツを作ることが、長期的な成功につながるのです。

9位:「どんな大人の中にも、子供がいる」

この名言は、ウォルトの人間観を表現した深い言葉です。彼は大人になっても子供心を失わないことの重要性を強く信じていました。

ディズニーランドの設計時、ウォルトは「大人も子供も一緒に楽しめる場所」を目指しました。当時の遊園地は子供向けか大人向けかに分かれていましたが、ウォルトは「大人の中にある子供心に訴えかける」ことで、全世代が楽しめる空間を作り出しました。

この哲学は、現代のデザイン思考やユーザーエクスペリエンス設計にも大きな影響を与えています。AppleのiPhoneの直感的な操作性や、Googleの遊び心のあるロゴデザインなど、多くの成功事例がこの考え方を取り入れています。

10位:「勝利と敗北の違いは、諦めないことである」

この名言は、ウォルトの粘り強さと持続力を表現した言葉です。彼の成功の背後には、決して諦めない強い意志がありました。

ディズニーランド建設時、銀行からの融資を断られ続けたウォルトは、自分の生命保険を担保にして資金を調達しました。また、「白雪姫」の制作時には、製作費が予算を大幅に超過し、会社の存続が危ぶまれる状況になりましたが、それでも制作を続行しました。

結果的に、これらの「諦めない決断」がディズニーの成功の礎となりました。現代の起業家精神やベンチャー投資の世界でも、この「粘り強さ」は成功の重要な要素として認識されています。

名言を生んだウォルト・ディズニーという人物

生い立ちと家族環境

ウォルター・イライアス・ディズニーは、1901年12月5日、アメリカ・イリノイ州シカゴで生まれました。父親のイライアス・ディズニーはユニオン・パシフィック鉄道の鉄道員で、母親のフローラ・コールは教師でした。

ウォルトが4歳半の時、家族はミズーリ州マーセリンに移住しました。この小さな町での体験が、後のウォルトの創作活動に大きな影響を与えることになります。マーセリンの自然豊かな環境で動物たちと触れ合った経験が、後のディズニーキャラクターたちの生き生きとした表現力の源となったのです。

興味深いことに、現在東京ディズニーランドにある「メインストリートU.S.A.」は、このマーセリンの町並みをモデルにしています。ウォルトにとって、幼少期を過ごしたこの町は、生涯忘れることのできない特別な場所だったのです。

挫折と失敗の連続

ウォルトの人生は、決して順風満帆ではありませんでした。むしろ、数え切れないほどの失敗と挫折を経験した人生だったと言えるでしょう。

1920年、19歳のウォルトは友人のアブ・アイワークスと共に「ウォルト・アイワークス・カンパニー」を設立しましたが、わずか1か月で廃業となりました。その後設立した「ラフ・オ・グラム・フィルムズ」も、1923年に倒産してしまいます。

1927年には、大成功を収めていた「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」の権利を配給会社に奪われるという、キャリア最大の危機を迎えました。この時、多くの従業員も引き抜かれ、ウォルトは文字通り一人ぼっちになってしまいました。

しかし、このような絶望的な状況でも、ウォルトは決して諦めませんでした。むしろ、「これは新しいスタートのチャンスだ」と前向きに捉え、新しいキャラクター「ミッキーマウス」の創造に取り組んだのです。

完璧主義者としての一面

ウォルトは妥協を許さない完璧主義者としても知られていました。彼の品質に対するこだわりは時として周囲を困らせるほどでした。

「白雪姫」の制作時、ウォルトは何度も作り直しを命じ、製作費は当初予算の50倍にまで膨れ上がりました。また、キャラクターの動きをより自然にするため、実際の動物を連れてきてアニメーターに観察させるなど、リアリティを追求するための努力を惜しみませんでした。

ディズニーランドの建設時も同様で、ウォルトは毎日現場を回り、細部にまでこだわりました。アトラクションの音響効果、植栽の配置、キャストの動作まで、すべてに彼の目が光っていました。

この完璧主義は時として周囲との摩擦を生みましたが、結果的にディズニー作品の品質の高さを支える重要な要素となりました。現在でもディズニーが世界最高水準のエンターテイメントを提供し続けているのは、ウォルトが築いたこの品質へのこだわりが受け継がれているからです。

革新者としての顔

ウォルトは単なるアニメーターではなく、技術革新者でもありました。彼は常に新しい技術や表現方法を追求し、アニメーション業界に革命をもたらしました。

1928年の「蒸気船ウィリー」では、世界初の音響付きアニメーションを制作しました。1932年の「花と木」では、テクニカラーを使用した世界初のカラーアニメーションを発表しました。1937年の「白雪姫」では、世界初の長編アニメーション映画を完成させました。

また、彼が開発した「マルチプレーン・カメラ」は、アニメーションに奥行きと立体感を与える革命的な技術でした。この技術により、従来の平面的なアニメーションから、映画的な深みのある表現が可能になったのです。

1950年代には、テレビという新しいメディアにもいち早く参入し、「ディズニーランド」という番組を制作しました。これは単なる娯楽番組ではなく、テーマパーク建設のプロモーションも兼ねた戦略的な取り組みでした。

人を楽しませることへの情熱

ウォルトの原動力は、常に「人を楽しませたい」という純粋な情熱でした。彼にとって、成功や名声は副次的なものであり、「どうすれば人々により良いエンターテイメントを提供できるか」を考え続けることが人生の目的でした。

ディズニーランドを構想した際も、既存の遊園地に不満を感じていた彼は、「家族全員が一緒に楽しめる場所を作りたい」と考えました。当時の遊園地は子供向けか大人向けかが明確に分かれていましたが、ウォルトは世代を超えて楽しめる空間を目指したのです。

この哲学は現在でもディズニーパークの基本理念として受け継がれており、「ハピネスを提供する」というミッションの根幹となっています。

晩年と遺産

ウォルト・ディズニーは1966年12月15日、65歳でこの世を去りました。肺がんと闘病の末、肺炎により息を引き取りました。生前はヘビースモーカーで、禁煙を勧められても決してやめることはなかったそうです。

彼の死後、遺作となった「ジャングル・ブック」が1967年に公開され、大きな反響を呼びました。また、構想中だった「ウォルト・ディズニー・ワールド」は1971年にオープンし、彼の夢の実現となりました。

現在、ウォルト・ディズニー・カンパニーは世界最大級のエンターテイメント企業に成長し、年間売上高800億ドルを超える巨大企業となっています。ピクサー、マーベル、ルーカスフィルムなど多くの子会社を持ち、映画、テレビ、テーマパーク、商品展開など幅広い事業を展開しています。

現代に生きるウォルトの名言の価値

ビジネス界への影響

ウォルト・ディズニーの名言は、現代のビジネス界でも頻繁に引用されています。特に、スタートアップ企業や革新的な技術を開発する企業において、彼の哲学は重要な指針となっています。

例えば、スティーブ・ジョブズはウォルトの大きな影響を受けた一人として知られています。Appleの製品開発における「ユーザーエクスペリエンス重視」や「細部へのこだわり」は、まさにウォルトの哲学と共通しています。

また、Googleの「Don’t be evil(邪悪になるな)」という企業理念や、Amazonの「Customer Obsession(顧客第一主義)」なども、ウォルトの「人を幸せにする」という根本思想と通じるものがあります。

教育分野への応用

ウォルトの名言は教育分野でも広く活用されています。特に「If you can dream it, you can do it」は、子どもたちの可能性を信じ、夢を持つことの大切さを教える際によく使われます。

現代の教育において重要視されている「創造性の育成」や「失敗を恐れない挑戦精神」も、ウォルトの教えと深く関連しています。STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)の理念も、まさにウォルトが実践していた「芸術と技術の融合」そのものです。

個人の成長への活用

ウォルトの名言は、個人の成長や自己実現の面でも大きな価値を持っています。特に、挫折や困難に直面した時、彼の言葉は多くの人に勇気と希望を与えています。

「The difference in winning and losing is most often not quitting」という言葉は、スポーツ選手や受験生、転職活動中の人々など、様々な場面で励ましの言葉として使われています。

また、「過去から学ぶ」という姿勢は、現代の心理学における「レジリエンス(回復力)」の概念とも合致しており、メンタルヘルスの分野でも注目されています。

まとめ:夢を現実にする魔法の言葉

ウォルト・ディズニーの名言が多くの人の心を捉え続ける理由は、それらが単なる美しい言葉ではなく、数々の失敗と挫折を乗り越えた実体験に基づいた重みのある言葉だからです。

彼の人生は決して平坦ではありませんでした。会社の倒産、キャラクターの権利を奪われる屈辱、資金難による制作中断など、何度も絶望的な状況に陥りました。しかし、そのたびに立ち上がり、さらに大きな夢に向かって歩み続けた彼だからこそ、これほど力強い言葉を残すことができたのです。

現代社会においても、私たちは日々様々な困難や挫折に直面します。そんな時、ウォルトの名言は道しるべとなり、前に進む勇気を与えてくれます。「夢見ることができれば、それは実現できる」という言葉は、単なる励ましではなく、実際に夢を現実にした人からの確かなメッセージなのです。

重要なのは、これらの名言を単に読んで感動するだけでなく、実際の行動に移すことです。ウォルト自身が「しゃべるのをやめて行動し始めなければならない」と言っているように、夢の実現には具体的な行動が不可欠です。

あなたも今日から、ウォルト・ディズニーの名言を心に刻み、自分の夢に向かって一歩踏み出してみませんか?彼が世界中の人々に与え続けている「夢と魔法」は、実は私たち一人一人の心の中にあるのかもしれません。

最後に、ウォルト・ディズニーが残した最も美しい言葉の一つをご紹介します:「All you need is faith, trust, and a little bit of pixie dust.(必要なのは信じる心と、ほんの少しの妖精の粉だけ)」。この妖精の粉とは、私たち自身の中にある無限の可能性なのです。