引用:https://taro-okamoto.or.jp/

「芸術は爆発だ!」──この情熱的な一言で多くの人々の心を捉えた岡本太郎。彼の残した数々の名言は、単なる芸術論を超えて、私たちの人生に深い洞察と勇気を与えてくれます。太陽の塔で知られる天才芸術家が放った言葉には、創造性と挑戦への強烈なメッセージが込められているのです。

本記事では、岡本太郎が遺した珠玉の名言を厳選し、ランキング形式で詳しく解説していきます。それぞれの名言に込められた深い意味と、その背景にある彼の人生哲学まで掘り下げていきましょう。

岡本太郎の名言ランキングTOP15

多くの人々に愛され続けている岡本太郎の名言を、インパクト、普遍性、人生への影響力を総合的に判断してランキング化しました。

| 順位 | 名言 | カテゴリー | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 芸術は爆発だ! | 芸術論 | 岡本太郎の代名詞的名言 |

| 2位 | 危険だ、という道は必ず、自分の行きたい道なのだ | 人生哲学 | 挑戦への勇気を与える言葉 |

| 3位 | 自分の中に毒を持て! | 自己実現 | 個性と反骨精神の重要性 |

| 4位 | 今日の芸術は、うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない | 芸術論 | 真の芸術の本質を表現 |

| 5位 | 自分に能力がないなんて決めて、引っ込んでしまっては駄目だ | 自己肯定 | 才能への新しい見方を提示 |

| 6位 | 人生の目的は悟ることではありません。生きるんです。人間は動物ですから | 生き方 | 生命力の讃美 |

| 7位 | いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ | 勇気 | 恐怖との向き合い方 |

| 8位 | 自分の価値観を持って生きるってことは嫌われても当たり前なんだ | 個性 | 独自性の価値を説く |

| 9位 | 相手に伝わらなくてもいいんだと思って純粋さを貫けば、逆にその純粋さは伝わるんだよ | 表現論 | 真の表現の在り方 |

| 10位 | 瞬間、瞬間に、全身全霊、ぶつかって生きる | 生き方 | 全力で生きることの大切さ |

| 11位 | ゴッホは美しい。しかしきれいではない。ピカソは美しい。しかし、けっして、きれいではない | 美意識 | 美の本質についての洞察 |

| 12位 | なければなおいい、今まで世の中で能力とか、才能なんて思われていたものを越えた、決意の凄みを見せてやる | 決意 | 既成概念への挑戦 |

| 13位 | ダラダラ生きているだけでは、死を意識することが少ないですよね。しかし、必死に生きようとすれば、死を意識するようになる | 生死観 | 生と死の関係性 |

| 14位 | 素朴に、無邪気に、幼児のような眼をみはらなければ、世界はふくらまない | 創造性 | 純真さの重要性 |

| 15位 | きみはあなた自身を創造していると思いなさい | 自己創造 | 自分らしさの追求 |

なぜこの結果になったのか?岡本太郎の名言が愛される理由

このランキングが生まれた背景には、岡本太郎という人物の独特な魅力があります。彼の名言が多くの人に愛される理由を詳しく見ていきましょう。

既成概念への強烈な反発

岡本太郎の最大の特徴は、既存の価値観に対する徹底的な反発です。「今日の芸術は、うまくあってはならない」という言葉に表れているように、彼は一般的に「良い」とされるものを真っ向から否定し、新しい価値の創造を提示しました。この姿勢は、現代社会で型にはまった生き方に疑問を感じている人々の心に強く響きます。

生命力への讃美

「人生の目的は悟ることではありません。生きるんです」という名言に代表されるように、岡本太郎は理屈よりも生命力そのものを重視しました。パリ時代に縄文土器に衝撃を受けた体験からも分かるように、彼は原始的で生命力あふれる表現に深い価値を見出していました。

挑戦への呼びかけ

「危険だ、という道は必ず、自分の行きたい道なのだ」というように、岡本太郎の言葉には常に挑戦への強い意志が込められています。安全で予測可能な道を避け、困難で不確実な道を選ぶことの重要性を訴え続けました。

各名言の深掘り解説

1位:「芸術は爆発だ!」

岡本太郎の代名詞とも言える最も有名な名言です。この言葉が生まれたのは1981年のテレビCMでしたが、「爆発」という概念は彼が活動初期から使い続けていました。

しかし、多くの人が誤解しているのは、これが単なる派手さや衝撃を表現した言葉だということです。岡本太郎が意味する「爆発」とは、「全身全霊が宇宙に向かってパーッとひらくこと」なのです。人間の内に秘められた生命エネルギーが、制約や常識を打ち破って純粋に表現される瞬間──それこそが真の「芸術の爆発」だったのです。

2位:「危険だ、という道は必ず、自分の行きたい道なのだ」

この名言は、人生における選択の本質を鋭く突いています。多くの人は安全で確実な道を選びがちですが、岡本太郎は正反対のことを主張しました。

彼自身、18歳でパリに渡り、当時としては非常にリスキーな選択をしました。そこで出会ったピカソの作品に衝撃を受け、「ピカソを超える」という途方もない目標を掲げたのも、まさにこの哲学の表れです。安全な道では決して到達できない境地があることを、自らの人生で証明したのです。

3位:「自分の中に毒を持て!」

この言葉は岡本太郎の著書のタイトルにもなった代表的な名言です。ここでいう「毒」とは、他人に迎合せず、時には反発を招いても自分らしさを貫く強さのことです。

岡本太郎は幼少期から複雑な家庭環境で育ちました。母・かの子は愛人を家に住まわせ、父・一平もそれを容認するという特異な状況でした。このような環境で、彼は早くから「普通」とは何かを疑問視し、独自の価値観を育んだのです。

4位:「今日の芸術は、うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない」

この名言は、岡本太郎の芸術観の核心を表しています。一般的に「良い芸術」とされる「上手」「美しい」「心地よい」という要素を全て否定しているのです。

彼がデパートで個展を開いた際、ある女性が作品の前で2時間も立ち尽くし、最後に「やな感じ!」とつぶやいて去ったというエピソードがあります。それを聞いた岡本太郎は大変喜んだと記録されています。見る者を激しく惹きつけ圧倒する力こそが、真の芸術の証拠だと考えていたからです。

5位:「自分に能力がないなんて決めて、引っ込んでしまっては駄目だ」

この名言は、才能に対する革新的な視点を提示しています。一般的に才能は生まれ持ったものとされがちですが、岡本太郎は全く違う考えを持っていました。

「なければなおいい」と彼は続けます。既存の「才能」という概念を超えた「決意の凄み」こそが本当の力になると説いたのです。彼自身も中学生の頃から「自分は何のために描くのだろう?」という疑問に悩まされていましたが、パリでピカソの作品と出会い、明確な目標を持つことで飛躍的な成長を遂げました。

6位:「人生の目的は悟ることではありません。生きるんです。人間は動物ですから」

この言葉は、岡本太郎の生命観の根幹を表しています。彼は縄文時代に強く惹かれていましたが、それは縄文の人々が「悟る」ことを目的とせず、ただ全力で生きていたからです。

現代人が陥りがちな「人生の意味探し」や「悟り」への執着を一刀両断し、動物としての生命力を全開にして生きることの重要性を訴えました。これは仏教的な悟りの概念とは正反対の価値観ですが、だからこそ多くの人の心に新鮮な衝撃を与えたのです。

7位:「いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ」

恐怖との向き合い方について語ったこの名言は、心理学的にも興味深い洞察を含んでいます。多くの人は恐怖から逃げようとしますが、岡本太郎は恐怖こそが成長のチャンスだと捉えていました。

彼がパリで秘密結社「アセファル」に参加し、サンジェルマンの森で行われた神秘的な儀式に参加したのも、この哲学の実践でした。その体験から生まれた「夜」や「電撃」といった代表作は、恐怖と向き合った結果生まれた傑作なのです。

8位:「自分の価値観を持って生きるってことは嫌われても当たり前なんだ」

現代社会で多くの人が抱える「他人からどう思われるか」という悩みに対する明確な答えがこの名言です。岡本太郎は、独自性を持てば必然的に反発を招くことを認めた上で、それでも自分らしさを貫くことの重要性を説きました。

彼自身、1970年の大阪万博で「太陽の塔」を建設した際、そのあまりにも異様な外観で賛否両論を巻き起こしました。しかし、その反対にも関わらず作品を完成させ、結果的に万博史上最も記憶に残るモニュメントとなったのです。

岡本太郎という人物:名言を生んだ天才の人生

これらの珠玉の名言を生み出した岡本太郎とは、いったいどのような人物だったのでしょうか。彼の生涯を詳しく見ることで、名言の重みがより深く理解できるはずです。

複雑な家庭環境が育んだ独立精神

1911年(明治44年)2月26日、岡本太郎は神奈川県川崎市に生まれました。父は漫画家の岡本一平、母は歌人で小説家の岡本かの子という芸術一家でした。

しかし、その家庭環境は決して平和ではありませんでした。父・一平は放蕩者で酒と女にお金をつぎ込み、母・かの子は次第に病み、自殺未遂まで起こします。その後、今度は母が恋人を作り、なんと家族と同居することを認めさせるという異常な状況になりました。

このような経験から、太郎は物心ついた頃には独身主義を誓うようになったといいます。複雑な家庭環境が、結果的に彼の独立心と既成概念への反発精神を育んだのです。

パリ時代:芸術家としての覚醒

18歳でパリに渡った岡本太郎は、そこで人生を変える出会いを経験します。1932年、パブロ・ピカソの「水差しと果物鉢」を見た瞬間、強烈な衝撃を受けたのです。

「これだ!」と直感した彼は、その場で「ピカソを超える」という途方もない目標を設定しました。パリ大学では哲学や民族学を学び、特に民族学博物館「ミュゼ・ド・ロム」での体験は、後の「太陽の塔」の地下展示構想につながる重要な経験となりました。

また、思想家ジョルジュ・バタイユとの出会いも彼の人生に大きな影響を与えました。秘密結社「アセファル」での神秘的な体験は、後の代表作「夜」「電撃」の創作につながったとされています。

戦後の再出発と「対極主義」の提唱

1940年、戦争の影響で日本に帰国した岡本太郎は、中国への出征を経験し、戦後は一から芸術活動を再開しました。パリ時代の作品やアトリエを戦火で失った彼は、まさにゼロからの出発でした。

1947年、彼は独自の芸術理論「対極主義」を発表します。これは相反する要素を対立させたまま一つの作品に組み込むという革新的な理論でした。善と悪、美と醜、生と死といった対極的な要素を統合することで、より深い真実を表現しようとしたのです。

太陽の塔と万博への挑戦

岡本太郎の名前を日本中に知らしめたのは、1970年の大阪万博における「太陽の塔」でした。テーマ展示プロデューサーに任命された彼は、「とにかくべらぼうなものを作ってやる」と構想を練り、高さ70メートルの巨大なモニュメントを完成させました。

この作品は、万博の「人類の進歩と調和」というテーマに真っ向から異議を唱えるものでした。近未来都市の中に古代的で土俗的な造形を配置することで、安直な進歩主義への「No!」を突きつけたのです。

太陽の塔は建設当時、そのあまりの異様さで賛否両論を巻き起こしましたが、結果的に万博史上最も記憶に残るシンボルとなりました。1975年には市民の保存運動により永久保存が決定し、現在も多くの人々に愛され続けています。

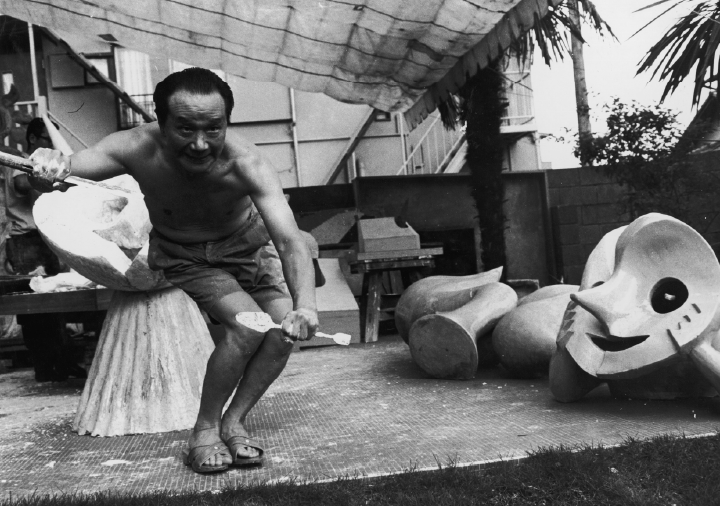

多面体アーティストとしての活動

1950年代以降、岡本太郎は表現領域を次々と拡大していきました。絵画、彫刻、壁画、舞台美術、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、建築、家具、写真、評論、パフォーマンス──ありとあらゆる分野で革新的な作品を生み出し続けました。

銀座の夜空にヘリコプターで絵を描いたり、日本初の飛行船アートを制作したりと、常識を打ち破る表現を追求し続けました。まさに「芸術は爆発だ」を体現する生き方だったのです。

メディアへの積極的な露出

1950年代からテレビ番組への出演を始めた岡本太郎は、芸術家としては異例なほどメディアに積極的に露出しました。「芸術は爆発だ」のCMが1986年に新語・流行語大賞を受賞したことで、その名は日本中の家庭に浸透しました。

しかし、これは単なる売名行為ではありませんでした。「芸術だけが現実を変えられる」という信念のもと、より多くの人々に芸術の力を伝えようとしたのです。結果的に、日本で唯一大衆にリーチした前衛芸術家となりました。

最期まで貫いた信念

1996年1月7日、84歳で生涯を閉じるまで、岡本太郎は自分の信念を貫き続けました。パーキンソン病に侵されながらも創作意欲は衰えることなく、最後まで「爆発」し続けたのです。

1998年に青山の住居兼アトリエが岡本太郎記念館として公開され、1999年には川崎市岡本太郎美術館が開館しました。現在も彼の作品と思想は、多くの人々に影響を与え続けています。

現代社会における岡本太郎名言の意義

SNS時代における個性の重要性

現代のSNS社会では、他人からの評価を過度に気にする傾向が強まっています。「いいね」の数で自己価値を測ったり、炎上を恐れて当たり障りのない発信に終始したりする人も少なくありません。

そんな時代だからこそ、「自分の価値観を持って生きるってことは嫌われても当たり前なんだ」という岡本太郎の言葉は特に重要な意味を持ちます。真の個性は必ず反発を招くものであり、それを恐れていては何も生み出せないのです。

AI時代における人間らしさ

AI技術の発達により、効率性や完璧性が重視される社会になりつつあります。しかし、「今日の芸術は、うまくあってはならない」という岡本太郎の言葉は、技術的完璧さとは別の価値があることを教えてくれます。

人間にしかできない「不完全だからこそ美しい」表現、感情や直感から生まれる創造性の価値が、AI時代だからこそより明確になるのです。

変化の激しい時代の生き方指針

「危険だ、という道は必ず、自分の行きたい道なのだ」という名言は、予測不可能な現代社会を生きる上で重要な指針となります。安全で確実な道が見えにくい時代だからこそ、リスクを恐れずに挑戦する姿勢が求められているのです。

名言を日常に活かす実践方法

「爆発」の日常実践

岡本太郎の「爆発」を日常に取り入れるには、小さな枠破りから始めることが重要です。いつもと違う道を通る、新しい料理に挑戦する、普段話さない人と会話してみる──こうした小さな「爆発」の積み重ねが、創造性を育みます。

恐怖との向き合い方

「怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込む」を実践するには、恐怖を段階的に克服するアプローチが効果的です。まずは小さな恐怖から挑戦し、徐々に大きな挑戦へと発展させていくのです。

- 今日できること:苦手な人との会話に挑戦

- 今週できること:新しいスキルの学習開始

- 今月できること:興味のある分野への転職活動

- 今年できること:海外への挑戦や起業

自分なりの「毒」の発見

「自分の中に毒を持て」を実践するには、自分だけの価値観を明確にすることから始まります。他人に合わせすぎていないか、本当に自分が大切にしたいことは何かを深く考えてみましょう。

岡本太郎名言の現代的解釈

クリエイティブ産業への応用

「うまくあってはならない」という思想は、現代のクリエイティブ産業においても重要な示唆を与えます。技術的完璧さよりも独創性を重視する姿勢は、競争の激しいクリエイティブ分野での差別化につながるのです。

起業家精神との共通点

「危険な道こそ自分の行きたい道」という考え方は、起業家精神と深く通じるものがあります。安定を求めるのではなく、未知の領域に挑戦することで、新しい価値を創造できるのです。

メンタルヘルスへの応用

「嫌われても当たり前」という受容の姿勢は、現代人のメンタルヘルス向上にも役立ちます。他人からの評価に一喜一憂せず、自分軸で生きることの大切さを教えてくれます。

まとめ:岡本太郎の名言が指し示す生き方

岡本太郎の名言は、単なる芸術論を超えて、現代を生きる私たちに普遍的な生き方の指針を与えてくれます。彼の言葉に一貫して流れているのは、既成概念に縛られず、恐れずに挑戦し、自分らしさを全力で表現することの重要性です。

「芸術は爆発だ」という代表的な名言も、単に派手な表現を指しているのではありません。人間の内に秘められた生命エネルギーを、制約なく純粋に解放すること──それこそが真の「爆発」なのです。

現代社会では、安全で確実な選択肢を求めがちです。しかし岡本太郎は、「危険な道こそ自分の行きたい道」だと断言しました。リスクを恐れずに挑戦することで、初めて本当の自分と出会えるのです。

また、「自分の中に毒を持て」「嫌われても当たり前」という言葉は、他人に合わせすぎる現代人への強いメッセージでもあります。真の個性は必ず反発を招くものであり、それを恐れていては何も生み出せないということを教えてくれています。

岡本太郎の生涯は、まさに自分の信念を貫いた「爆発」の連続でした。複雑な家庭環境、パリでの芸術的覚醒、戦争体験、そして太陽の塔での集大成──すべての体験が彼の言葉に深い重みを与えているのです。

現代のAI時代、SNS社会においても、彼の名言は色あせることなく私たちの心に響き続けます。なぜなら、技術がどれだけ発達しても、人間らしい創造性や個性の価値は決して失われないからです。

岡本太郎の名言を単なる美しい言葉として消費するのではなく、自分なりに解釈し、日常生活で実践していくことが大切です。小さな「爆発」から始めて、徐々に自分らしい生き方を見つけていく──それが彼の名言が私たちに与えてくれる最大の贈り物なのです。

「きみはあなた自身を創造していると思いなさい」──この言葉とともに、今日から新しい一歩を踏み出してみませんか?岡本太郎の「爆発」は、時代を超えて私たち一人ひとりの中で生き続けているのです。