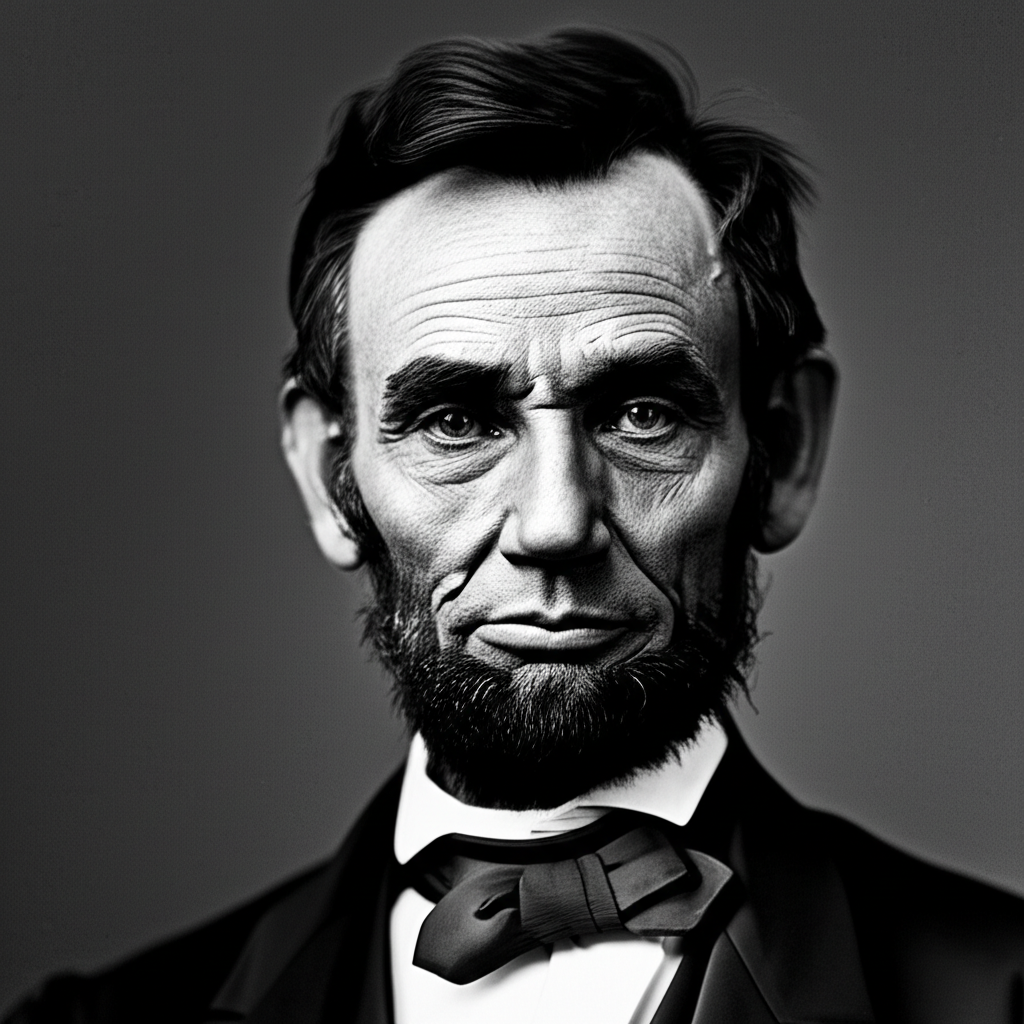

人類史上最も偉大な政治指導者の一人と言われるエイブラハム・リンカーン。「人民の人民による人民のための政治」で知られる第16代アメリカ合衆国大統領が残した名言は、今なお世界中の人々の心を震わせ続けています。

貧しい開拓農民の家庭に生まれながら、独学で学び続け、ついには大統領にまで上り詰めた男。南北戦争を勝利に導き、奴隷制度を廃止したリンカーンの言葉には、困難を乗り越える不屈の精神と深い人間愛が込められています。

今回は、そんなリンカーンが残した珠玉の名言を厳選し、心に響く度合いや現代への影響力を基準にランキング形式でご紹介します。各名言の背景や意味を詳しく解説し、リンカーン自身の波乱に満ちた人生についても深く掘り下げていきます。

- リンカーンの名言ランキングTOP10

- なぜこれらの名言が心に響くのか?リンカーンの思想的背景

- 【第1位】「人民の人民による人民のための政治」の深い意味

- 【第2位】決断力の重要性を説く「やると決断せよ」

- 【第3位】幸福は自分で決めるもの

- 【第4位】失敗からの立ち直りを重視する考え方

- 【第5位】権力が人格を暴露するという洞察

- 【第6位】準備の重要性を説く「斧を研ぐ」の教え

- 【第7位】機会への準備「チャンスは訪れる」

- 【第8位】責任からの逃避を戒める言葉

- 【第9位】沈黙の価値を教える知恵

- 【第10位】前進し続ける意志「歩みは遅いが引き返さない」

- エイブラハム・リンカーンの生涯と人物像

- リンカーンの人格と価値観

- 現代に活かすリンカーンの教え

- まとめ:リンカーンの名言が今も愛される理由

リンカーンの名言ランキングTOP10

まずは、エイブラハム・リンカーンが残した名言の中から、特に多くの人の心を打つ10の言葉をランキング形式でご紹介します。これらの名言は歴史的な影響力、現代への応用性、そして言葉の美しさを総合的に評価して選出しました。

| 順位 | 名言(日本語) | 英語原文 |

|---|---|---|

| 1位 | 人民の人民による人民のための政治 | government of the people, by the people, for the people |

| 2位 | そのことはできる、それをやる、と決断せよ。それからその方法を見つけるのだ | Determine that the thing can and shall be done, and then we shall find the way |

| 3位 | 大抵の人々は、自分で決心した程度だけ幸福になれる | Most folks are about as happy as they make up their minds to be |

| 4位 | あなたが転んでしまったことに関心はない。そこから立ち上がることに関心があるのだ | I’m not concerned that you have fallen, I’m concerned with your ability to get back up |

| 5位 | たいていの人々は災難は乗り越えられる。本当に人を試したかったら、権力を与えてみることだ | Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power |

| 6位 | もし、木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう | If I had six hours to chop down a tree, I’d spend the first four hours sharpening the axe |

| 7位 | 準備しておこう。チャンスはいつか訪れるものだ | I will prepare and some day my chance will come |

| 8位 | 今日責任から逃れることによって、明日の責任から逃れることはできない | You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today |

| 9位 | 沈黙を保ち阿呆とみなされるほうが、おおっぴらに喋って疑いをすべて取り除くよりもよい | Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt |

| 10位 | 私の歩みは遅いが、歩んだ道を引き返すことはない | I walk slowly, but I never walk backward |

なぜこれらの名言が心に響くのか?リンカーンの思想的背景

これらの名言がなぜ150年以上経った今でも多くの人に愛され続けているのでしょうか。その理由は、リンカーンの生い立ちと彼が直面した困難な時代背景にあります。

リンカーンは1809年、ケンタッキー州の粗末な丸太小屋で生まれました。両親は無学な開拓農民で、正規の教育をほとんど受けることができませんでした。しかし、彼は読書への情熱と独学への強い意志を持ち続け、聖書やイソップ物語、そして法律書を貪り読みました。

こうした苦労人としての経験が、彼の名言に「実体験に基づいた重み」を与えています。単なる理想論ではなく、困難を実際に乗り越えてきた人間だからこそ語れる真実の言葉なのです。

また、リンカーンが大統領として直面した南北戦争という国家分裂の危機も、彼の言葉に深みを与えています。国を統一し、奴隷制度を廃止するという巨大な課題に立ち向かう中で生まれた言葉だからこそ、現代の私たちが直面する困難にも通じる普遍性を持っているのです。

【第1位】「人民の人民による人民のための政治」の深い意味

栄えある第1位は、間違いなく「人民の人民による人民のための政治」です。この言葉は、1863年11月19日にペンシルベニア州ゲティスバーグで行われた演説の中で語られました。

英語原文は「government of the people, by the people, for the people」となっており、「of」「by」「for」という3つの前置詞が、民主主義の本質を見事に表現しています。

- 「of the people」:政府は人民に属するもの

- 「by the people」:政府は人民によって運営されるもの

- 「for the people」:政府は人民のために存在するもの

この演説が行われたゲティスバーグの戦いは、南北戦争最大の激戦地の一つでした。3日間で約5万人の死傷者を出したこの戦場で、リンカーンは戦死者を追悼するとともに、なぜこの戦争が必要なのかを国民に訴えかけました。

興味深いのは、この演説がわずか2分間、272単語という短いものだったことです。同じ式典で行われたエドワード・エヴァレットの2時間に及ぶ演説は忘れ去られましたが、リンカーンの短い演説は永遠に語り継がれることになりました。

【第2位】決断力の重要性を説く「やると決断せよ」

第2位の「そのことはできる、それをやる、と決断せよ。それからその方法を見つけるのだ」は、現代のビジネスパーソンにも深く響く名言です。

この言葉の本質は、「方法論よりも意志決定が先」という考え方にあります。多くの人は何かを始める前に「どうやってやるか」を考えすぎて、結局行動に移せないことがあります。しかし、リンカーンは逆のアプローチを提唱しているのです。

リンカーン自身の人生を振り返ると、この考え方の実例を数多く見つけることができます。弁護士になろうと決意した時、彼には法律の知識はほとんどありませんでした。大統領選挙に出馬した時も、全国的な知名度は低く、勝算は決して高くありませんでした。

しかし、彼は「まず決断し、その後で方法を見つける」というアプローチを一貫して取り続けました。この姿勢こそが、彼を歴史に名を残す偉大な指導者に押し上げた原動力だったのです。

【第3位】幸福は自分で決めるもの

第3位の「大抵の人々は、自分で決心した程度だけ幸福になれる」は、現代の心理学でも支持されている考え方です。

この名言は、幸福が外的な条件によって決まるのではなく、内的な心の持ち方によって決まるということを表しています。リンカーンは決して恵まれた環境で育ったわけではありませんが、学習への意欲と前向きな姿勢を失うことはありませんでした。

興味深いことに、リンカーンは深刻なうつ状態に悩まされることもありました。1841年には精神的な危機を経験し、友人たちが自殺を心配するほどでした。しかし、彼はこの経験を通して、「幸福は自分の心の持ち方次第」という真理を体得したのです。

現代のポジティブ心理学でも、「幸福感の約50%は遺伝的要因、10%が環境要因、残りの40%は意図的な活動(心の持ち方や行動)によって決まる」とされています。リンカーンの洞察は、現代科学によっても裏付けられているのです。

【第4位】失敗からの立ち直りを重視する考え方

第4位の「あなたが転んでしまったことに関心はない。そこから立ち上がることに関心があるのだ」は、レジリエンス(回復力)の重要性を説いた名言です。

リンカーン自身の人生は、まさに「転んでは立ち上がる」の連続でした。政治家としてのキャリアを見ても、失敗と成功が交互に訪れています。

- 1832年:23歳でイリノイ州議会議員選挙に出馬するも落選

- 1834年:25歳で州議会議員に当選

- 1843年:連邦下院議員選挙で落選

- 1846年:連邦下院議員に当選

- 1854年・1858年:上院議員選挙で2度落選

- 1860年:大統領選挙で当選

この経歴を見ると、リンカーンがいかに多くの失敗を経験しながらも、決して諦めなかったかがわかります。「失敗は成功への過程」という現代でも通用する考え方を、彼は身をもって実践していたのです。

【第5位】権力が人格を暴露するという洞察

第5位の「たいていの人々は災難は乗り越えられる。本当に人を試したかったら、権力を与えてみることだ」は、人間の本質を鋭く突いた名言です。

この言葉は、「逆境よりも成功の方が人間性を試す」という深い洞察を示しています。多くの人は困難な状況では団結し、互いを助け合います。しかし、権力や成功を手にした時にこそ、その人の真の人格が現れるのです。

リンカーン自身は大統領という最高権力を手にしながらも、謙虚さと人間味を失うことはありませんでした。彼は「オネスト・エイブ(正直者のエイブ)」という愛称で親しまれ、権力を私利私欲のためではなく、国家と人民のために使いました。

この名言は現代のリーダーシップ論でも重要な指針として引用されています。真のリーダーとは、権力を持った時にこそその真価が問われるのです。

【第6位】準備の重要性を説く「斧を研ぐ」の教え

第6位の「もし、木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう」は、準備の重要性を端的に表した名言です。

この言葉は、「急がば回れ」の精神を表しています。表面的には非効率に見える準備時間こそが、最終的な成功を決定づけるのです。

リンカーンの弁護士時代のエピソードがこの考え方をよく表しています。彼は法廷に立つ前に、必ず事件について徹底的に調べ上げました。相手の論点を予想し、反駁のための資料を準備し、あらゆる角度から検討を重ねました。この入念な準備が、彼をイリノイ州屈指の敏腕弁護士に押し上げたのです。

現代のビジネス界でも、この考え方は「7P理論」として知られています。「Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance(適切な計画と準備が、お粗末な結果を防ぐ)」という格言は、リンカーンの教えと本質的に同じです。

【第7位】機会への準備「チャンスは訪れる」

第7位の「準備しておこう。チャンスはいつか訪れるものだ」は、機会を掴むための心構えを示しています。

この名言の背景には、リンカーンの長期的な視点があります。彼は20代で政治に関心を持ち始めてから、大統領になるまでの約30年間、常に学び続け、準備を怠りませんでした。

特に印象的なのは、弁護士として巡回裁判所を回っていた時期です。リンカーンは年間の半分以上を馬車で移動しながら、各地で裁判を行っていました。この経験を通して、彼は多様な人々と出会い、アメリカの真の姿を理解することができました。

当時は単なる田舎の弁護士に過ぎなかったリンカーンですが、この時期の経験と準備が、後の大統領としての活動に大きく活かされることになります。まさに「準備していたからこそチャンスを掴めた」典型例と言えるでしょう。

【第8位】責任からの逃避を戒める言葉

第8位の「今日責任から逃れることによって、明日の責任から逃れることはできない」は、責任感の重要性を説いた名言です。

この言葉は、「問題の先送りは解決にならない」という教訓を含んでいます。リンカーンが大統領に就任した1861年、アメリカは奴隷制問題によって国家分裂の危機に瀕していました。

多くの政治家はこの困難な問題を先送りにしようとしましたが、リンカーンは正面から向き合うことを選択しました。彼は奴隷解放宣言を発布し、南北戦争という困難な戦いに臨みました。短期的には国家をさらなる混乱に陥れる決断でしたが、長期的にはアメリカ合衆国の統一と奴隷制度の廃止という歴史的成果を生み出しました。

現代の組織運営においても、この考え方は重要です。困難な問題ほど早期に対処する必要があり、先送りにすればするほど解決は困難になるのです。

【第9位】沈黙の価値を教える知恵

第9位の「沈黙を保ち阿呆とみなされるほうが、おおっぴらに喋って疑いをすべて取り除くよりもよい」は、コミュニケーションの智恵を表した名言です。

この言葉は、「不用意な発言のリスク」を警告しています。知識や理解が不十分な状態で発言することは、自分の無知を露呈し、信頼を失う結果につながる可能性があります。

リンカーンは若い頃から優れた弁論家として知られていましたが、同時に慎重な発言を心がけていました。彼の演説や発言は、常に十分な準備と熟慮に基づいていました。ゲティスバーグ演説も、わずか2分間の短いものでしたが、その影響力は計り知れないものでした。

現代のSNS社会においても、この教えは非常に重要です。発言の影響力が増大した現代だからこそ、慎重なコミュニケーションが求められるのです。

【第10位】前進し続ける意志「歩みは遅いが引き返さない」

第10位の「私の歩みは遅いが、歩んだ道を引き返すことはない」は、継続と忍耐の価値を表現した名言です。

この言葉は、リンカーンの「着実な前進」に対する信念を表しています。彼は決して性急な性格ではありませんでしたが、一度決めた方向性を変えることはありませんでした。

奴隷制度の問題についても、リンカーンは段階的なアプローチを取りました。急激な変化は社会に混乱をもたらすことを理解していたため、慎重かつ確実に改革を進めました。南北戦争中に発布した奴隷解放宣言も、戦略的なタイミングと段階的な実施によって、最大限の効果を狙ったものでした。

この名言は、現代の私たちにも大きな示唆を与えています。「速さよりも継続性が重要」であり、たとえ遅くても確実に前進し続けることの価値を教えてくれます。

エイブラハム・リンカーンの生涯と人物像

これらの珠玉の名言を生み出したエイブラハム・リンカーンとは、いったいどのような人物だったのでしょうか。彼の波乱に満ちた生涯を詳しく見ていきましょう。

幼少期と青年期:貧困からの出発

エイブラハム・リンカーンは1809年2月12日、ケンタッキー州ホジェンヴィル近郊の一室だけの丸太小屋で生まれました。父トーマスは読み書きができない開拓農民で、母ナンシーも同様に無学でした。

リンカーンが7歳の時、一家は奴隷制のない自由州インディアナ州に移住しました。この経験が、後の奴隷制度に対する彼の考え方に大きな影響を与えることになります。9歳の時に母が病死し、翌年父が再婚した継母サラ・ブッシュ・ジョンストンとの関係は良好でした。

リンカーンが受けた正規の教育は通算しても1年に満たないものでした。しかし、彼は独学で学習を続け、聖書、イソップ物語、『天路歴程』、『ロビンソン・クルーソー』などを繰り返し読みました。身長193cmという長身で、レスリングの名手としても知られていました。

青年期:多様な職業経験

21歳で家を出たリンカーンは、イリノイ州ニューセイラムという小さな町で様々な仕事を経験しました。

- 雑貨店員:町の雑貨店で働きながら、読書を続けました

- 郵便局長:小さな町の郵便局を管理していました

- 測量士:土地の測量技術を学び、地域の発展に貢献しました

- 民兵隊長:ブラックホーク戦争では民兵隊の隊長を務めました

この多様な職業経験が、後に彼が「庶民の気持ちがわかる政治家」として支持される基礎となりました。

弁護士時代:法律を独学で習得

1834年、25歳でイリノイ州議会議員に当選したリンカーンは、同時に弁護士を目指すことを決意しました。法科大学に通うお金がなかった彼は、独学で法律を学び、1836年に弁護士資格を取得しました。

弁護士時代のリンカーンは「誠実で準備を怠らない弁護士」として評判でした。巡回裁判所を回り、年間の半分以上を馬車で移動しながら各地で法廷に立ちました。この経験を通して、彼はアメリカ中西部の農民や労働者の実情を深く理解することができました。

政治家としての歩み:失敗と成功の連続

リンカーンの政治家としてのキャリアは、決して順風満帆ではありませんでした。1832年の初回出馬では落選し、その後も多くの挫折を経験しました。

| 年 | 年齢 | 出来事 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 1832年 | 23歳 | イリノイ州議会議員選挙 | 落選 |

| 1834年 | 25歳 | イリノイ州議会議員選挙 | 当選(4期務める) |

| 1846年 | 37歳 | 連邦下院議員選挙 | 当選(1期のみ) |

| 1854年 | 45歳 | 上院議員選挙 | 落選 |

| 1858年 | 49歳 | 上院議員選挙 | 落選 |

| 1860年 | 51歳 | 大統領選挙 | 当選 |

大統領時代:国家存亡の危機に立ち向かう

1861年3月4日、リンカーンは第16代アメリカ合衆国大統領に就任しました。しかし、彼を待ち受けていたのは前例のない困難でした。

就任前の1860年12月から、南部7州が連邦から脱退を宣言していました。リンカーンの奴隷制度に対する反対姿勢が、南部の反発を招いたのです。1861年4月12日、南軍がサウスカロライナ州のサムター要塞を攻撃し、南北戦争が始まりました。

戦争中のリンカーンは、「戦時大統領」として強力なリーダーシップを発揮しました。彼は憲法上の権限を最大限に活用し、時には憲法の境界線を超えることもありましたが、常に国家統一という大義のために行動しました。

奴隷解放への道筋

リンカーンの奴隷制度に対する考え方は、段階的で戦略的なものでした。彼は初期には「奴隷制度の拡大阻止」に重点を置いていましたが、戦争の進行とともに「完全廃止」へと方針を転換しました。

1862年9月22日、リンカーンは奴隷解放宣言を発表しました。この宣言は「反乱州の奴隷を解放する」というもので、戦略的な意味合いが強いものでした。しかし、これにより約400万人の奴隷が自由を得ることになりました。

1863年1月1日に奴隷解放宣言が正式に発効されると、リンカーンは「偉大な解放者(The Great Emancipator)」と呼ばれるようになりました。

悲劇的な最期

1865年4月9日、南軍のリー将軍が降伏し、4年間続いた南北戦争は終結しました。しかし、勝利の喜びは長く続きませんでした。

1865年4月14日、リンカーンは妻メアリーとともにワシントンD.C.のフォード劇場で演劇『われらのアメリカのいとこ』を観劇していました。午後10時15分頃、南部出身の俳優ジョン・ウィルクス・ブースが大統領席に忍び込み、リンカーンの頭部を至近距離から拳銃で撃ちました。

リンカーンは翌朝7時22分に息を引き取りました。享年56歳でした。彼の死は全米に衝撃を与え、「殉教者」として多くの人々に記憶されることになりました。

リンカーンの人格と価値観

リンカーンの名言の背景には、彼の深い人格と確固たる価値観がありました。同時代の人々や歴史家たちは、彼の人物像について以下のような証言を残しています。

謙虚さと自己省察

大統領という最高権力を持ちながらも、リンカーンは謙虚さを失うことがありませんでした。彼は「オネスト・エイブ(正直者のエイブ)」という愛称で親しまれ、庶民的な人柄で知られていました。

ある有名なエピソードでは、リンカーンが大統領執務室で靴磨きをしていた時、側近が「大統領自ら靴磨きをするのですか?」と尋ねました。リンカーンは「では、誰の靴を磨けばよいのかね?」と答えたと言われています。

ユーモアと機知

リンカーンは優れたストーリーテラーでもありました。彼は困難な状況でも適切なユーモアで場を和ませ、複雑な政治問題を分かりやすい例え話で説明することを得意としていました。

南北戦争中、ある将軍が戦略について長々と説明した後、リンカーンは農夫の話でこう答えました:「その話は、隣の農夫が『この犬は足が長すぎる』と言ったときの話を思い出させる。『どの足がですか?』と聞くと、『後ろ足だ』と答えた。『では前足はどうですか?』と聞くと、『前足も長すぎる』と言うのだ」。この話で、どの戦略も一長一短があることを巧みに表現しました。

深い読書愛と学習意欲

リンカーンの知的好奇心と学習意欲は生涯衰えることがありませんでした。大統領時代でさえ、彼は夜遅くまで読書を続けていました。

特に愛読したのは以下の書籍でした:

- 聖書:キング・ジェームス版を愛読し、多くの演説で引用しました

- シェイクスピア作品:特に『ハムレット』と『マクベス』を好みました

- バーンズの詩集:スコットランドの詩人ロバート・バーンズの作品

- イソップ物語:政治的な例え話でよく引用しました

- ユークリッド幾何学:論理的思考の訓練のために学習しました

寛容と和解の精神

リンカーンの人格で最も印象的なのは、敵に対する寛容さでした。南北戦争中、多くの人が南部に対して報復を求めましたが、リンカーンは一貫して「和解」を主張しました。

彼の有名な言葉「敵が友となる時、敵を滅ぼしたと言えないかね?」は、この精神をよく表しています。戦争終結後の再建計画でも、彼は「悪意を抱かず、慈愛をもって」をスローガンに掲げ、南部との和解を重視していました。

現代に活かすリンカーンの教え

リンカーンの名言と生き方は、現代の私たちにどのような示唆を与えてくれるでしょうか。彼の教えを現代社会に応用する方法を考えてみましょう。

困難な時代のリーダーシップ

リンカーンが直面した南北戦争は、現代でいえば企業の存続を脅かす危機のようなものでした。このような状況でのリーダーシップには、以下の要素が重要です:

- 明確なビジョンの提示:「国家統一」という明確な目標を掲げました

- 困難な決断を恐れない勇気:奴隷解放宣言など、短期的には不利益をもたらす決断も行いました

- チームの結束:「チーム・オブ・ライバルズ」と呼ばれる内閣で、元対立候補も起用しました

- 長期的視点:目先の利益よりも長期的な国益を重視しました

個人の成長と学習

リンカーンの「生涯学習」の姿勢は、現代社会でより重要性を増しています。技術の急速な発展により、継続的な学習が必要不可欠となっているからです。

リンカーンから学べる学習方法:

- 基礎的な名著を繰り返し読む:聖書やシェイクスピアを何度も読み返しました

- 実践と学習の結合:弁護士として働きながら法律を学び続けました

- 多様な分野への興味:政治、法律、文学、数学など幅広く学習しました

- 他者から学ぶ姿勢:地位に関係なく、様々な人から知識を吸収しました

コミュニケーションの技術

リンカーンは「言葉の力」を熟知していました。ゲティスバーグ演説のように、短時間で人々の心を動かす技術は現代でも応用可能です。

効果的なコミュニケーションの要素:

- 簡潔さ:ゲティスバーグ演説は2分間で歴史に残りました

- 具体的な例え話:農夫の話など、聴衆に分かりやすい例を使いました

- 感情への訴求:論理だけでなく、感情に響く言葉を選びました

- 普遍的価値への言及:自由、平等など、時代を超えた価値を語りました

失敗との向き合い方

リンカーンの人生は「失敗から学ぶ」ことの重要性を教えてくれます。現代社会では失敗を恐れる傾向がありますが、リンカーンは失敗を成長の機会として捉えていました。

失敗から立ち直るためのリンカーン流アプローチ:

- 失敗を受け入れる:選挙での落選を素直に受け入れました

- 原因を分析する:なぜ失敗したかを冷静に分析しました

- 次の機会に向けて準備する:落選後も学習と準備を続けました

- 長期的視点を保つ:一時的な失敗に動揺せず、大きな目標を見失いませんでした

まとめ:リンカーンの名言が今も愛される理由

エイブラハム・リンカーンの名言が150年以上経った今でも多くの人に愛され続ける理由は、その言葉が単なる理想論ではなく、困難な現実と向き合った経験から生まれた真実の言葉だからです。

貧困、無学、政治的失敗、家族の死、国家分裂の危機、そして暗殺という悲劇的な最期まで、リンカーンの人生は決して平坦ではありませんでした。しかし、彼はこれらの困難を乗り越える過程で、人間の本質と社会の在り方について深い洞察を得たのです。

「人民の人民による人民のための政治」という言葉は、単なる政治スローガンではありません。それは、「権力は人民に属し、人民が行使し、人民のために存在する」という民主主義の根本原理を、血の通った言葉で表現したものです。

「そのことはできる、それをやる、と決断せよ」という言葉は、無学な農民の息子が大統領になるまでの体験から生まれた、行動力の重要性を説く実践的な教えです。

「大抵の人々は、自分で決心した程度だけ幸福になれる」という言葉は、うつ状態に苦しんだ経験を持つリンカーンだからこそ語れる、心の持ち方の真理です。

現代を生きる私たちも、リンカーンと同様に様々な困難に直面します。経済的な不安、人間関係の悩み、キャリアの迷い、社会の分断など、時代は変わっても人間が抱える本質的な問題は変わりません。

そんな時、リンカーンの名言は「道しるべ」となってくれます。彼の言葉は私たちに勇気を与え、正しい道を歩む指針を示してくれるのです。

最後に、リンカーンの生き方から学べる最も重要な教訓は、「どんな困難な状況でも、諦めずに学び続け、成長し続けることの大切さ」です。彼は56年という決して長くない人生の中で、継続的な学習と不屈の精神によって、歴史に名を残す偉大な指導者となりました。

私たち一人一人も、リンカーンの名言を胸に刻み、日々の困難に立ち向かい、より良い社会の実現に向けて歩み続けていきたいものです。彼の言葉は時代を超えて、私たちの心に希望の光を灯し続けてくれることでしょう。