福沢諭吉の名言ランキングTOP8

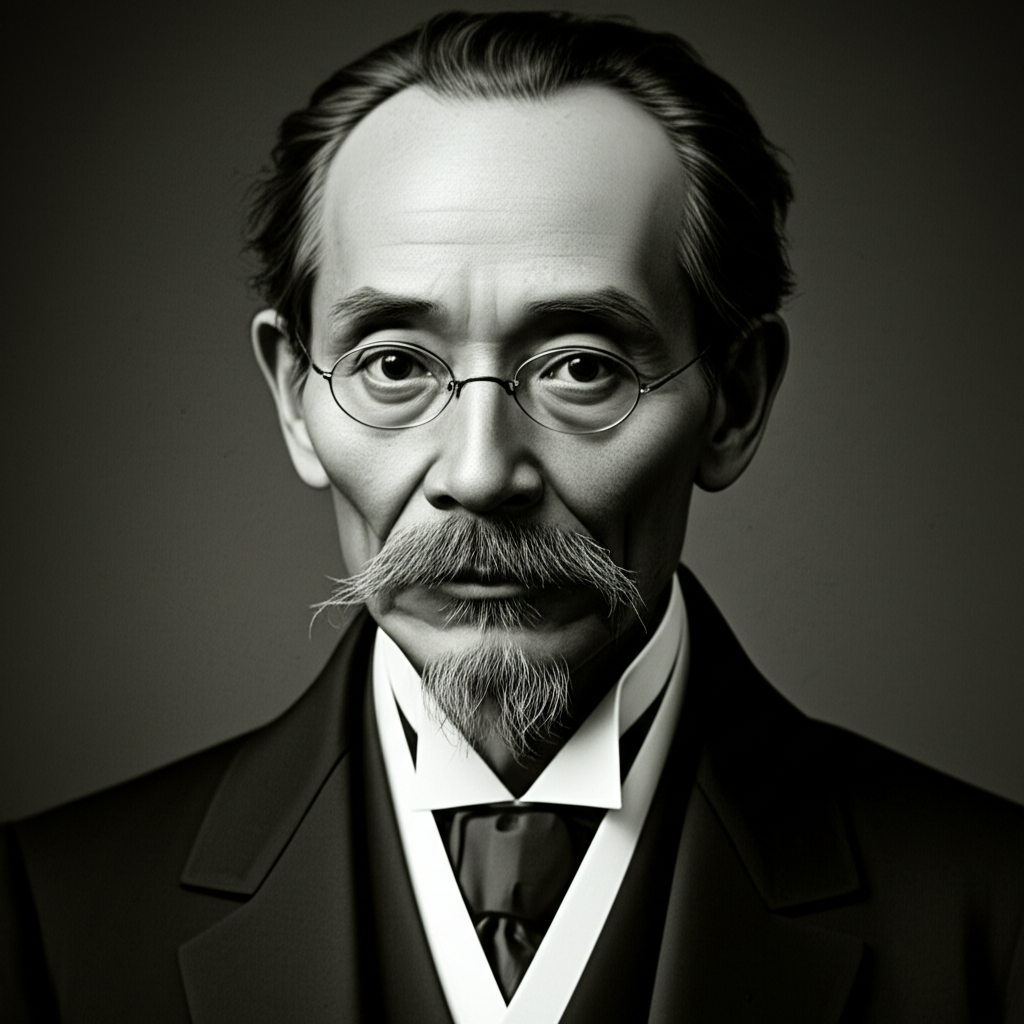

一万円札の肖像としてもお馴染みの福沢諭吉。彼が残した言葉は、明治時代から現代まで多くの人々の心を揺さぶり続けています。今回は、その中でも特に深い洞察に満ちた名言を8つ厳選し、ランキング形式でご紹介します。

これらの名言は、単なる美しい言葉ではありません。福沢諭吉自身が西洋文明に触れ、日本の近代化を願い、一人ひとりの自立を説いた実体験から生まれた、人生の真理とも呼べる深い教えなのです。

| 順位 | 名言 | 出典 | 意味・特徴 |

|---|---|---|---|

| 第1位 | 天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず | 学問のすすめ | 人間平等の理念と学習の重要性 |

| 第2位 | 一身独立して一国独立す | 学問のすすめ | 個人の自立が国家の発展の基盤 |

| 第3位 | 独立自尊 | 修身要領 | 自分の判断で行動する精神 |

| 第4位 | 進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む | 学問のすすめ | 現状維持の危険性と進歩の必要性 |

| 第5位 | 物の貴きに非ず、其働きの貴きなり | 文明論之概略 | 実用性・機能性の重視 |

| 第6位 | 学問をするには、まず疑うことを知らねばならぬ | 学問のすすめ | 批判的思考の重要性 |

| 第7位 | 智恵と徳義は車の両輪のごとし | 学問のすすめ | 知識と道徳の両立の必要性 |

| 第8位 | 時勢の変化は如何なる人にても防ぐことはできぬ | 福翁自伝 | 変化への適応の重要性 |

なぜこのランキングになったのか?評価の理由

このランキングは、以下の3つの観点から評価し、決定いたしました。

現代への影響力と普遍性

第1位の「天は人の上に人を造らず」は、単に人間平等を謳った言葉として誤解されがちですが、実際は学問によって人生が決まることを説いた深い教えです。これは現代の教育社会において、より一層その重要性を増しています。

第2位の「一身独立して一国独立す」は、個人の自立が国家の発展につながるという理念で、現代のグローバル社会においても重要な指針となっています。

福沢諭吉の思想の核心度

第3位の「独立自尊」は、福沢諭吉の思想を最も端的に表現する言葉として、慶應義塾の基本精神にもなっています。これは彼の教育哲学の根幹を成すものです。

実践的価値の高さ

第4位から第8位の名言は、いずれも日常生活や仕事において実践できる具体的な指針を含んでいます。特に「進まざる者は必ず退き」という言葉は、現代のビジネス社会でも通用する鋭い洞察です。

各名言の深堀り解説

第1位:「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」

この名言は『学問のすすめ』の冒頭に登場し、福沢諭吉の代表的な言葉として広く知られています。しかし、多くの人がこの言葉を「人間平等宣言」として理解していることは、実は大きな誤解なのです。

福沢諭吉は、この言葉の後に続けてこう述べています:「されども今、広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しき人あり、富める人あり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たるはなんぞや」

つまり、建前としては人間は平等だが、現実には大きな格差が存在する。その格差の原因は何かを問うているのです。そして彼は、その答えを「学ぶと学ばざることにより出来るものなり」と断言しています。

この言葉の真意は、生まれながらの平等を説くことではなく、学問によって人生が決まることを強調することにあったのです。現代社会においても、継続的な学習が個人の成長と社会的地位の向上に直結することを考えれば、この教えの価値は計り知れません。

第2位:「一身独立して一国独立す」

この名言は、個人の自立が国家の独立につながるという、福沢諭吉の政治哲学の核心を表しています。明治維新後の日本が、西洋列強と対等に渡り合うためには、国民一人ひとりが自立した精神を持つことが不可欠だと考えたのです。

当時の日本は、長い間続いた封建制度の影響で、多くの人々が「お上に依存する」精神を持っていました。福沢諭吉は、このような依存的な精神では、真の独立国家を築くことはできないと痛感していました。

現代においても、この教えは極めて重要です。グローバル化が進む中で、日本が国際社会で存在感を示すためには、個人が自分の頭で考え、自分の判断で行動する能力を身につけることが求められています。

企業においても、一人ひとりの社員が主体的に考え、行動することで、組織全体の競争力が高まります。この「個→全体」という発想は、現代のチームワークや組織運営の基本原則ともなっています。

第3位:「独立自尊」

「独立自尊」は、福沢諭吉の思想を最も端的に表現する言葉として、慶應義塾の基本精神となっています。これは単に「一人で何でもやる」という意味ではありません。

慶應義塾の『修身要領』では、独立自尊を「心身の独立を全うし、自らその身を尊重して人たるの品位を辱めざるもの」と定義しています。つまり、自他の尊厳を守り、何事も自分の判断・責任のもとに行うことを意味しているのです。

現代社会では、SNSの普及により他人の評価に一喜一憂する人が増えています。しかし、独立自尊の精神を持つ人は、他人の目を気にしすぎることなく、自分の価値観に基づいて行動します。

同時に、「自尊」には他人への敬意も含まれています。自分を大切にするように、他人も大切にする。この精神は、現代の多様性を重視する社会においても、重要な指針となっています。

第4位:「進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む」

この名言は、現状維持の危険性を鋭く指摘した言葉です。福沢諭吉は続けて「進まず退かずして潴滞(ちょたい)する者はあるべからざるの理なり」と述べています。

つまり、世の中に「現状維持」という状態は存在せず、何も行動しなければ自動的に後退してしまうのです。これは、技術革新が激しい現代社会において、より一層の重要性を持っています。

IT業界では「技術的負債」という概念がありますが、これもまさに福沢諭吉の教えを現代的に表現したものです。システムを更新し続けなければ、古いシステムは負債となり、競争力を失ってしまいます。

個人レベルでも、スキルアップを怠れば、時代の変化に取り残されてしまいます。継続的な学習と改善こそが、現代を生き抜く秘訣なのです。

第5位:「物の貴きに非ず、其働きの貴きなり」

この言葉は、物事の価値は存在そのものではなく、その機能や働きにあることを示しています。これは現代の機能主義やプラグマティズムの先駆けとも言える思想です。

福沢諭吉は、当時の日本人が形式や権威にとらわれがちであることを批判し、実用性を重視する西洋の科学的思考を学ぶべきだと主張しました。

現代のビジネスにおいても、この教えは重要です。ブランドや肩書きよりも、実際に顧客に提供できる価値が重要視される時代になっています。スタートアップ企業が大企業を脅かすのも、「働き」に焦点を当てているからです。

個人においても、学歴や資格よりも、実際に何ができるか、どんな価値を提供できるかが評価される時代です。この実用主義的な価値観は、現代社会をより良く生きるための重要な指針となっています。

第6位:「学問をするには、まず疑うことを知らねばならぬ」

この名言は、批判的思考の重要性を説いたものです。福沢諭吉は、権威や常識を盲目的に受け入れるのではなく、一度疑問を持って検証することの大切さを教えています。

当時の日本は、儒教的な権威主義が根強く、「師の教えは絶対」という風潮がありました。しかし、福沢諭吉は西洋の科学的方法論を学び、実証と検証の重要性を理解していました。

現代では、インターネットの普及により情報が氾濫しています。フェイクニュースや偏った情報も多く、情報リテラシーがますます重要になっています。

福沢諭吉の教えは、情報を鵜呑みにせず、複数の情報源を確認し、論理的に検証する習慣を身につけることの重要性を示しています。これは現代の教育においても、最も重要なスキルの一つとされています。

第7位:「智恵と徳義は車の両輪のごとし」

この名言は、知識と道徳の両立の重要性を説いています。どちらか一方だけでは、人間として完全ではないという福沢諭吉の人間観が表れています。

福沢諭吉は、西洋の科学技術を学ぶだけでは不十分で、それを正しく活用するための道徳心も必要だと考えていました。知識だけあって道徳心がなければ、その知識は悪用される可能性があるからです。

現代社会では、AI技術やバイオテクノロジーなど、強力な技術が次々と開発されています。これらの技術を正しく活用するためには、技術的知識と倫理的判断力の両方が必要です。

企業においても、利益追求だけでなく、社会的責任(CSR)が重視されるようになっています。これは、まさに福沢諭吉が説いた「智恵と徳義」の現代版と言えるでしょう。

第8位:「時勢の変化は如何なる人にても防ぐことはできぬ」

この名言は、変化への適応の重要性を説いています。福沢諭吉自身、幕末から明治にかけての激動の時代を生き抜いた経験から、この言葉の重みを理解していました。

変化を拒否したり、過去にしがみついたりしても、時代の流れを止めることはできません。むしろ、変化を受け入れ、その中で自分なりの生き方を見つけることが重要なのです。

現代では、デジタル化、グローバル化、少子高齢化など、様々な変化が同時に起こっています。これらの変化に柔軟に対応できる人が、社会で活躍できるのです。

企業においても、変化への適応力が競争力の源泉となっています。従来のビジネスモデルにとらわれず、新しい時代に合ったサービスや商品を提供する企業が成功しています。

福沢諭吉という人物について

生涯と経歴

福沢諭吉(1835年1月10日〜1901年2月3日)は、豊前中津藩の下級武士の子として大阪で生まれました。3歳で父を亡くし、母に育てられながら、学問への興味を深めていきました。

| 年代 | 年齢 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 1835年 | 0歳 | 大阪の中津藩蔵屋敷で誕生 |

| 1854年 | 21歳 | 長崎で蘭学を学び始める |

| 1858年 | 25歳 | 江戸で蘭学塾を開設(後の慶應義塾) |

| 1860年 | 27歳 | 遣米使節に随行、初の海外体験 |

| 1862年 | 29歳 | 遣欧使節に随行、ヨーロッパを視察 |

| 1872年 | 39歳 | 『学問のすすめ』初編を刊行 |

| 1882年 | 49歳 | 『時事新報』を創刊 |

| 1901年 | 66歳 | 脳溢血により死去 |

三度の海外体験が与えた影響

福沢諭吉の思想形成において、三度の海外体験は決定的な役割を果たしました。1860年の遣米使節、1862年の遣欧使節、そして1867年の再度の渡米により、彼は西洋文明の本質を肌で感じることができました。

特に印象的だったのは、西洋社会における個人の尊重と実力主義でした。身分や出身にとらわれず、能力と努力によって社会的地位が決まる社会に、福沢諭吉は強い感銘を受けました。

また、西洋の科学技術の発達とその実用性に驚嘆し、日本も同様の発展を遂げるためには、実学の普及が不可欠だと確信しました。

教育者としての功績

福沢諭吉の最大の功績の一つは、慶應義塾の創設です。1858年に蘭学塾として始まったこの学校は、現在の慶應義塾大学へと発展しました。

慶應義塾の特徴は、従来の日本の教育とは大きく異なっていました:

- 身分に関係ない教育:武士も農民も商人も、等しく学ぶ機会を提供

- 実学重視:古典的な漢学ではなく、実用的な西洋の学問を重視

- 討論重視:一方的な講義ではなく、学生同士の議論を奨励

- 自主性の尊重:規則に縛られず、学生の自主性を重んじる

啓蒙思想家としての活動

福沢諭吉は教育だけでなく、著述活動を通じても日本社会の啓蒙に努めました。『学問のすすめ』は17編にわたって刊行され、総計340万部という当時としては驚異的な売上を記録しました。

この数字がいかに凄いかは、当時の日本の人口が約3000万人だったことを考えれば明らかです。つまり、10人に1人以上がこの本を読んだ計算になります。

また、1882年には『時事新報』を創刊し、ジャーナリストとしても活動しました。この新聞を通じて、時事問題について自分の見解を発表し、国民の政治意識の向上に貢献しました。

人物像と性格

福沢諭吉の人柄について、同時代の人々の証言を見ると、非常に興味深い人物像が浮かび上がります。

合理的で実用主義的な一面がある一方で、人情味豊かで温厚な性格でもありました。迷信や因習を嫌い、合理的な判断を重視しましたが、決して冷血ではなく、学生や家族を深く愛していました。

また、ユーモアのセンスがあり、堅苦しい学者というよりは、気さくで親しみやすい人物だったようです。これは、彼の著作が多くの人に愛読された理由の一つでもあります。

酒好きでタバコ好きという一面もあり、完璧主義者ではなく、人間らしい弱さも持った魅力的な人物でした。

まとめ:現代に生きる福沢諭吉の教え

福沢諭吉の名言は、150年以上前に生まれたものでありながら、現代社会においてもその価値を失っていません。むしろ、変化の激しい現代だからこそ、彼の教えはより一層の輝きを放っています。

学び続けることの重要性

「天は人の上に人を造らず」の真意である学習による人生の格差は、現代のリスキリング時代においても重要な指針です。AI時代を迎える中で、継続的な学習こそが個人の競争力を決定します。

自立と自律の精神

「独立自尊」や「一身独立して一国独立す」という教えは、現代の自己責任社会において必要不可欠な精神です。他人や組織に依存せず、自分の判断で行動する能力が求められています。

変化への適応力

「進まざる者は必ず退き」という教えは、デジタル革命の時代における変化への適応力の重要性を示しています。現状に満足せず、常に成長し続ける姿勢が成功の鍵となります。

実用性と倫理の両立

「物の貴きに非ず、其働きの貴きなり」と「智恵と徳義は車の両輪のごとし」は、現代の技術倫理の問題とも直結しています。技術の発達と道徳の向上を両立させることが、持続可能な社会の構築につながります。

福沢諭吉の名言は、単なる格言ではなく、現代を生きる私たちへの実践的な指針なのです。彼の教えを現代的に解釈し、日常生活や仕事に活かすことで、より充実した人生を送ることができるでしょう。

一万円札から新しい紙幣への変更により、福沢諭吉の顔を見る機会は減るかもしれません。しかし、彼が残した言葉の価値は永遠に色褪せることがありません。これらの名言を心に刻み、自分なりの「学問のすすめ」を実践していきましょう。