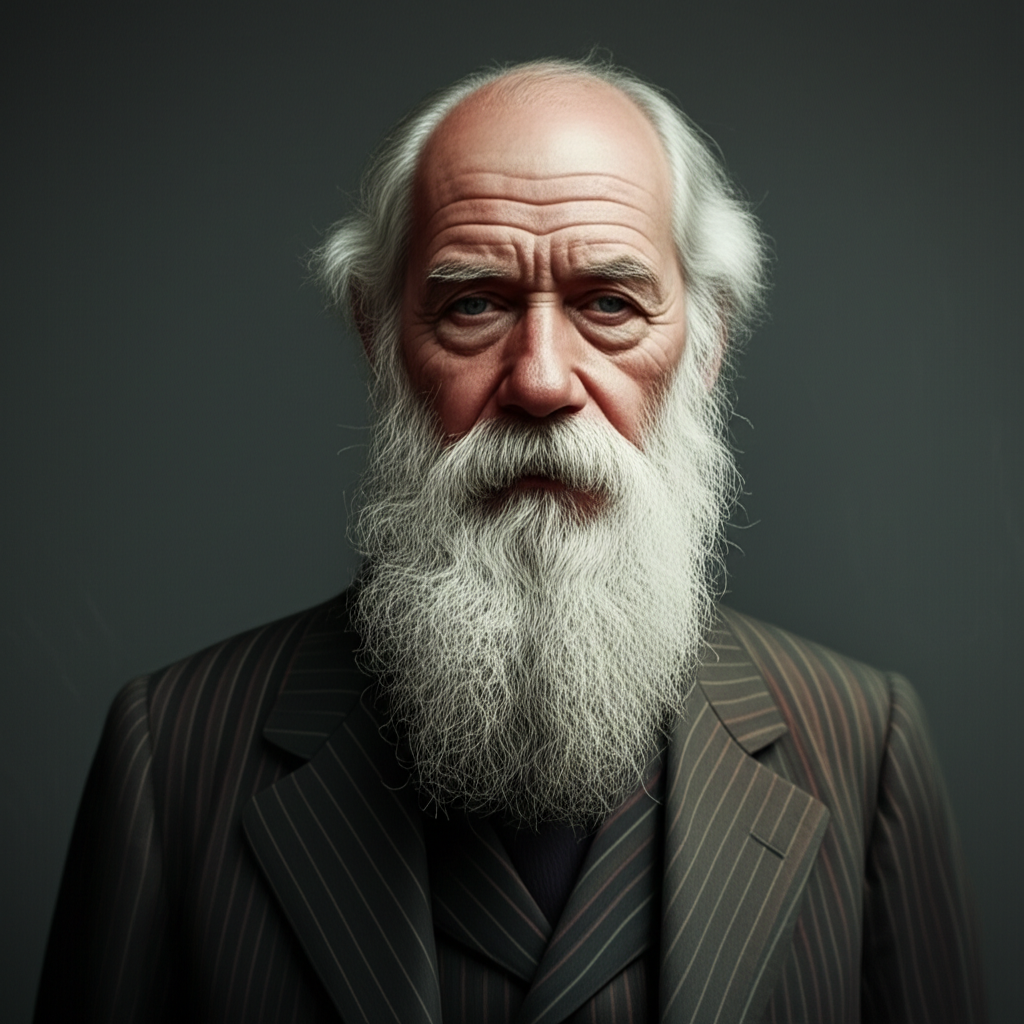

はじめに:進化論の父ダーウィンが現代人に伝える深い教え

「進化論」という言葉を聞いたことがない人はいないでしょう。そしてその理論を築き上げたチャールズ・ダーウィンの名前も、多くの人が知っています。しかし、彼が残した数々の名言については、意外にも詳しく知らない方が多いのが現状です。

ダーウィンは単なる科学者ではありませんでした。彼は人生哲学者でもあり、現代の私たちが日々直面する課題に対しても、深い洞察に基づいたアドバイスを残してくれています。彼の言葉は、変化の激しい現代社会を生きる私たちにとって、まさに人生の羅針盤となるものばかりです。

この記事では、ダーウィンが残した珠玉の名言を厳選してランキング形式でご紹介します。それぞれの名言の背景や深い意味について詳しく解説し、現代の私たちがどのようにその教えを活かせるかまで掘り下げていきます。

ダーウィンの名言ランキングTOP10発表!

まずは、ダーウィンの最も影響力のある名言をランキング形式で一挙にご紹介しましょう。これらの名言は、彼の思想の核心を表すものばかりです。

| 順位 | 名言(日本語) | 英語原文 |

|---|---|---|

| 1位 | 生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである。 | It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. |

| 2位 | 一時間の浪費をなんとも思わない人は、人生の価値をまだ発見してはいない。 | A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life. |

| 3位 | 無知というのは、しばしば知識よりも確信に満ちている。 | Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge. |

| 4位 | 有利な個々の変異を保存し、不利な変異を絶滅すること。これが自然淘汰である。 | The preservation of favourable variations and the rejection of injurious variations. |

| 5位 | 私は、できるだけ一生懸命に、できるだけよくやったのだ。誰もこれ以上にはできない。 | I have tried to do my best, and no man can do more than that. |

| 6位 | 私は名声を得るために自分の道から1インチなりともはずれたことはなかった。 | I never found myself one inch out of my way for any fame. |

| 7位 | 死ぬことは、まったく怖くない。 | I am not the least afraid to die. |

| 8位 | 私は、事実を観察し結論を導くための機械のようになっている。 | I am turned into a sort of machine for observing facts and grinding out conclusions. |

| 9位 | ブランデーを飲んで酔っ払ったことのあるアメリカザルは、もう二度とブランデーに手をつけようとはしない。ということは、人間よりはるかに頭がいいということだ。 | An American Monkey after getting drunk on Brandy would never touch it again, and thus is much wiser than most men. |

| 10位 | 科学によってこれやあれやの問題を解決することは絶対にできないと主張するのはきまって知識がない人である。 | It is those who know little, not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. |

なぜこのランキング結果になったのか?概論と理由

このランキングは、現代社会への影響力、普遍性、そして実用性の3つの観点から評価したものです。特に注目すべきは、1位の「適応」に関する名言です。

実は興味深いことに、この最も有名な名言はダーウィン自身の著作には直接的には記載されていないという議論があります。これは経営学者レオン・メギンソンによるダーウィンの思想の解釈が広まったものとされています。しかし、だからこそこの言葉は現代的な解釈として多くの人に受け入れられ、ビジネスから人間関係まで幅広い分野で引用されているのです。

2位の「時間の価値」に関する名言は、現代のタイムマネジメントの概念を先取りしたものとして高く評価されています。3位以下の名言も、それぞれが現代社会の課題に対する深い洞察を含んでいます。

各名言の詳細解説:現代に生きる教え

【1位】変化への適応こそが生存の鍵

「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである。」

この名言は現代のビジネス界で最も引用される言葉の一つです。変化の激しい現代社会において、この教えは極めて実用的な価値を持っています。

実際の進化論では、生物は環境変化に「意図的に」適応するのではなく、偶然の変異の中で環境に適した個体が生き残るという「結果」なのです。しかし現代の解釈では、私たち人間は意識的に変化に適応することができる点が重要です。

この名言が教えてくれるのは:

- 力や知性だけでは困難を乗り越えられない

- 柔軟性と適応力が最も重要な能力

- 変化を恐れるのではなく、変化を味方につける姿勢が大切

- 現状維持は実質的に後退を意味する

現代のテクノロジーの発達、働き方の多様化、社会構造の変化などを考えると、この名言の価値はますます高まっています。

【2位】時間の価値を知る者だけが人生を理解する

「一時間の浪費をなんとも思わない人は、人生の価値をまだ発見してはいない。」

この名言は現代のタイムマネジメントの概念を19世紀に先取りしたものです。ダーウィンは時間を人生そのものとして捉えていました。

現代社会では情報過多により、私たちの注意力は四方八方に分散されがちです。SNS、動画配信サービス、ゲームなど、時間を「消費」するコンテンツが溢れています。そんな中で、ダーウィンのこの教えは特に重要な意味を持ちます。

この名言が示唆するのは:

- 時間は有限で貴重な資源である

- 時間の使い方が人生の質を決める

- 意識的に時間を管理することの重要性

- 「忙しい」ことと「価値のあることをしている」ことの違い

【3位】真の知識は謙虚さから生まれる

「無知というのは、しばしば知識よりも確信に満ちている。」

この名言は現代の「専門家」や「インフルエンサー」時代に特に重要な警鐘を鳴らしています。ダニング・クルーガー効果として心理学でも実証されている現象を、ダーウィンは150年以上前に指摘していたのです。

インターネット時代の現在、誰でも情報を発信でき、「専門家」として振る舞うことができます。しかし、真の専門性を持つ人ほど自分の知識の限界を理解し、謙虚になるものです。

この教えから学べること:

- 知識が深くなるほど、知らないことの多さに気づく

- 確信的な発言をする人ほど疑ってかかる必要がある

- 学び続ける姿勢の重要性

- 他者の意見を聞く謙虚さの価値

【4位】自然淘汰の本質を理解する

「有利な個々の変異を保存し、不利な変異を絶滅すること。これが自然淘汰である。」

この名言はダーウィンの進化論の核心を端的に表現したものです。現代社会においても、この「淘汰」の概念は様々な分野で応用できます。

ビジネスにおいては、市場競争がまさに自然淘汰です。顧客のニーズに応えられない商品やサービスは淘汰され、価値のあるものが生き残ります。個人の成長においても、良い習慣を「保存」し、悪い習慣を「絶滅」させることが重要です。

【5位】最善を尽くすことの価値

「私は、できるだけ一生懸命に、できるだけよくやったのだ。誰もこれ以上にはできない。」

この名言は完璧主義に陥りがちな現代人に対する励ましの言葉でもあります。ダーウィンは結果ではなくプロセスと努力の価値を説いています。

現代社会では結果主義が強調されがちですが、自分の能力の範囲で最善を尽くすことこそが、真の成功への道筋なのです。

【6位】信念を貫く強さ

「私は名声を得るために自分の道から1インチなりともはずれたことはなかった。」

SNSが発達した現代では、「いいね」や「フォロワー数」のために本来の自分を犠牲にしがちです。ダーウィンのこの言葉は、真の価値は他者からの承認ではなく、自分の信念を貫くことにあることを教えています。

【7位】死への恐怖を超えた境地

「死ぬことは、まったく怖くない。」

この言葉からは、ダーウィンの哲学的な深さが伺えます。生命の進化を研究し続けた彼にとって、死は自然の摂理の一部として受け入れられるものだったのでしょう。現代の私たちにとっても、死への過度の恐怖は人生を制限してしまいます。

【8位】客観的観察の重要性

「私は、事実を観察し結論を導くための機械のようになっている。」

この名言は科学的思考の本質を表現しています。現代の情報社会では、感情的な判断や先入観に基づく情報が溢れています。ダーウィンのように、事実を客観的に観察し、論理的に結論を導く姿勢が今まで以上に重要になっています。

【9位】学習能力への皮肉な観察

「ブランデーを飲んで酔っ払ったことのあるアメリカザルは、もう二度とブランデーに手をつけようとはしない。ということは、人間よりはるかに頭がいいということだ。」

この名言はダーウィンのユーモアセンスと鋭い観察眼を示しています。人間は同じ失敗を繰り返しがちですが、動物の方が経験から学ぶ能力に優れている場合があることを指摘しています。現代でも、依存症やギャンブル、不健康な生活習慣など、明らかに害があると分かっていても止められない行動が多々あります。

【10位】科学への信頼と無知への警告

「科学によってこれやあれやの問題を解決することは絶対にできないと主張するのはきまって知識がない人である。」

現代でも科学を否定したり、根拠のない陰謀論を信じる人が存在します。ダーウィンのこの言葉は、真の知識を持つ者ほど科学の可能性を信じることを示しています。

チャールズ・ダーウィンの人生と思想の背景

これらの深い名言を生み出したチャールズ・ロバート・ダーウィンとは、一体どのような人物だったのでしょうか。彼の生涯を詳しく見ていくことで、名言の背景にある思想をより深く理解できます。

生い立ちと教育背景

1809年2月12日、ダーウィンはイングランドのシュロップシャー州シュルーズベリーで生まれました。興味深いことに、この日は奴隷解放で知られるリンカーン大統領と同じ誕生日でした。

父親は医師で投資家として成功しており、裕福な家庭環境で育ちました。しかし母親を8歳で亡くし、3人の姉が母親代わりとなりました。この早期の喪失体験が、後の生命への深い洞察に影響を与えた可能性があります。

| 年代 | 出来事 | 影響 |

|---|---|---|

| 1809年 | シュルーズベリーで誕生 | 裕福な環境で博物学への興味を育む |

| 1817年 | 母親の死去(8歳時) | 生命の無常さを早くから体験 |

| 1825年 | エディンバラ大学医学部入学 | 医学に興味を持てず中退 |

| 1827年 | ケンブリッジ大学神学部入学 | 牧師を目指すも博物学に傾倒 |

| 1831年 | ビーグル号での5年間の航海開始 | 進化論の基礎となる観察を蓄積 |

| 1859年 | 『種の起源』出版 | 科学史上最も重要な著作の一つ |

ビーグル号航海:人生を変えた5年間

22歳でケンブリッジ大学を卒業したダーウィンにとって、ビーグル号での5年間の航海(1831-1836年)は人生の転機となりました。この航海の目的は測量でしたが、ダーウィンは博物学者として乗船し、各地の地質、動植物の調査を行いました。

特にガラパゴス諸島での観察は、後の進化論に決定的な影響を与えました。島ごとに異なる特徴を持つフィンチ(鳥)や、巨大なゾウガメの変種を観察することで、種の変化への疑問を抱くようになったのです。

この航海での体験が、後に「時間の価値」について語った名言の背景にもなっています。限られた時間の中で可能な限りの観察と記録を行う必要があったことで、時間の重要性を身をもって学んだのです。

慎重すぎた完璧主義者

ダーウィンの性格を表すエピソードとして、進化論の発表における慎重さがあります。彼は1838年には自然選択説の基本概念に到達していましたが、反論の余地を残さないようにと証拠を集め続け、20年間も発表を躊躇しました。

この慎重さが最終的には裏目に出ます。1858年、友人の博物学者アルフレッド・ウォレスから、同じような進化論の論文が送られてきたのです。焦ったダーウィンは、ウォレスの論文と合わせて自らの研究を共同発表することになりました。

この経験から、「完璧を期すあまり機会を逸する」ことの危険性を学び、翌年『種の起源』を出版しました。これが「私は、できるだけ一生懸命に、できるだけよくやったのだ」という名言の背景にあるエピソードです。

科学者としての信念

ダーウィンは当時の宗教的権威に真っ向から対立する理論を発表しました。当時のキリスト教社会では、生物は神によって創造され不変であるとされていましたが、ダーウィンの進化論はこれを覆すものでした。

しかし彼は科学的事実に基づく信念を貫き、社会的な批判や宗教界からの攻撃にもひるみませんでした。「私は名声を得るために自分の道から1インチなりともはずれたことはなかった」という言葉は、まさにこの信念の強さを表しています。

晩年の研究と思想の深化

『種の起源』出版後も、ダーウィンは精力的に研究を続けました。1871年には『人間の由来と性に関連した選択』、1872年には『人及び動物の表情について』を出版し、人類の進化についても論じました。

晩年は体調を崩しがちでしたが、最後まで研究を止めることはありませんでした。1881年、72歳の時の最後の著作では、若い頃の関心に立ち戻ってミミズが土壌形成に果たす役割について論じました。この地道で継続的な研究姿勢が、「事実を観察し結論を導く機械」という自己言及的な名言につながっています。

1882年4月19日、ダーウィンは73年の生涯を閉じました。彼の死に際しては王族以外では異例の国葬が執り行われ、ウェストミンスター寺院にてニュートンやハーシェルの隣に埋葬されました。

現代への影響と遺産

ダーウィンの思想は現代生物学の基盤となっているだけでなく、心理学、社会学、経営学など様々な分野に影響を与えています。特に彼の「適応」概念は、現代のビジネス理論や自己啓発の分野で頻繁に引用されています。

2002年にBBCが行った「100名の最も偉大な英国人」投票では第4位にランクインし、その影響力の大きさを物語っています。また、1890年に設立された「ダーウィン・メダル」は現在でも生物学分野で最高レベルの賞とされています。

現代社会でダーウィンの名言をどう活かすか

ダーウィンの名言は150年以上前のものですが、その価値は現代においてむしろ高まっているといえます。変化の激しいデジタル社会、グローバル化、AI時代の到来など、現代の課題にダーウィンの教えがどう活かせるかを具体的に見ていきましょう。

ビジネス・キャリアへの応用

「変化に最もよく適応したものが生き残る」という教えは、現代のビジネス環境で特に重要です。

例えば、コロナ禍で多くの企業が在宅ワークに移行を余儀なくされましたが、迅速にデジタル変革を遂げた企業と、従来のやり方に固執した企業では明暗が分かれました。また、AI技術の発達により、従来の仕事が自動化される中で、新しいスキルを学び続ける人材が重宝されています。

実践的なアドバイス:

- 定期的に業界トレンドを把握し、新しい技術や知識を学ぶ

- 変化を恐れず、むしろチャンスとして捉える

- 多様な経験を積み、適応力を高める

- 失敗を恐れず、小さな実験を繰り返す

人間関係・コミュニケーションでの活用

「無知というのは、しばしば知識よりも確信に満ちている」という名言は、現代のコミュニケーションで特に重要です。

SNS時代では、誰もが専門家のように振る舞い、強い確信を持って発言する傾向があります。しかし真の賢者は自分の限界を知り、他者の意見に耳を傾けます。

実践的な活用法:

- 自分の意見を述べる際も「私はこう思うが」という謙虚な姿勢を保つ

- 確信的な発言をする人の話は一度立ち止まって検証する

- 異なる意見の人とも建設的な対話を心がける

- 常に学ぶ姿勢を維持し、知識のアップデートを怠らない

自己成長・ライフスタイルでの応用

「一時間の浪費をなんとも思わない人は、人生の価値をまだ発見してはいない」という教えは、現代の時間管理に革命をもたらします。

Netflix、YouTube、ソーシャルメディアなど、時間を「消費」するサービスが溢れる現代では、意識的に時間を管理することが以前にも増して重要になっています。

具体的な実践方法:

- 毎日の時間の使い方を記録し、無駄な時間を特定する

- スマートフォンの使用時間を制限する

- 「何となく」過ごす時間を減らし、目的意識を持って行動する

- 長期的な目標を設定し、それに向けた時間配分を考える

学習・教育での活用

ダーウィンの科学的思考法は、現代の学習にも大いに参考になります。「事実を観察し結論を導く」というアプローチは、情報過多の現代社会で真実を見極める力を養います。

効果的な学習法:

- 情報源を複数確認し、客観的な事実を把握する

- 感情的な判断ではなく、論理的思考を重視する

- 先入観を排除し、オープンマインドで学ぶ

- 実際の観察や体験を通じて理解を深める

まとめ:ダーウィンからの永遠の教え

チャールズ・ダーウィンの名言を詳しく見てきましたが、彼の教えの核心は「変化を恐れず、学び続け、客観的な視点を持つこと」にあることが分かります。

現代は変化のスピードが加速度的に増している時代です。AIの発達、気候変動、グローバル化の進展など、私たちを取り巻く環境は日々変化しています。そんな時代だからこそ、ダーウィンの「適応」の教えがより一層重要になってきます。

また、情報が溢れる現代社会では、真実を見極める力が重要です。ダーウィンが示した科学的思考法—事実を客観的に観察し、論理的に結論を導く姿勢—は、フェイクニュースや陰謀論が横行する現代において、まさに必須のスキルといえるでしょう。

そして何より、彼の「時間の価値」についての教えは、限りある人生をいかに有意義に過ごすかという永遠のテーマに対する答えを提示しています。一時間一時間を大切にし、自分なりの最善を尽くす—この姿勢こそが、充実した人生への鍵なのです。

ダーウィンの名言は単なる言葉ではありません。それは150年以上の時を超えて、現代の私たちに語りかける人生の指針なのです。変化を恐れず、学び続け、謙虚さを忘れない—この教えを胸に、私たちも自分なりの「進化」を続けていきたいものです。

最後に、ダーウィン自身が示したように、完璧を求めすぎて行動を起こさないよりも、現在の自分ができる最善を尽くすことが重要です。彼の言葉を借りれば、「誰もこれ以上にはできない」のですから、まずは今日から、今から、ダーウィンの教えを実生活に取り入れてみませんか?