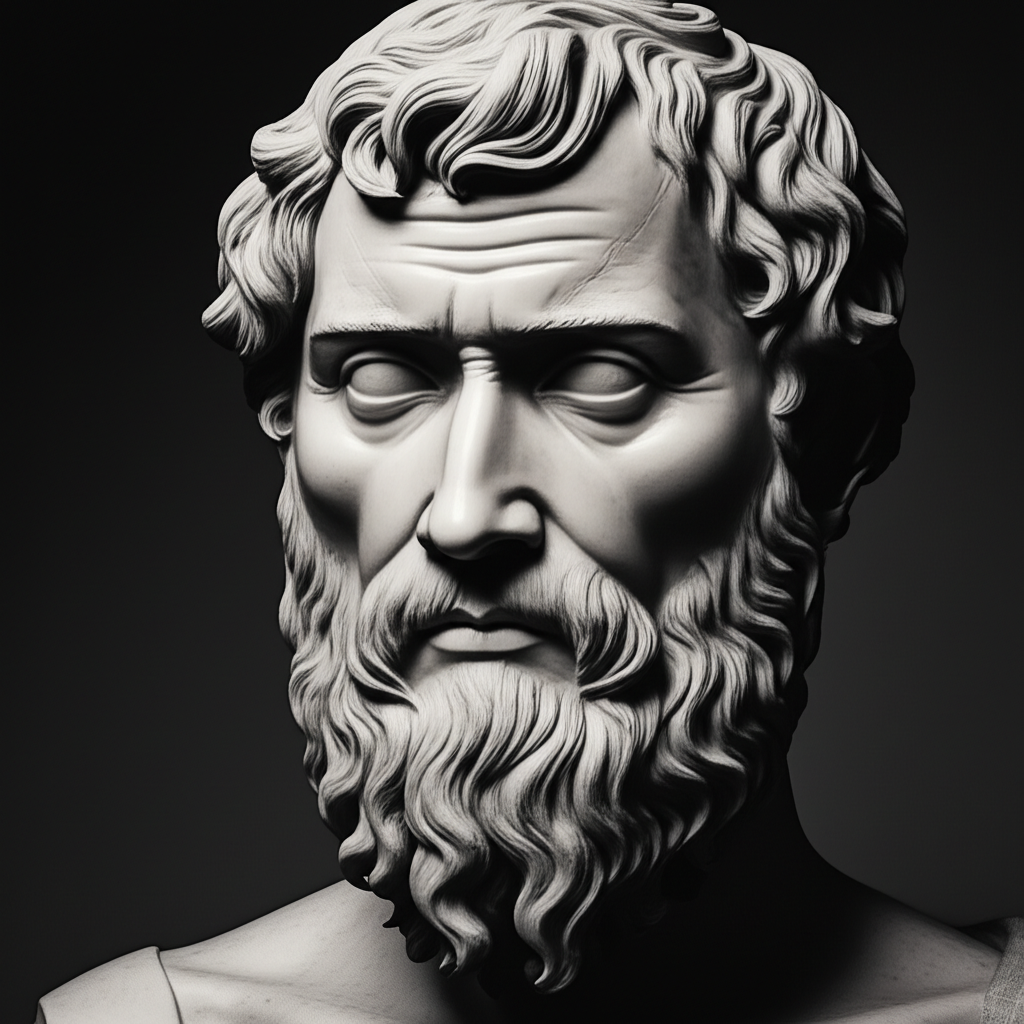

古代ギリシャの大哲学者プラトンが遺した名言は、2400年以上が経った現代でも私たちの心を深く揺さぶります。ソクラテスの愛弟子にしてアリストテレスの師匠でもあったプラトンの言葉には、人間の本質を見抜く鋭い洞察と、時代を超えて響く普遍的な智慧が込められています。

今回は、プラトンが生涯をかけて探求した哲学の精髄とも言える名言の数々から、特に現代人の心に刺さる珠玉の言葉を厳選してランキング形式でご紹介します。それぞれの名言に込められた深い意味と現代への示唆について、詳しく解説していきましょう。

プラトンの名言ランキングTOP10!

西洋哲学の源流とも称されるプラトンの膨大な著作の中から、現代でも多くの人に愛され続ける名言を厳選しました。このランキングは、現代的意義、共感度、哲学的深度を総合的に評価して作成しています。

| 順位 | 名言 | 出典・背景 | 現代的意義 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 「親切にしなさい。あなたが会う人はみんな、厳しい闘いをしているのだから」 | プラトンの人間観を表す代表的な言葉 | SNS時代の共感力向上、メンタルヘルスへの理解 |

| 2位 | 「賢者は、話すべきことがあるから口を開く。愚者は、話さずにはいられないから口を開く」 | 『国家』における対話の本質論 | 情報過多社会でのコミュニケーション術 |

| 3位 | 「自分に打ち勝つことが、最も偉大な勝利である」 | プラトンの倫理学の核心 | 自己成長・メンタル強化の指針 |

| 4位 | 「驚きは、知ることの始まりである」 | 『テアイテトス』での知識論 | 好奇心と学習意欲の重要性 |

| 5位 | 「恋という狂気こそは、まさにこよなき幸いのために神々から授けられる」 | 『パイドロス』での愛の哲学 | 恋愛観・人間関係の本質理解 |

| 6位 | 「勇気とは、恐れる必要がない物は何であるか分っていることだ」 | 『ラケス』での勇気の定義 | 不安社会での心理的安定 |

| 7位 | 「魂には眼がある。それによってのみ、真理を見ることができる」 | イデア論の中核思想 | 直感力・洞察力の重視 |

| 8位 | 「人間の最も基本的な分類として、『知を愛する人』『勝利を愛する人』『利得を愛する人』という三つの種類がある」 | 『国家』での人間類型論 | 価値観の多様性理解 |

| 9位 | 「人間のことは何にてあれ、大いなる心労に値せず」 | プラトンの人生観を示す言葉 | ストレス社会での心の平穏 |

| 10位 | 「愛に触れると誰でも詩人になる」 | 『饗宴』での愛の創造力論 | 創作活動・表現力の源泉 |

なぜこの結果になったのか?各順位の理由を詳しく解説

このランキング結果には、現代社会の抱える問題と深く関わる要因があります。1位の「親切にしなさい」という言葉が多くの支持を集める理由は、現代人が直面している孤独感や人間関係の希薄化に対する切実な願いが込められているからです。

SNSが普及した現代において、他者の内面的な苦悩が見えにくくなった今だからこそ、プラトンのこの言葉は特別な意味を持ちます。誰もが表面的には幸せそうに見える一方で、実際には様々な困難と向き合っているという洞察は、2400年前から変わらない人間の本質を突いているのです。

2位の「賢者と愚者の違い」についても、情報過多の現代社会では特に重要性が増しています。TwitterやInstagramなどで誰もが発信者になれる時代において、「何を話すか」より「なぜ話すか」という動機の違いを明確にしたプラトンの洞察は、まさに現代的な価値を持っています。

各名言の深掘り解説

【第1位】「親切にしなさい。あなたが会う人はみんな、厳しい闘いをしているのだから」

この名言は、プラトンの人間に対する深い慈愛を表現した言葉として広く愛されています。古代ギリシャ語では「φιλανθρωπία(philanthrōpía)」という概念に通じるもので、単なる優しさを超えた人間愛の表れです。

プラトンは、人間の魂が肉体という牢獄に閉じ込められているという二元論的世界観を持っていました。この観点から見ると、すべての人間は本質的に苦悩を抱えながら生きている存在なのです。それゆえに、他者に対する親切は単なる善意ではなく、同じ苦悩を共有する存在としての連帯感の表れだったのです。

現代社会では、この言葉がより一層重要な意味を持ちます:

- SNSの影響:他人の成功や幸福ばかりが目立つ現代において、誰もが内面的な闘いを抱えているという事実の再認識

- メンタルヘルス:うつ病や不安障害が社会問題化する中、他者への理解と共感の重要性

- 職場環境:競争社会において、同僚や部下が抱える見えない困難への配慮

- 家族関係:最も身近な存在だからこそ見落としがちな、家族それぞれの内面的苦悩

【第2位】「賢者は、話すべきことがあるから口を開く。愚者は、話さずにはいられないから口を開く」

この名言は、プラトンの著作『国家』で展開される対話の本質についての深い洞察から生まれました。ソクラテス式問答法を学んだプラトンにとって、対話は単なる情報交換ではなく、真理を探求するための神聖な行為でした。

プラトンが区別するのは以下の点です:

| 賢者の特徴 | 愚者の特徴 |

|---|---|

| 目的意識を持って発言 | 衝動的な発言 |

| 相手のためを思った言葉 | 自己満足のための言葉 |

| 沈黙の価値を理解 | 沈黙を恐れる |

| 質問を通して学ぶ | 一方的に語りたがる |

現代のSNS社会において、この区別はより重要性を増しています。Twitter、Facebook、Instagram、TikTokなど、誰もが簡単に発信できる環境では、「なぜその言葉を発するのか」という動機の違いが、情報の質と影響力を大きく左右するからです。

【第3位】「自分に打ち勝つことが、最も偉大な勝利である」

この言葉は、プラトンの倫理学の核心を表現した名言です。古代ギリシャでは「σωφροσύνη(sōphrosýnē)」という概念で表現され、これは「節制」「自制」「賢明さ」を意味する重要な徳目でした。

プラトンは人間の魂を三つの部分に分けて考えました:

- 理知的部分:真理を求め、知識を愛する部分

- 感情的部分:怒り、勇気、名誉欲などの感情を司る部分

- 欲望的部分:食欲、性欲、金銭欲などの基本的欲求を司る部分

真の勝利とは、理知的部分が他の二つの部分を適切にコントロールし、調和的な状態を保つことです。これは現代の心理学における「感情調整」や「セルフコントロール」の概念と驚くほど一致しています。

現代社会では、外部の誘惑や刺激が古代とは比較にならないほど多様化・強力化しています。スマートフォン、ソーシャルメディア、ゲーム、ショッピング、グルメなど、欲求を刺激する要素が日常生活に溢れている中で、自分自身をコントロールする能力は以前にも増して重要になっているのです。

【第4位】「驚きは、知ることの始まりである」

この名言は、プラトンの認識論の出発点を表現した重要な言葉です。『テアイテトス』において展開される知識の本質についての議論から生まれたもので、学習と発見のプロセスについての深い洞察を含んでいます。

プラトンによれば、真の学習は以下のプロセスを経て起こります:

- 驚き(θαυμάζειν):既知の世界に対する疑問や違和感

- 探求(ζήτησις):疑問を解決しようとする積極的な活動

- 想起(ἀνάμνησις):魂が本来持っている知識の思い出し

- 理解(ἐπιστήμη):真の知識の獲得

現代の教育現場や職場環境において、この「驚き」の重要性は見落とされがちです。効率性や即効性が重視される中で、じっくりと疑問を持ち、それを探求する時間が削られてしまっているのです。

しかし、イノベーションや創造的な解決策は、常に「当たり前」に対する疑問から始まります。GoogleのPageRankアルゴリズム、AppleのiPhone、SpaceXの再利用可能ロケットなど、すべて既存の常識に対する「驚き」と「なぜ?」から生まれているのです。

【第5位】「恋という狂気こそは、まさにこよなき幸いのために神々から授けられる」

この名言は、プラトンの恋愛哲学を代表する言葉として『パイドロス』に記されています。プラトンの愛の理論は現代でも「プラトニックラブ」という言葉で知られていますが、実際のプラトンの愛の哲学はもっと複雑で深遠なものでした。

プラトンは愛を4つの段階で説明しています:

| 段階 | 愛の対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 肉体的美 | 特定の美しい人への恋愛感情 |

| 第2段階 | 精神的美 | 美しい魂や人格への愛 |

| 第3段階 | 制度や法の美 | 美しい社会制度や正義への愛 |

| 第4段階 | 美そのもの | 美のイデアへの愛(真の愛) |

「狂気」という表現は、理性では説明できない愛の力の偉大さを表しています。恋に落ちた人間は、普通では考えられない行動を取り、創造的なエネルギーを発揮します。詩人が美しい詩を書き、音楽家が心に響く楽曲を作り、芸術家が永遠の作品を生み出すのは、この「神的な狂気」があるからです。

現代社会では、恋愛が消費の対象として扱われたり、効率性や利便性の観点から判断されたりすることが多くなっています。しかし、プラトンの教える愛の本質は、人間を成長させ、より高い次元の美や真理へと導く神聖な力なのです。

それぞれの名言を生んだプラトンについて詳細解説

プラトンの生涯と哲学形成の背景

プラトン(紀元前427年~紀元前347年)は、古代ギリシャのアテナイに、アテナイ最後の王の血を引く貴族の家系に生まれました。本名はアリストクレスでしたが、体格が立派で肩幅が広かったため、レスリングの師匠に「プラトン(幅広いという意味)」と呼ばれ、以降そのあだ名が定着しました。

プラトンの人生は、師ソクラテスとの出会いによって大きく変わります。19歳でソクラテスに出会い、28歳でソクラテスが処刑されるまでの約10年間、直接指導を受けました。この期間こそが、プラトンの哲学的思想の基盤を形成した最も重要な時期だったのです。

時代背景:ペロポネソス戦争と政治的混乱

プラトンが生きた時代は、アテナイの黄金時代から衰退期への転換点でした。ペロポネソス戦争(紀元前431年~紀元前404年)によってアテナイは疲弊し、政治的混乱が続いていました。

特に重要なのは以下の政治的事件です:

- 三十人政権(紀元前404年~403年):スパルタの支援を受けた寡頭政治体制

- 民主制の復活と暴走:ソクラテス処刑(紀元前399年)

- 政治不信の蔓延:民主制と寡頭制両方への不信

このような政治的混乱の中で、プラトンは「哲人王」思想を形成していきます。真の知識を持つ哲学者が政治を行わない限り、理想的な国家は実現しないという考えです。これは現代の政治リーダーシップ論にも通じる、時代を先取りした洞察でした。

アカデメイア設立:世界初の大学の誕生

紀元前387年、40歳になったプラトンはアテナイ郊外にアカデメイア(学園)を設立しました。これは世界史上初の大学と言われており、現代の「アカデミー」という言葉の語源にもなっています。

アカデメイアの特徴:

| 教育分野 | 内容 | 現代への影響 |

|---|---|---|

| 哲学 | ソクラテス式問答法 | 批判的思考教育 |

| 数学 | 幾何学を重視 | STEM教育の基礎 |

| 天文学 | 宇宙の法則性の探求 | 科学的思考方法 |

| 政治学 | 理想国家論 | 政治哲学・行政学 |

アカデメイアは約900年間続き、プラトンが亡くなるまでの20年間、17歳から学んだアリストテレスも輩出しました。師弟関係を通じて、ソクラテス→プラトン→アリストテレスという西洋哲学の黄金系譜が形成されたのです。

イデア論:プラトン哲学の核心

イデア論はプラトン哲学の最も重要な概念です。現実世界(感覚世界)は影のようなもので、真の実在は永遠不変のイデア界にあるという二元論的世界観です。

プラトンの有名な「洞窟の比喩」で説明されるように:

- 囚人の段階:影だけを見て、それが現実だと思っている状態

- 解放の段階:振り返って火を見る状態(感覚的認識)

- 外界の段階:洞窟から出て太陽の光を見る状態

- 帰還の段階:真理を知った者が他者に伝える段階

現代の情報社会においても、この比喩は重要な意味を持ちます。SNSやメディアによって作られた「現実」と、実際の真実との間にギャップがある現代において、本質を見抜く哲学的思考の重要性はむしろ高まっているのです。

プラトンの著作と対話篇の特徴

プラトンの著作は、ほとんどが対話篇という独特の形式で書かれています。これは師ソクラテスが実際に行っていた問答法を文学的に再現したもので、読者自身も対話に参加しているような感覚で哲学的思考を体験できる画期的な手法でした。

主要な対話篇とその特徴:

- 『ソクラテスの弁明』:ソクラテスの死に対する感動的な証言

- 『国家』:理想国家論とイデア論の集大成

- 『饗宴』:愛の哲学の最高峰

- 『パイドロス』:美と愛、修辞学についての深い考察

- 『テアイテトス』:知識の本質についての探求

- 『ティマイオス』:宇宙論と自然哲学

これらの著作は、単なる哲学書を超えて、優れた文学作品としても評価されています。プラトンの文章は詩的で美しく、複雑な哲学的概念を魅力的な物語や比喩を通じて表現する技術は、現代の教育やコミュニケーションにも大きな示唆を与えています。

現代へのメッセージ:プラトンの名言が教えてくれること

プラトンの名言が2400年経った現代でも多くの人に愛される理由は、人間の本質的な問題を扱っているからです。技術は進歩し、社会制度は変化しても、愛、友情、正義、美、真理を求める人間の心は変わらないのです。

デジタル時代におけるプラトンの智慧

現代社会が直面する問題に対して、プラトンの教えは以下のような示唆を与えてくれます:

- 情報過多への対処:「驚きは知ることの始まり」- 表面的な情報に惑わされず、本質を見抜く力の重要性

- コミュニケーション改善:「賢者と愚者の発言の違い」- SNS時代における責任ある発信の大切さ

- メンタルヘルス:「親切にしなさい」- 他者の内面的困難への理解と共感

- 自己成長:「自分に打ち勝つことが最も偉大な勝利」- セルフコントロールの重要性

AI時代を迎えた現代において、プラトンが重視した「考える力」「本質を見抜く力」「人間らしい共感力」はますます重要になってきています。技術が人間の作業を代替する中で、哲学的思考こそが人間固有の価値として残り続けるのです。

教育への応用:ソクラテス・プラトン的教育法

プラトンの教育哲学は、現代の教育改革にも重要な示唆を与えています:

- 問いかけ中心の教育:答えを教える前に、まず良い問いを持たせる

- 対話的学習:一方的な講義ではなく、双方向のコミュニケーション

- 体験的理解:頭だけでなく、体験を通じた深い理解

- 全人的成長:知識だけでなく、人格形成も重視

これらは現代の「アクティブラーニング」や「探究型学習」の基礎となる考え方で、2400年前のプラトンが既に実践していた教育法なのです。

まとめ

プラトンの名言たちは、時代を超えて私たちの心に響き続ける永遠の智慧です。「親切にしなさい」という温かい人間愛から、「驚きは知ることの始まり」という学習への情熱まで、これらの言葉には現代社会を生きる私たちにとって必要不可欠な教えが込められています。

西洋哲学の父とも呼ばれるプラトンが残してくれた最大の遺産は、考える力、疑問を持つ勇気、そして真理を愛する心の大切さです。AI時代を迎えた現代だからこそ、人間らしい思考と感情の価値を再認識し、プラトンの教えを日々の生活に活かしていくことが重要なのです。

プラトンの名言は、単なる過去の偉人の言葉ではありません。現代を生きる私たち一人一人が、より良い人生を歩むための道しるべとなる、生きた智慧なのです。

これらの名言を胸に、日々の選択と行動において、より深く、より優しく、より賢明に生きていくことこそが、プラトンが2400年前から私たちに託したメッセージなのかもしれません。