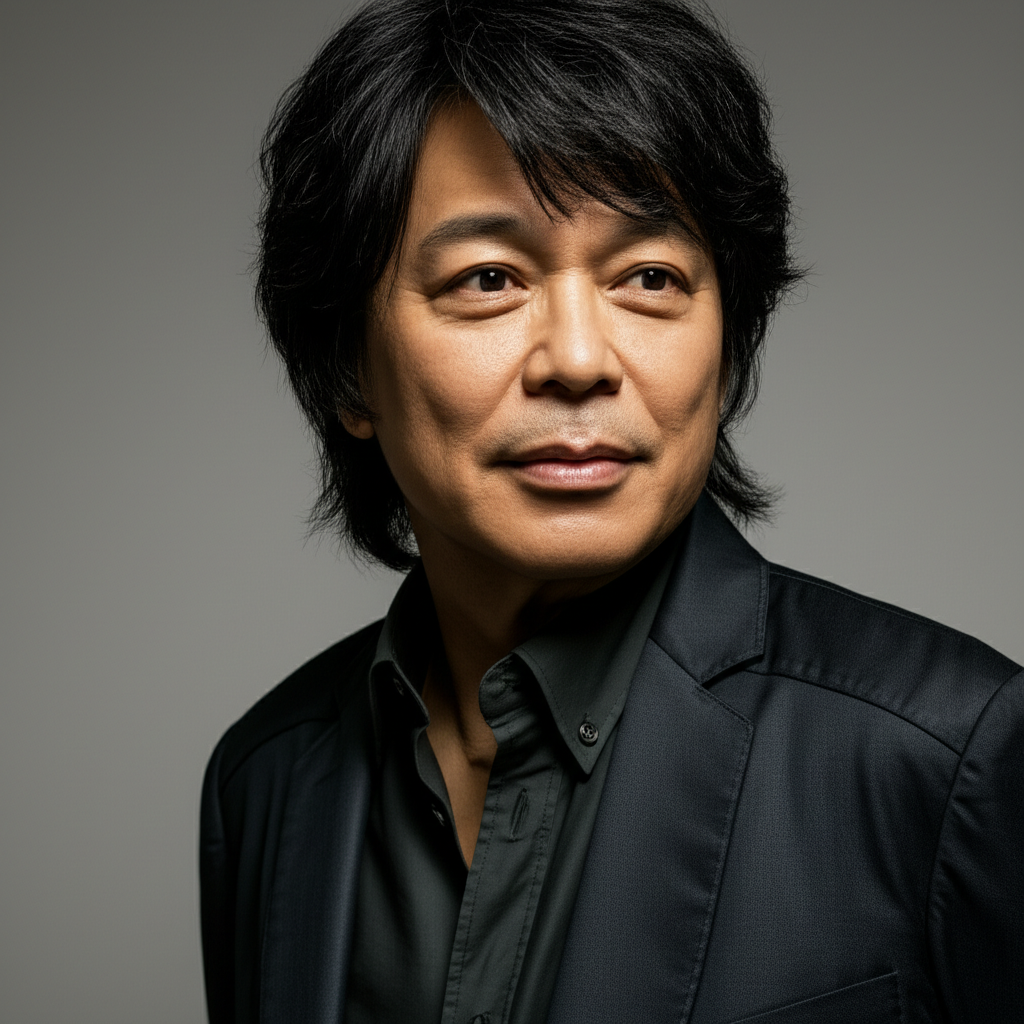

日本が誇るロックシーンのカリスマ、矢沢永吉。「永ちゃん」の愛称で親しまれ、70歳を超えた現在も現役で活躍する彼の言葉には、成り上がりの哲学と人生への深い洞察が込められています。

広島の貧困家庭で育ち、幾多の困難を乗り越えてロックスターになった矢沢永吉。その人生から生まれた名言は、多くの人に勇気と感動を与え続けています。今回は、そんな永ちゃんの珠玉の名言を厳選してランキング形式でご紹介します。

矢沢永吉の名言ランキングTOP15

数多くの印象的な言葉を残している矢沢永吉の中から、特に心に響く名言を15個厳選しました。これらの名言は、彼の自伝「成りあがり」やインタビュー、テレビ出演などで語られた言葉を基にしています。

| 順位 | 名言 | シーン・出典 |

|---|---|---|

| 1位 | 「てめぇの人生なんだから、てめぇで走れ」 | ファンへのメッセージ |

| 2位 | 「最終的には自分でドアを開けなきゃ。周りは開けてくれない、開けられないですよ」 | テレビインタビュー |

| 3位 | 「成りあがり。大好きだね、この言葉。素晴らしいじゃないか」 | 自伝「成りあがり」 |

| 4位 | 「最近勝ち組とか負け組とか流行っているけど、スタート切っているかどうかが僕は大事だと思うけどね」 | 雑誌インタビュー |

| 5位 | 「年とるってのは細胞が老けることであって、魂が老けることじゃない」 | 50代でのインタビュー |

| 6位 | 「自分に合ってるかどうかが才能ってことだ」 | 「成りあがり」より |

| 7位 | 「ハートで汗をかいているかどうか。そこが大事」 | 美空ひばりについて語った際 |

| 8位 | 「人間ていうのは、必ずドアを叩かなきゃいけない時がくるのよ」 | 若手ミュージシャンへの助言 |

| 9位 | 「1のリスクしか無い事はしない。10のリスクがある事をする」 | ビジネス哲学について |

| 10位 | 「最初、サンザンな目にあう。二度目、オトシマエをつける。三度目、余裕」 | 成功の法則について |

| 11位 | 「人間なんて、どっかでちゃんと帳尻が合うようになってるのね」 | 人生論について |

| 12位 | 「誰かの情けやら義理やらをあてにして、もたれかかっていたら、いつでも不安に脅かされることになる」 | 自立について |

| 13位 | 「俺はスターになって、成り上がって金持ちになるほど、幸せも大きくなると思っていた。でもそれは違う」 | 幸福論について |

| 14位 | 「方向を見失った時、人間は一番苦しい。俺には音楽があった」 | 音楽人生について |

| 15位 | 「安心したいがために行動する。だから行動が早い」 | 自身の行動原理について |

なぜこのランキングになったのか?矢沢永吉名言の真髄

このランキングは、矢沢永吉の人生哲学と多くの人への影響力を基準に選出しました。上位にランクインした名言には共通して、以下のような特徴があります。

自立と責任の重要性

1位の「てめぇの人生なんだから、てめぇで走れ」をはじめ、上位の名言には自分の人生に責任を持つというメッセージが込められています。これは、幼少期から困難な環境で生き抜いてきた矢沢永吉だからこそ説得力を持つ言葉です。

挑戦への肯定的姿勢

2位の「最終的には自分でドアを開けなきゃ」や3位の「成りあがり。大好きだね、この言葉」は、挑戦することの価値を説いています。安定を求めがちな現代社会において、リスクを恐れずに前進する勇気を与えてくれます。

本質を見抜く洞察力

4位の「スタート切っているかどうかが僕は大事」という言葉は、結果よりも行動することの重要性を示しています。勝ち負けにこだわりがちな社会風潮に対する、永ちゃんならではの鋭い指摘です。

矢沢永吉名言の深堀り解説

それぞれの名言について、より詳しく解説していきます。これらの言葉が生まれた背景や、現代における意味について深く掘り下げてみましょう。

第1位:「てめぇの人生なんだから、てめぇで走れ」

この名言は、矢沢永吉の人生哲学を最も端的に表した言葉として、多くのファンに愛され続けています。「てめぇ」という荒々しい表現の中に、深い愛情と厳しさが込められています。

この言葉が生まれた背景には、矢沢永吉自身の壮絶な人生体験があります。3歳で母親に見捨てられ、小学2年生で父親を亡くし、親戚をたらい回しにされた幼少期。誰にも頼れない状況で生き抜いてきた彼だからこそ、自分の足で立つことの重要性を身を持って理解しているのです。

現代社会では、SNSで他人と比較したり、周囲の評価を気にしすぎたりして、自分の人生を生きていない人が増えています。この名言は、そんな現代人に対する強烈なメッセージとして響きます。

第2位:「最終的には自分でドアを開けなきゃ。周りは開けてくれない、開けられないですよ」

この名言は、機会や運命を待っているだけでは何も始まらないという、能動的な人生観を表しています。矢沢永吉がロック界に踏み込んだ時代は、まだ日本にロック文化が根付いていない時期でした。

彼がCAROLを結成し、革ジャンにリーゼントというスタイルで音楽業界に現れた時、多くの大人たちは眉をひそめました。しかし、既存の枠組みを破って自らドアを開いたからこそ、後の成功があったのです。

この言葉は、転職、起業、新しい挑戦を考えている現代人にとって、背中を押してくれる力強いメッセージとなっています。誰かが道を作ってくれるのを待つのではなく、自分で道を切り開く勇気を与えてくれます。

第3位:「成りあがり。大好きだね、この言葉。素晴らしいじゃないか」

矢沢永吉の代表的な自伝のタイトルにもなったこの言葉は、底辺から這い上がることの美しさを表現しています。一般的に「成り上がり者」という言葉はネガティブなイメージで使われることが多いですが、永ちゃんはこの言葉に誇りを持っています。

この名言の背景には、極貧の幼少期があります。金持ちの子供にクリスマスケーキを顔に投げつけられても、それを舐めて生クリームを味わったという有名なエピソードがあります。この屈辱的な体験が、彼の成り上がりへの原動力となったのです。

現代の格差社会においても、生まれた環境に関係なく、努力と才能で成功を掴むことの価値を説いたこの言葉は、多くの人に希望を与えています。

第4位:「最近勝ち組とか負け組とか流行っているけど、スタート切っているかどうかが僕は大事だと思うけどね」

この名言は、2000年代に流行した「勝ち組・負け組」という二元論的な価値観に対する、永ちゃんなりの反論です。結果よりもプロセスを重視する姿勢が表れています。

矢沢永吉自身、決して順風満帆な成功を収めたわけではありません。CAROLの解散、ソロ転向後の苦労、アメリカ進出での挫折など、多くの困難を経験しています。しかし、常に新しいことに挑戦し続ける姿勢を貫いてきました。

この言葉は、失敗を恐れて何もしない現代人に対する警鐘でもあります。勝ち負けにこだわって行動を起こさないより、まずはスタートラインに立つことの重要性を教えてくれます。

第5位:「年とるってのは細胞が老けることであって、魂が老けることじゃない」

70歳を超えた現在も現役で活躍し続ける矢沢永吉らしい、エイジングに対するポジティブなメッセージです。この名言は、彼が50代の頃に語った言葉として知られています。

実際に、矢沢永吉のライブパフォーマンスは年齢を重ねても衰えることがありません。むしろ、経験と円熟味が加わってより深みを増しているとファンからは評価されています。

超高齢化社会を迎える日本において、この言葉は多くの中高年に勇気を与えています。年齢を理由に諦めるのではなく、情熱を持ち続けることの大切さを説いた名言として愛され続けています。

第6位:「自分に合ってるかどうかが才能ってことだ」

この名言は、才能に対する一般的な認識を覆す深い洞察を含んでいます。多くの人は才能を「生まれ持った特別な能力」と考えがちですが、矢沢永吉は違う視点を提示しています。

彼自身、音楽の専門教育を受けたわけではなく、楽譜も読めません。しかし、メロディーメーカーとしての才能を発揮し、数多くのヒット曲を生み出してきました。これは、音楽が彼に「合っていた」からこその結果です。

この言葉は、自分に才能がないと悩む人々に新たな視点を与えてくれます。特別な能力を求めるより、自分に適した分野を見つけることの重要性を教えてくれる名言です。

第7位:「ハートで汗をかいているかどうか。そこが大事」

この名言は、美空ひばりについて語った際の言葉として有名です。「美空ひばりさんは、着物を着て立って歌っていてもハートで汗をかいている」と表現し、表面的なパフォーマンスではなく、心からの表現の重要性を説きました。

矢沢永吉のライブが多くの人を魅了する理由も、まさにこの「ハートで汗をかく」姿勢にあります。技術的な完璧さよりも、心を込めて歌うことの価値を重視する彼の音楽哲学が表れています。

この言葉は音楽だけでなく、仕事や人生のあらゆる場面で応用できます。形だけでなく、心から取り組むことの大切さを教えてくれる普遍的なメッセージです。

第8位:「人間ていうのは、必ずドアを叩かなきゃいけない時がくるのよ」

この名言は、人生における決断の瞬間について語った言葉です。矢沢永吉は、誰もがいつかは重要な選択を迫られる瞬間があることを指摘しています。

彼自身、広島から上京する時、CAROLを結成する時、ソロ転向する時など、人生の節目で数多くのドアを叩いてきました。恐怖や不安はあっても、行動を起こすことの重要性を身を持って示しています。

この言葉は、転職、結婚、起業など、人生の重要な決断を前にして躊躇している人々に勇気を与えてくれます。叩く勇気があるかどうかが、人生を分けるという深い真理を含んでいます。

第9位:「1のリスクしか無い事はしない。10のリスクがある事をする」

この名言は、矢沢永吉のビジネス哲学を表した言葉として注目されています。一般的にはリスクを回避しようとする傾向がありますが、彼は逆の発想を持っています。

ハイリスク・ハイリターンの考え方を体現したこの言葉は、彼の音楽キャリアにも当てはまります。CAROLの解散、アメリカ進出、独立レーベルの設立など、常にリスクの高い選択を続けてきました。

この哲学は、安定志向が強い現代社会において、大きな成果を得るためには相応のリスクが必要であることを教えてくれます。起業家や挑戦者にとって、貴重な指針となる言葉です。

第10位:「最初、サンザンな目にあう。二度目、オトシマエをつける。三度目、余裕」

この名言は、成功への道筋を3段階で表現した、矢沢永吉独特の成功法則です。初回の失敗は当然のこととして受け入れ、2回目で学習し、3回目で余裕を持つという考え方です。

実際に、矢沢永吉のキャリアを振り返ると、この法則が当てはまることが分かります。CAROLでの成功、ソロでの確立、そして現在の不動の地位と、段階的に成長してきました。

この言葉は、一度の失敗で諦めてしまいがちな現代人に、継続することの重要性を教えてくれます。失敗を学習の機会と捉える前向きな姿勢の大切さを示しています。

第11位:「人間なんて、どっかでちゃんと帳尻が合うようになってるのね」

この名言は、人生の不公平さや理不尽さを受け入れながらも、長期的な視点で見ればバランスが取れるという人生観を表しています。

矢沢永吉は続けて「20代は20代の青さとか未完成な部分がある。そこを恥ずかしがったり隠したがったりしてきた人は、あとで絶対しっぺ返しが来るよ」と語っています。これは、若い頃の失敗や恥ずかしい体験も含めて、人生の一部として受け入れることの大切さを説いています。

この言葉は、現在苦しい状況にある人々に希望を与え、順調すぎる人生を送っている人には謙虚さを教えてくれる、バランスの取れたメッセージです。

第12位:「誰かの情けやら義理やらをあてにして、もたれかかっていたら、いつでも不安に脅かされることになる」

この名言は、精神的・経済的な自立の重要性を説いた言葉です。他人に依存している限り、真の安心は得られないという厳しい現実を指摘しています。

矢沢永吉自身、音楽業界の慣例に従わず、著作権や肖像権を自分で管理し、独立性を保ってきました。自分の運命を他人に委ねないという姿勢が、長期にわたる成功の基盤となっています。

現代社会でも、会社や組織に過度に依存することのリスクが指摘されています。この言葉は、自分の力で生きる覚悟の重要性を教えてくれます。

第13位:「俺はスターになって、成り上がって金持ちになるほど、幸せも大きくなると思っていた。でもそれは違う」

この名言は、物質的な成功と精神的な幸福は必ずしも一致しないという、深い人生の真理を表しています。矢沢永吉が成功を収めた後に気づいた本当の幸せの意味について語った言葉です。

彼は続けて「会社員の幸せと矢沢の幸せは同じ。それにやっと気づきました」と述べています。これは、職業や社会的地位に関係なく、人間としての基本的な幸せは同じであることを示しています。

成功至上主義が蔓延する現代社会において、この言葉は真の豊かさとは何かを考えさせてくれる貴重なメッセージです。

第14位:「方向を見失った時、人間は一番苦しい。俺には音楽があった」

この名言は、人生における指針や目標の重要性を語った言葉です。方向性を見失った時の苦しさと、それを乗り越えるための「核となるもの」の必要性を説いています。

矢沢永吉にとって音楽は、単なる職業ではなく人生の羅針盤のような存在でした。困難な時期も、音楽があることで方向性を見失わずに済んだということが表れています。

この言葉は、自分の「軸」となるものを見つけることの重要性を教えてくれます。それは仕事でも趣味でも、人生の支えとなるものを持つことの価値を示しています。

第15位:「安心したいがために行動する。だから行動が早い」

この名言は、矢沢永吉の行動原理を説明した興味深い言葉です。一般的には「安心したいなら慎重に行動すべき」と考えがちですが、彼は逆の発想を持っています。

不安な状況を早く解消したいから素早く行動する、という積極的な安心の求め方が表現されています。問題を先延ばしにするより、早めに手を打つことで真の安心を得るという考え方です。

この言葉は、決断を先延ばしにしがちな現代人に、迅速な行動の価値を教えてくれます。不安だからこそ動く、というポジティブな行動原理として参考になります。

矢沢永吉という人物の深層

これらの名言を生み出した矢沢永吉とは、いったいどのような人物なのでしょうか。彼の生い立ちから現在までの軌跡を詳しく見ていくことで、名言の背景により深く迫ってみましょう。

壮絶な幼少期が形成した人生観

矢沢永吉は1949年9月14日、広島県広島市に生まれました。しかし、彼の人生は決して恵まれたものではありませんでした。3歳の時に母親が家を出て行き、小学2年生で父親が原爆後遺症により他界。その後、親戚をたらい回しにされ、最終的に祖母に引き取られて育ちました。

小学校時代は、給食費も教科書代も免除される極貧の生活を送っていました。この体験が、後の「成り上がり」への強烈な動機となったのです。有名なクリスマスケーキのエピソードも、この時期の出来事でした。

「小学生が『誰よりも金持ちになってやる』とか『どうしたら腹いっぱいメシが食えるのか』そういうことを真剣に考える」という状況は、確かに異常なことでした。しかし、この経験こそが彼の人生哲学の根底を形成したのです。

音楽との運命的な出会い

中学生の時、矢沢永吉はザ・ビートルズと出会います。この出会いが、彼の人生を決定的に変えました。それまでは「ばんきんやの大将になってコツコツ稼ぐ」ことを考えていた少年が、「スーパースターになる」という大きな夢を抱くようになったのです。

この選択について、矢沢永吉は後に「ふつうはハイリスクは恐いし、しんどいから、ほどほどの金がもらえる中流の道をめざすものです。でも矢沢は自分の置かれた環境と興味のなかで、一番オッズが高い(成功しにくいがリターンもでかい)進路を選んでる」と分析されています。

上京と苦労の日々

高校卒業後、矢沢永吉は音楽の夢を追って上京しました。しかし、現実は厳しく、チャイナタウンなどで働きながらバンド活動を続ける日々でした。自作の「アイ・ラヴ・ユー、OK」をレコード会社に持ち込んでも「売れない」と断られ続けました。

この時期について、矢沢永吉は「冗談じゃない。オレには光があった。スタートはいつも最悪のところからだ」と振り返っています。どん底からでも希望を失わない強さが、彼の名言の根底にあることがわかります。

CAROLでの成功とソロ転向

1972年、ついにロックバンドCAROLを結成。革ジャンにリーゼントという当時としては衝撃的なスタイルで、日本の音楽界に殴り込みをかけました。「ルイジアンナ」でデビューし、フォークソングと歌謡曲中心だった音楽界に新たな風を吹き込みました。

しかし、1975年にCAROLを解散し、ソロ活動に転向。「一生、元キャロルの矢沢永吉と言われるのか。オレは、矢沢永吉と呼ばれたい」という強い意志からの決断でした。

ビジネスマンとしての矢沢永吉

矢沢永吉は単なるミュージシャンではなく、優れたビジネスマンでもあります。日本のアーティストとしては先駆けて、著作権や肖像権の管理を自らの手で行い、グッズ販売なども積極的にプロデュースしてきました。

2009年にはGARURU RECORDSを設立し、音源制作や流通をすべて自前で行うスタイルを確立。「ロックを商売にする」ということを、かっこよく成し遂げた第一人者と言えるでしょう。

高校時代にデール・カーネギーの「人を動かす」を10回も読み返していたというエピソードからも、早くから経営的な視点を持っていたことがわかります。

現在も続く挑戦の精神

70歳を超えた現在も、矢沢永吉は現役のロックスターとして活動を続けています。年間数十本のライブをこなし、新しい楽曲も発表し続けています。

「60才になってロックンロールやれる、ケツ振れる。その事に感謝しないで何に感謝だ!」という言葉からも、年齢を重ねることをポジティブに捉え、挑戦し続ける姿勢を貫いていることがわかります。

まとめ:矢沢永吉の名言が現代に与える意味

矢沢永吉の15の名言を詳しく見てきましたが、これらの言葉に共通しているのは、人生に対する積極的で責任ある姿勢です。彼の名言は、単なる精神論ではなく、実体験に基づいた重みのある言葉だからこそ、多くの人の心を打つのです。

現代社会における矢沢永吉名言の価値

現代は情報化社会の進展により、他人との比較が容易になり、自分らしさを見失いがちな時代です。SNSでの「いいね」の数に一喜一憂し、他人の評価を気にしすぎる傾向があります。

そんな時代だからこそ、「てめぇの人生なんだから、てめぇで走れ」という矢沢永吉の言葉が特に重要な意味を持ちます。他人の人生を羨むのではなく、自分の人生を全力で生きることの大切さを教えてくれます。

挑戦することの価値

安定志向が強まる現代社会において、矢沢永吉の「ハイリスク・ハイリターン」の哲学は新鮮に映ります。「1のリスクしか無い事はしない。10のリスクがある事をする」という考え方は、大きな成果を求める人にとって重要な指針となります。

また、「スタート切っているかどうかが僕は大事」という言葉は、結果を恐れて行動を起こさない人々に対する強いメッセージです。完璧を求めすぎて何もしないより、まずは行動を起こすことの価値を教えてくれます。

真の成功とは何か

矢沢永吉の名言の中で特に印象的なのは、成功した後に語った幸福論です。「俺はスターになって、成り上がって金持ちになるほど、幸せも大きくなると思っていた。でもそれは違う」という言葉は、物質的な成功だけでは真の幸福は得られないことを示しています。

現代社会では、年収や社会的地位で人を判断する傾向がありますが、矢沢永吉は「会社員の幸せと矢沢の幸せは同じ」と述べています。これは、人間としての基本的な幸せは、職業や地位に関係ないという深い真理を含んでいます。

継続することの重要性

「最初、サンザンな目にあう。二度目、オトシマエをつける。三度目、余裕」という成功法則は、一度の失敗で諦めがちな現代人に重要なメッセージを送っています。

即座に結果を求めがちな現代社会において、段階的な成長の重要性を説いたこの言葉は、長期的な視点を持つことの大切さを教えてくれます。

年齢に負けない生き方

超高齢化社会を迎える日本において、「年とるってのは細胞が老けることであって、魂が老けることじゃない」という言葉は特に意味深いものがあります。年齢を理由に諦めるのではなく、情熱を持ち続けることの重要性を示しています。

実際に70歳を超えてもロックスターとして活躍し続ける矢沢永吉の姿は、年齢に関係なく挑戦し続けることの可能性を体現しています。

最後に

矢沢永吉の名言は、単なる格言やきれいごとではありません。極貧から這い上がり、数々の困難を乗り越えて成功を収めた実体験から生まれた、血の通った言葉だからこそ、多くの人の心を打つのです。

現代を生きる我々にとって、これらの名言は人生の指針となり得る貴重な財産です。自分の人生を自分で切り開く勇気、挑戦することの価値、真の幸福の意味、継続することの重要性、そして年齢に負けない生き方。

矢沢永吉の名言は、現代社会を生きる全ての人に、自分らしい人生を歩む勇気と知恵を与えてくれるのです。彼の言葉を胸に、「てめぇの人生」を全力で走り続けていきたいものです。